L’attention

Il existe un jeu sur le temps, à pratiquer le soir : rembobiner la journée à l’envers en partant de l’instant présent. Ce jeu, censé aiguiser la mémoire, prévenir Alzheimer, nous persuader de la vanité des choses, ce jeu m’a consternée. Il m’a mise en face de mon incapacité à me souvenir correctement de ce passé si récent qu’une journée qui s’achève. Mais comment ça se faisait-il qu’il y eut tant de blancs dans ma mémoire ? Qu’est-ce qui me manquait ? Comment y remédier ? Après réflexion, j’ai pris la décision… de ne plus jouer. Mais j’aurais pu aussi faire plus attention à ce que je vivais puisque c’est elle qui donne la conscience de ce qui se passe et la possibilité de s’en souvenir. Selon la neuro-psychologue Morgane Bernard Bonnet dans le blog qui porte son nom, « cette habileté est définie comme étant une tension de l’esprit vers un objet, à l’exclusion de tout autre ». Et l’Institut du cerveau précise que cela permet de « s’adapter à l’environnement ». S’il grêle des balles de pingpong et que nous y ayons fait attention, nous resterons à la maison, dans le cas contraire, notre crâne pourrait bien ressembler à une boite à œufs. L’attention peut donc être une question de vie ou de mort, elle mérite bien un peu d’attention. De quoi dépend-elle? A quoi s’applique-t-elle? Que se passe-t-il selon nos choix d’attention?

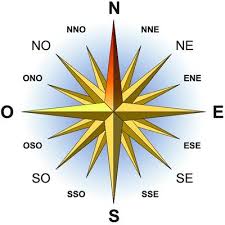

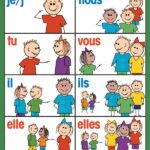

Pour la définir plus précisément, tournons-nous vers les informations de la langue française. Attention vient du latin ad, vers, et de tendere, tendre. L’étymologie confirme la définition de madame Bernard Bonnet : dans ‘tendre son esprit vers’, il y a mouvement et direction, projection même de la conscience. A partir de là, l’attention peut aller à droite ou à gauche, en haut ou en bas, devant ou derrière, en un mot, vers l’extérieur. Rien n’empêcherait de la diriger vers l’intérieur, vers notre corps par exemple, mais nous ne l’avons pas appris, et nous ne savons pas le faire. A vrai dire, quand ça nous prend de regarder par là, il n’y a rien. Comme disent les enfants, c’est nul. Nous avons donc l’habitude de la diriger exclusivement vers l’extérieur, et le mot attention va avec le verbe faire, verbe de l’action par excellence. On dit ‘faire attention’. En continuant la phrase on tombe sur la préposition ‘à’: on dit ‘faire attention à quelque chose’. Du coup, c’est encore plus directionnel : ça veut dire que le verbe va vers ce qui le complète, qu’on appelle justement un « complément », et même un complément d’objet. Le but, ou l’objet, de l’attention est donc déterminant parce qu’il indique quelle sera la spécificité de cette attention. On dit bien, et même parfois on le crie : Attention ! Sans complément, mais celui-ci est toujours sous-entendu. Attention au piéton, attention le spectacle va commencer, ou avec faire : fais donc attention – à ce que tu fais, à ce que je te dis, etc. Connaître les domaines de l’attention nous aidera donc à la définir autant que nous intéresser à sa source. En somme, l’attention a deux pôles, et la grammaire nous incite à les analyser : le sujet et le complément d’objet, qui fait attention, et à quoi.

Revenons donc au sujet du verbe, l’émetteur de l’attention. Celle-ci étant définie par madame Bernard Bonnet comme une orientation de l’esprit vers quelque chose à l’exclusion du reste, j’ai pensé à la comparaison avec une photo et son appareil, et la métaphore m’a bien plu, parce qu’elle montre que l’attention dépend de nombreux facteurs et qu’elle n’est pas si facile à exercer.

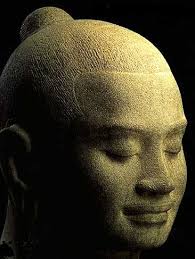

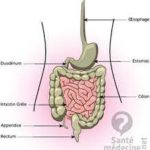

En premier lieu, quand on prend une photo, on doit tenir compte de la qualité de l’appareil. On voit aussi précisément l’objet que la qualité de l’appareil le permet. Je me souviens avoir pris un certain nombre de photos étonnamment voilées. Finalement, c’était dû à la marque des doigts remplis de goûter de mes petits-enfants sur le viseur… L’attention dépendra donc de notre appareil personnel, de notre état général de santé. Si l’appareil dysfonctionne, il n’y aura moins ou pas d’attention. Le sourd ne prêtera aucune attention à ce qu’on lui dira, parce qu’il n’a pas d’oreille. Comme dit le proverbe que j’invente à l’instant : Qui a le nez bouché ne sent pas le gâteau brûler. Cela nous mène tout droit aux différents capteurs dont nous avons besoin dans la vie pour faire attention à notre environnement. Bouddha les a enseignés très clairement: ce sont les cinq sens et la conscience que nous en avons, la vue, l’ouie, l’odorat, le toucher et le goût. C’est pourquoi on parle aussi d’une oreille attentive, d’un regard attentif etc. A ce titre, il faut un bon fonctionnement sensoriel pour apprécier pleinement un verre de vin. En plus du goût, l’oreille est concernée par le bruit du bouchon, la vue par la couleur de la robe, le sens olfactif par le bouquet, et le toucher interne nous indiquera si le vin est rond en bouche ou non. Bouddha nomme en plus de ces cinq consciences une sixième conscience, celle de la pensée, nous y reviendrons.

La qualité de la photo dépend donc de celle de l’appareil. Ajoutons la stabilité de celui qui le tient : plus nous sommes du point de vue physique bien sûr d’abord, mais aussi psychologiquement ou mentalement stables, plus la photo sera bonne. Ainsi les maîtres des arts martiaux enseignent-ils que celui ou celle qui est capable de se maintenir centré, concentré même, qui fait attention tout le temps nécessaire sans jamais lâcher, possède la clé de la réussite. Depuis la Chine ancienne, les guerriers de l’empereur étaient entrainés à l’attention totale et immobile dans la durée. Un mouvement involontaire, ne serait-ce que des yeux, et c’était la défaite parce que ça signalait à l’adversaire une faille de l’attention dont il profitait aussitôt. A l’inverse, moins nous avons de stabilité, moins il y a de possibilité d’attention, comme si le photographe était atteint de tremblements. Si nous venons de nous faire plaquer, il sera assez difficile de nous concentrer durablement sur autre chose et on sait comment le trac peut vider la mémoire et empêcher toute adéquation avec ce que la vie demanderait : un examen, l’entrée sur une scène etc. Aujourd’hui on parle de plus en plus des troubles de l’attention et hyperactivité, désignés par le sigle TDAH. Or les travaux de Jean-Philippe Lachaux, neurobiologiste spécialiste de ce domaine à l’INSERM, attestent que l’attention est essentielle à la fonction cognitive. Incapables de maintenir notre attention suffisamment longtemps, nous n’aurons pas les bonnes conditions pour apprendre ne serait-ce qu’à l’école. Pour soigner ce handicap, à part des aides médicamenteuses, on met principalement en place des façons de vivre qui n’ajoutent pas d’autres raisons psychologiques et émotionnelles à ce déséquilibre de l’attention déjà très difficile à vivre. C’est pourquoi il est essentiel dit-on, que le diagnostic soit porté. Cela donne moyen à l’entourage de faire attention à s’adapter sans rajouter ni stress ni culpabilité. Frapper le cul de jatte parce qu’il ne veut pas sauter ne lui a jamais rendu ses jambes !

Gardant la comparaison avec la photo, nous en arrivons troisièmement à la justesse de la focale dite aussi mise au point : il s’agit du réglage de l’appareil en fonction de la distance entre son centre optique et l’objet à photographier, pour la netteté de l’image et l’ouverture du champ. C’est tellement délicat qu’aujourd’hui tous les appareils et les téléphones proposent l’option du réglage automatique. Au niveau de l’attention, la comparaison est éclairante, autant pour la netteté de l’image que pour le champ du cadrage. Prenons d’abord la netteté. Puisque la netteté de l’image dépend du choix de la distance, sommes-nous toujours à la bonne distance de ce que nous observons? Puisque elle dépend de l’ouverture de la pupille, avons-nous toujours assez de neutralité dans l’attention? Si nous ne trouvons pas la distance juste ni l’accommodation juste, notre perception de la réalité sera défaillante. La vie amoureuse en est un bon exemple. Il arrive dans ce domaine que la « mise au point » de notre appareil soit imparfaite et que notre attention soit faussée. Nous ne voyons pas les choses clairement, comme aussi avec des jumelles mal réglées. Trop d’affect, trop d’émotions empêchent un réglage adéquat et on peut regarder longtemps et mal en même temps. D’ailleurs le proverbe ne reconnait-il pas que l’amour est aveugle?

Pour le degré de focalisation ou zoom, la question est délicate car le propre de l’attention est justement de n’éclairer qu’une part de ce qui est pour mieux le voir, en faisant passer le reste au second plan, voire en l’ignorant complètement, selon madame Bernard Bonnet. Nous gagnerions à prendre conscience, au sujet de l’ouverture du champ, que si notre attention néglige certains détails et se contente d’embrasser vaguement trop d’éléments comme dans un plan général, nous n’aurons pas toutes les informations nécessaires parce que ce qui est près de nous sera vu trop petit et donc imprécis. Si au contraire notre attention est trop focalisée, on ne verra rien de l’image globale et nous manquerons aussi des informations nécessaires à notre existence. Imaginons une BD faite d’une succession de gros et très gros plans : une verrue, puis une phalange poilue, puis un nuage, puis un bout de balcon, et ce pendant des pages et des pages. Nous finirions sans doute par ne rien comprendre. De même notre existence quand nous ne prêtons attention qu’à ce que nous avons sous le nez sans vision d’ensemble. C’est ce qui nous arrive quand nous sommes amenés à conduire notre vie la tête dans le guidon. En fin de compte, ce que capte notre attention, c’est le guidon. Nous risquons des erreurs de choix, de comportement, et même l’accident ! Mais la distance juste entre le sujet et l’objet de l’attention n’est pas facile à trouver. Peut-être serions-nous aidés par cette question du photographe que j’ai déjà posée au sujet de la netteté : Suis-je à la bonne place ?

Enfin, un autre enseignement de cette comparaison de l’attention et de la photo nous ramène à la place du sujet : c’est celui de l’importance du point de vue au départ de toute image. L’art du photographe est souvent celui de la justesse de ce point de vue. Un micro-déplacement suffit à changer le champ « d’attention » de l’appareil. Normalement, un élément intéressant se trouvera mis en valeur au premier plan dans une image bien cadrée, ce qui est d’une importance secondaire se trouvera plus loin, et hors champ ce qui n’a pas d’intérêt. Le photographe n’hésite pas à essayer plusieurs prises, à se déplacer, se pencher, s’accroupir, à monter sur quelque chose, jusqu’à ce qu’il ait le point de vue le plus parfait. Nous-mêmes, sommes-nous donc à la bonne place pour exercer notre attention sur ce qui importe ? Dans le domaine de l’attention, ce bon point de vue et ce bon cadrage donnent les moyens de ce qu’on appelle le discernement. Pour être plus sûr de l’exercer, de nombreuses écoles depuis l’antiquité conseillent donc comme pour la photo, de multiplier les postes d’observation, de les déplacer volontairement pour élargir l’analyse à la perception d’autrui et aux différentes évolutions possibles d’une situation afin de modifier éventuellement sa propre position devant la situation. On en a une illustration dans le jeu d’échecs. Pour choisir le meilleur déplacement, un bon joueur doit anticiper les différentes configurations du jeu et s’ouvrir à la tournure d’esprit du partenaire.

Cet exemple valorise la concentration mentale et l’analyse sans affect, mais bien sûr la vie ne se réduit pas à cette dimension, la justesse du point de départ de l’attention non plus. Le plaisir d’être vivant sur la terre n’est pas principalement mental, il est fait du plaisir d’aimer et d’être aimé et d’en avoir conscience. La juste place est souvent celle du cœur , et notre cerveau y collabore. Nous possédons des neurones dits neurones miroirs qui nous permettent de prendre conscience de ce qu’éprouve l’autre et de nous ouvrir à des relations généreuses, ce qu’on nomme l’empathie. Qu’il s’agisse du mental ou de l’émotionnel, la pertinence dans le choix de nos postes d’observation ne nous est pas forcément naturelle. Ce qui nous est naturel sans aucun entraînement, c’est d’être capable de faire attention à ce qui n’est pas important et de louper l’essentiel ! L’exercice du discernement est donc une discipline de l’esprit qui nous ramène toujours à la même question : Suis-je moi-même avec moi-même et avec les autres à la bonne place?

Puisque le poste d’observation est essentiel, qu’est-ce qui le détermine en nous ? En commençant par le début, si nous observons le bébé, nous tombons sur la perception du temps qui passe. Le bébé ne comprend pas le temps, et savoir qu’il verra mémé demain ne l’intéresse pas. Même s’il aime bien sa mémé, ça l’intéressera quand il la verra, parce que ce qui l’intéresse, lui, c’est la tétée de maintenant ou d’observer comment si on touche une antenne de l’escargot, il la rétracte. Son poste d’observation c’est l’instant présent, son attention est ouverte, innocente et tranquille. Dans son état habituel, il vit harmonieusement avec le reste du monde et même les inconnus lui sourient. Le tout petit peut rester longtemps avec l’escargot, mais il n’a pas le développement du cerveau nécessaire pour être conscient du processus. En d’autres termes, comme monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, il fait attention sans savoir qu’il fait attention. Son avantage sur nous est pourtant énorme parce qu’il est à ce qu’il fait, l’attention calée sur l’instant qu’il vit. D’ailleurs, si nous reprenons la comparaison avec la photo, on voit que la dimension temporelle est essentielle : on ne peut prendre que celle qui s’offre au moment exact du déclic, et c’est ce qui fait le prix des photos dites instantanées. Ca vous est déjà arrivé de vouloir prendre la photo d’un instant précieux, mais que le temps de chercher votre téléphone, l’oiseau s’était envolé ? Moi oui, heureusement qu’il y a des escargots ! Le seul poste possible de l’attention, c’est le présent, et nous l’avons perdu. Comment ça se fait?

La première raison me semble être l’absence de liberté qui a tué notre enthousiasme à vivre. En grandissant, tous les enfants et nous l’avons aussi vécu, nous devons de plus en plus faire attention à suivre une direction indiquée par autrui, les parents, l’école, les écrans. Les enfants doivent faire attention là et quand on le leur demande, et ça les coupe de leur propre écoute interne, de la spontanéité de la vie. Bien sûr, l’éducation comprend une part de directivité et le radical du mot éducation c’est conduire, mais savons-nous laisser aux enfants l’espace d’être eux-mêmes sans directivité, afin qu’ils soient dans le jaillissement spontané de leur vie, attentifs à ce qui leur plait ? Étant plus ou moins perdus nous-mêmes, c’est difficile ! Et ensuite, tant de gens s’ennuient.

Nous ne pouvons transmettre que ce que nous savons, et c’est une nouvelle raison de notre décrochage du présent, parce que ce que nous savons principalement, c’est penser… Principalement? Non, parfois, c’est même notre spécialité exclusive, au point que nous en avons conclu le fameux « Je pense donc je suis ». Pas j’aime, pas je sens, pas je m’en rends compte, donc je suis, non. Je pense. Du coup, comme il est crucial de faire attention à ce qui nous identifie, la pensée devient l’essentiel et l’école est centrée sur des objets de savoir, c’est à dire de pensée. Personne ne nous enseignera à renforcer notre capacité de présence, personne ne nous aidera à prendre conscience que nous sommes en train de faire attention, ni comment nous y sommes parvenus, ni que ça nous rend heureux. Quand on a pris l’habitude de faire attention à ce que nous indique notre pensée, on entre dans le rétrécissement de la focale. On commence à ne faire attention qu’à ce qu’elle nous indique. Or, comme dit l’adage, on ne peut pas penser à tout. Si on oublie le corps, on perd notre seul poste d’attention important puisqu’on est dedans. Si on oublie le cœur, notre attention se dessèche et notre perception aussi. Et si on oublie les autres et la nature, on sombre dans le tourniquet obscur d’un mental déconnecté. Dans ces conditions, nos photos ne sont bonnes que par coup de chance, notre attention n’est pertinente que par hasard. Et alors, que se passe-t-il?

Dans cet état, nous sommes disponibles à l’inattention et à l’automatisme dès qu’une habitude se profile. Elle est encore une raison d’oubli. Notre vie est remplie d’habitudes, depuis notre premier geste du matin. Bien sûr c’est très utile d’avoir des habitudes, c’est une grande source d’économie d’énergie puisque ça nous libère des efforts d’adaptation et de mémorisation, et que nous n’avons plus à affronter le stress de la découverte. Seulement, nous pouvons du coup nous absenter et agir machinalement. Prenons l’exemple d’un trajet régulier. Au début, nous y faisons attention, puis nous tournons à droite automatiquement même quand pour une fois il faudrait tourner à gauche et le paysage que nous regardions ne nous intéresse plus. Parce que pendant ce temps où nous ne coïncidons plus à ce que nous faisons, nous pensons, nous pensons sans savoir toujours à quoi. Voilà comment le soir, au moment de rembobiner la journée, ce moment risque d’avoir disparu de notre mémoire. Normal, il n’y était quasiment pas entré. J’ai lu que c’est le fonctionnement normal du cerveau depuis des millénaires que la pensée divagante. Il n’y a pas lieu de culpabiliser. Mais de là à nous y identifier… En agissant ainsi par automatismes dans beaucoup de domaines, nous nous volons la présence à ce que nous faisons, nous nous privons d’émerveillement, nous vivons machinalement. Un automate n’est pas un être vivant et nous perdons sans nous en rendre compte le plaisir d’être vivant. Qui se hâte a compris, disait Paul Valéry. Plus grave, si nous nous souvenons que l’attention est un moyen de nous adapter à l’environnement, l’inattention a l’effet contraire, elle nous met en danger et peut-être les autres aussi. Combien de temps allons-nous pouvoir traverser la rue sans tenir compte des voitures qui circulent?

Cet état d’inattention machinale nous amène un cran plus loin dans l’inattention qu’on appelle la distraction. La distraction nous tire hors de nous, et même, comme le dit le mot, elle nous tracte. Selon les bouddhiste c’est un poison, le sens est assez fort vu que le poison est souvent mortel. Et où nous tracte-t-elle? Toujours dehors et parfois nulle part, « dans la lune », la confusion, le brouhaha indistinct. Pas dans la conscience active, souvent vers l’agent de la distraction. Ce n’est plus nous qui choisissons, c’est de l’extérieur que vient le stimulus qui nous tracte vers lui et au lieu que l’information vienne du dehors au dedans, c’est le contraire qui se passe. Inconscients de nous, décentrés, nous lui accordons machinalement notre attention au point que les neurologues ont parlé d’une attention passive. C’est une fuite d’énergie. Bien sûr, si nous voyons que la maison voisine se met à flamber, il faut accorder de l’attention à ce stimulus et réagir en conséquence. Mais remarquons que nous nous laissons aussi distraire par beaucoup moins, car à force de ne pas assez faire attention à notre vie, nous nous sommes vidés d’elle et de nous. Nous nous ennuyons et nous en venons à attendre d’être distraits.

Il faut reconnaître aussi que notre distractivité est exploitée par des instances beaucoup moins distraites que nous et à qui c’est utile. Puisque la distraction nous met en position de réactivité au stimulus et nous éloigne de notre centre à nous, de notre attention à notre individualité, elle nous éloigne donc de notre liberté. Notre manque d’attention à nos véritables besoins et aux mécanismes environnants fait de nous des êtres aisément manipulables. D’autant qu’en choisissant les stimuli, les émetteurs contrôlent les réactions. Si je vous attire dans la chambre froide, je sais que vous prendrez un manteau. Si je vous emmène vers la cheminée, vous l’enlèverez, c’est sûr. Notre dispersion, notre distraction font de nous des êtres à l’attention captable et aussitôt captée. Distraire l’attention d’autrui de l’essentiel au secondaire entre donc en première catégorie dans les procédés de manipulation de l’opinion. Sans porter de jugement, on peut quand même constater que pendant qu’on se focalise sur l’interdiction de l’abaya à l’école, on ne voit pas d’autres réformes profondes des programmes et des financements de l’enseignement et qu’une bonne épidémie de punaises de lit détourne l’attention du salarié de l’augmentation actée de l’âge de la retraite. En stratégie militaire, cela porte même le nom de manœuvre: manœuvre de diversion. L’ennemi dirigeant son attention et ses forces sur un leurre, l’attaque se passe sur un point moins défendu. Beaucoup de collégiens ont aussi pratiqué ce genre de manœuvre pour dévier l’attention d’un copain à la cantine et lui piquer son dessert…

Une autre raison de notre perte d’attention au présent, c’est que nos sens s’émoussent. Pourquoi? Quand nous sommes déjà attentifs à quelque chose, le stimulus de diversion devra être plus fort que notre attention. On en fait souvent l’expérience avec la publicité qui interrompt nos émissions. Elle est plus forte en décibels et en luminosité que le reste, pour nous capter malgré nous. Mais pour nous en protéger ou par la vertu de l’habitude, nous y faisons de moins en moins attention, du coup il y a surenchère. Dans les rues les publicités papier sont remplacées par des pubs lumineuses dans lesquelles en outre l’image fixe cède de plus en plus souvent la place à une autre qui clignote… Je me suis attardée un instant devant un film d’animation que regardait mon petit-fils. Les couleurs saturées, les mouvements simplifiés, les gros plans invasifs sur son grand écran m’ont fait penser que l’apprentissage de la lecture avec ses petits signes noirs sur des feuilles d’un blanc terne ne faisait pas le poids. L’attention tranquille au délicat, au subtil, s’amenuise à mesure que nos sens sont émoussés. Ce n’est pas de notre faute, simplement les capteurs biologiques qui déclenchent les circuits de récompense (la sécrétion de dopamine) demandent des doses de plus en plus fortes pour être mis en action, puisqu’ils s’adaptent à ce qu’on leur a déjà envoyé. Pour finir, certaines personnes arrivent au point où il n’y a plus qu’une distraction plus forte pour les délivrer de leur premier état d’attention passive à un stimulus précédent. T.S. Eliot parle dans son poème Quatre quatuor, d’êtres aux visages tendus et harassés, « distraits de la distraction par la distraction ». Notre besoin de distraction s’apparente à l’addiction : de plus en plus, de plus en plus fort, de plus en plus souvent.

Les conséquences sont voisines aussi. Comme la faculté de faire attention est naturelle – l’enfance nous le montre sans cesse et les laboratoires de neuropsychologie l’ont repéré aussi, plus nous perdons la conscience de nous, plus le malaise nous guette. Il s’agit donc de nous désintoxiquer pour retrouver un état normal. Comment? L’attention ayant besoin d’un objet, on peut décider d’inverser le mouvement et de la diriger vers le dedans au lieu de tout miser dehors. C’était déjà la préconisation des védas, du taoïsme et de Bouddha au moyen de la méditation. Puis dans les années 60, des études en laboratoire menées en Californie sur des méditants ont démontré scientifiquement que ce simple retournement de l’attention avait des répercussions bénéfiques importantes. Changement de rythme des ondes de notre cerveau vers un apaisement de l’ensemble du comportement, amélioration du sommeil, accroissement de la mémoire, diminution de l’impact de la douleur et même rajeunissement et guérisons diverses ! Tout ça sans dépense excessive. Du coup, depuis, les études se sont multipliées partout et il s’avère que les cellules du cerveau des méditants sont plus saines que celles de la moyenne des gens, et que leurs circuits neuronaux sont plus actifs et nombreux. La pratique de la méditation s’est dissociée de la recherche spirituelle, c’est devenu celle de la pleine conscience. Désormais, elle est pratiquée très largement même en dehors de toute recherche spirituelle : la plupart des CHU en proposent et beaucoup de grandes entreprises aussi. J’ai vu dans mes recherches que récemment la BNP s’y était mise aussi.

Que faut-il faire ? Puisqu’il s’agit d’aller à rebours de nos habitudes d’attention vers l’extérieur, on s’éduque à se retourner vers soi, à être présent à son maintenant et maintenant seulement, et à des objets de plus en plus fins jusqu’à rencontrer non plus une attention à un objet, mais une attention sans objet. Il reste une attention à l’attention comme dit Philippe Lachaux, qu’on nomme aussi conscience consciente d’elle-même. C’est une aventure dans l’inconnu, et c’est pourquoi nous avons besoin de guides, religieux ou laïcs.

Donc, tournant notre objectif vers l’intérieur, nous dirigeons l’intention et l’attention vers notre volume interne de notre corps. Toutes les caractéristiques de l’attention sont là : stabilité, tranquillité, choix du point de vue, mise au point de l’appareil. Et là on découvre que si on ne voit pas l’intérieur du corps, on peut le sentir. Nous le savons déjà que nous avons un corps quand nous sommes malades ou blessés, et ce rappel ne nous fait pas plaisir, ou bien quand nos corps vivent des moments intenses par le sport ou l’amour. Mais pourquoi nous en tenir là ? Les sages ont donc entrepris de suivre leur respiration comme un guide depuis l’air inspiré de l’extérieur vers l’intérieur pour se familiariser avec l’attention au souffle subtil et au mouvement vers le dedans du corps. Ils ont préconisé d’exercer une attention bienveillante vers chacune de ses parties, ses organes, ses glandes, ses os, avec une attention de plus en plus subtile, aimante et proche de ce qu’on observe. Les boudhistes ont nommé cette approche Vipassana, et les taoïstes sourire intérieur. Emerveillés, ils ont découvert que notre corps était un lieu d’énergie relié à l’univers entier par des circuits dédiés, par des centrales internes et par le vide de nos atomes, vide rempli d’énergie que la physique quantique a désormais démontré. L’attention au plus petit les a menés tout droit à la communication avec l’immensité.

Au cours de ce travail, ils ont aussi rencontré les objets internes que sont nos émotions et nos pensées. Les bouddhistes les repèrent comme objets à cause de leur densité qui apparait en nous, passe et disparaît comme tous les objets, même si nous ne pouvons pas les empoigner par les mains. Parfois nous les croyons constants à cause de leur rythme soutenu au point de nous y identifier, mais disent les bouddhistes, quand bien même seraient-ils constants dans notre existence, cela disparaîtrait en même temps que notre objet corps à l’heure de la mort.

Donc ils ont aussi dirigé leur attention vers leurs émotions et leurs pensées. D’abord les émotions, et pensées fortes, puis avec l’entrainement, de plus en plus fines. Il est assez facile d’observer pensées et émotions qui font du bruit comme quand on se jette dans l’eau d’une piscine pour faire une bombe, c’est plus difficile de prendre conscience de la perturbation infime causée par le moustique qui s’abreuve, comme le fait dans notre esprit une pensée ou une émotion quand elle est lointaine et furtive. Avec une attention de plus en plus précise et toujours détendue, ils ont observé qu’une émotion ou une pensée pouvait en cacher une autre, et que tout avait des répercussions dans notre corps et même autour de nous. Toujours équipés du sourire et de la bienveillance, leur attention a appris à dégager ou alchimiser leurs négativités pour nettoyer leur corps et le rendre à sa nature énergétique pure. Ils n’emploient jamais de mots du registre du jugement ni de la condamnation. La négativité pour eux est simplement ce qui est inapproprié à la bonne santé physique, psychique et mentale, qui empêche de vivre harmonieusement avec soi, les autres, la nature et la conscience de tout. Cette attention à plus d’harmonie a fait son chemin dans nos sociétés, même en dehors de temps de méditation. Citons l’essor de la communication non violente (CNV) qui part de l’observation et de l’expression de son propre ressenti dans les relations plutôt que dans l’attaque d’autrui, ou encore les écoles d’éducation à une parentalité positive et créative. Ces écoles privilégient l’attention aux besoins des enfants à l’instant plutôt qu’une distraction fréquente et l’application de principes déconnectés.

Ces écoles vont dans le même sens que les coachs en méditation: l’idéal est d’aller d’une attention momentanée à une attention constante installée dans la bienveillance. Certes, une attention momentanée, c’est mieux que rien, mais c’est moins bien qu’une attention constante puisque le temps de notre passage sur terre nous sommes sans arrêt dans ce corps en interaction avec les autres. L’attention constante prend le nom de vigilance. D’ailleurs quand les panneaux sur l’autoroute nous appellent à la vigilance en conduisant, ils visent la durée : une vigilance d’une minute pour une inconscience de huit heures de voyage serait trop néfaste à la sécurité routière. Remarquons toutefois que les panneaux se répètent, comme des rappels nécessaires à notre dispersion.

Les méditants découvrent par la vigilance un mode de vie ouvert, libre et sans image de soi, dans une dimension que le mental et sa pensée leur avait voilée : celle de la conscience. Pourtant nous nous en profitons depuis notre naissance, de la conscience, elle est le seul vecteur de l’attention. Par exemple, nous faisons attention à la mouche sur la table. Enlevons toute la conscience, il n’y a plus de mouche, plus de table, et personne pour la voir, que le noir d’un rien profond. Gardons seulement un peu de conscience, et nous regarderons machinalement la mouche sans la voir. Dans cinq minutes, nous aurons même oublié que nous avons partagé un instant de nos existences et le même lieu. Rien à rembobiner dans l’exercice du soir ! Mais si nous sommes consciemment attentifs, ce moment existera dans nos vies et la mouche aussi. Seule la conscience nous permet de nous sentir vivants.

C’est pourquoi, quand ils rééduquent leur attention, les méditants aiguisent leur attention et la portent sur des objets de plus en plus subtils. Ils observent qu’entre ces objets, il n’y a rien, certes, mais pas le rien de la mort ou du sommeil profond. Expérimentant au contraire une sensation de vie et de plénitude, ils en arrivent à déplacer leur attention de l’intérieur d’eux vers « ce » qui regarde ces objets, ce qui est témoin, et qui est la source de leur contentement d’être. C’est un retournement complet de leur conscience par rapport à l’attention ordinaire et focalisée, qui part de soi-même vers dehors. Et là, qu’est-ce qu’ils trouvent? Rien. Ils ne débusquent pas un quelconque autre poste d’observation localisé, ils ne le trouvent pas même s’ils le cherchent. Ils se rendent compte d’une dimension spatiale, vide et claire. Elle est sans aucun objet puisqu’elle n’a pas de forme. Par conséquent, vu que seuls les objets apparaissent, changent et disparaissent, elle, la conscience, elle est seulement là, libre du temps, sans commencement ni fin dans un présent constant que les Hébreux ont nommée Je Suis et l’Inde, le Soi. Incompréhensible, seulement à vivre. Elle est présence partout et en nous puisque nous en avons conscience à partir de notre conscience individuelle.

Cette Présence, disent-ils, est remplie d’amour, ou plus exactement, c’est l’amour. Pas cet amour attachement, qui est une sorte de prise de possession de l’autre contraire à la tranquillité profonde, car sait-on si l’autre, mari, amant, ami, enfant, si l’autre va rester, et combien de temps? Non, pas cette tension faite des jeux parfois désespérés de nos personnes séparées les unes des autres, mais une énergie universelle, généreuse, chaude et claire et qui fait l’univers, avant, pendant et après lui, sans temps. Ils s’aperçoivent que dans cette dimension où il n’y a plus rien d’autre que l’espace, ils sont plus vivants que jamais. On dit qu’ils se sont éveillés. Il n’y a plus de poste d’observation ni de focalisation, de cadrage, il n’y a plus de photographe, rien à photographier et pourtant ils sont là, dans leur dimension infinie, en sécurité. Ils ont trouvé ce que les bouddhistes nomment leur véritable nature qui ne meurt pas parce qu’elle n’est jamais née, et cette ouverture n’a pas oblitéré leur existence relative. Mais cela encore est une expérience, car que peut dire le mental de l’amour? Toutes les traditions savent que c’est impossible qu’il en parle. Le tao qu’on peut nommer n’est pas le tao disent les Chinois, tandis que les Hébreux interdisent de figer dans la prononciation le nom de Dieu. Alors comment les méditants qui tombent en amour de l’Amour cherchent-ils à ne plus quitter cette expérience? Par le souvenir de cet état de béatitude d’être, et par la vigilance à cette attention particulière que le chaman de Castaneda nomme attention seconde.

Désormais, les méditants apprennent la double attention : l’attention à la vie infinie comme à la vie localisée, à la sagesse et l’amour sans limite comme dans les limites de la matière jusqu’à se rendre compte de l’unité de tout. Ils font de cette attention leur mode de vie, attentifs au visible comme à l’invisible, de plus en plus conscients dans la Conscience. Seulement, l’attention qu’ils apportent au monde n’est plus la même qu’avant cette ouverture. Les éveillés ne sont plus seulement attentifs, mais attentionnés: la dimension de l’amour, de la compassion et de la sagesse infinie brûle à travers eux. Toujours blottis dans l’Être, ils ne sont qu’attentions… au pluriel. Et le monde s’apaise et s’éclaire à leur contact.

C’est l’enfant qui transforme le couple en famille. En attendant, les époux ont pour familles celles dont ils sont issus: parents, fratries, « pièces rapportées », comme on disait jadis, cousins et toutes ramifications sous forme de neveux et nièces. La famille est selon un vieux Larousse, une association de personnes habituées à vivre ensemble, unies par des liens d’alliance et de sang. La proximité des membres d’une famille est censée représenter une unité comme l’indique ce terme même de membre, qu’on emploie d’abord pour l’unité d’un corps physique. C’est cette proximité qui explique par exemple le sens des mots ‘familiarité’ et ‘familier’ (comportement ou langage qu’on ne peut s’autoriser qu’avec des proches) ou le verbe ‘se familiariser’. Les dictionnaires se limitent là.

C’est l’enfant qui transforme le couple en famille. En attendant, les époux ont pour familles celles dont ils sont issus: parents, fratries, « pièces rapportées », comme on disait jadis, cousins et toutes ramifications sous forme de neveux et nièces. La famille est selon un vieux Larousse, une association de personnes habituées à vivre ensemble, unies par des liens d’alliance et de sang. La proximité des membres d’une famille est censée représenter une unité comme l’indique ce terme même de membre, qu’on emploie d’abord pour l’unité d’un corps physique. C’est cette proximité qui explique par exemple le sens des mots ‘familiarité’ et ‘familier’ (comportement ou langage qu’on ne peut s’autoriser qu’avec des proches) ou le verbe ‘se familiariser’. Les dictionnaires se limitent là.  silence » (dans une entière soumission, dit-il un peu plus haut). Pourquoi ? Parce que « Adam a été créé le premier, et Eve ensuite. Et ce n’est pas Adam qui s’est laissé tromper, mais c’est la femme qui, cédant à la tromperie, a désobéi à l’ordre de Dieu. » Heureusement, Paul entrevoit une possibilité de salut pour la femme : « Cependant, dit-il, elle sera sauvée en ayant des enfants. » S’en suivent certaines conditions à ce sauvetage, dont je

silence » (dans une entière soumission, dit-il un peu plus haut). Pourquoi ? Parce que « Adam a été créé le premier, et Eve ensuite. Et ce n’est pas Adam qui s’est laissé tromper, mais c’est la femme qui, cédant à la tromperie, a désobéi à l’ordre de Dieu. » Heureusement, Paul entrevoit une possibilité de salut pour la femme : « Cependant, dit-il, elle sera sauvée en ayant des enfants. » S’en suivent certaines conditions à ce sauvetage, dont je  un argument

un argument

mari bat comme plâtre

mari bat comme plâtre Telle est la famille patriarcale,

Telle est la famille patriarcale,

certains hommes,

certains hommes,  des associations recueillir

des associations recueillir

est

est

l’héritage génétique et de l’éducation. On rencontre

l’héritage génétique et de l’éducation. On rencontre

conscience

conscience

Caïn tue Abel,

Caïn tue Abel,

leur espace

leur espace

n’est pas la matière mais l’information avant la matière. Vacuité, disent les bouddhistes. Cette antériorité de l’énergie sur la matière et le fait que le Christ est dedans, « Je suis dans le Père et le Père est en moi », c’est ça qui prend le nom de père. La physique quantique aujourd’hui permet de mieux comprendre que l’intérieur soit comme l’extérieur : le vide est partout puisqu’il est dans chaque atome et que nous sommes atomiques. Du coup, si Jésus dit mon père, nous pouvons le dire aussi.

n’est pas la matière mais l’information avant la matière. Vacuité, disent les bouddhistes. Cette antériorité de l’énergie sur la matière et le fait que le Christ est dedans, « Je suis dans le Père et le Père est en moi », c’est ça qui prend le nom de père. La physique quantique aujourd’hui permet de mieux comprendre que l’intérieur soit comme l’extérieur : le vide est partout puisqu’il est dans chaque atome et que nous sommes atomiques. Du coup, si Jésus dit mon père, nous pouvons le dire aussi.

origine. Mais si nous prenons le temps d’aller vers l’intérieur, d’ouvrir notre conscience à la vacuité en nous, de prier et méditer, nous allons vers la lumière de notre cœur. Un jour (mais quand?) le voile de l’oubli se déchirera comme le voile du temple lors de la crucifixion, notons que les religions se rejoignent. Nous connaîtrons non seulement notre père, mais que nous sommes Un avec lui dans une fusion qu’aucune famille humaine ne peut offrir.

origine. Mais si nous prenons le temps d’aller vers l’intérieur, d’ouvrir notre conscience à la vacuité en nous, de prier et méditer, nous allons vers la lumière de notre cœur. Un jour (mais quand?) le voile de l’oubli se déchirera comme le voile du temple lors de la crucifixion, notons que les religions se rejoignent. Nous connaîtrons non seulement notre père, mais que nous sommes Un avec lui dans une fusion qu’aucune famille humaine ne peut offrir.

Ce qu’il est, c’est un médiateur entre des personnes qui souhaitent vendre et acheter, il permet une liberté plus grande que le troc. Le troc se pratique depuis l’aube des âges entre deux personnes ou deux entités. Sa limite est qu’il faut que j’aie sur l’instant un bien à échanger contre celui que je veux me procurer. Dans les campagnes au Moyen âge, le troc a été longtemps utilisé plutôt que le paiement en pièces, faute de numéraire tout simplement et parce que le paysan, serf attaché à la terre, n’avait pas de projets dispendieux hors du champ, si j’ose dire, couvert par le troc : pas de vol lowcoast, pas de chirurgie esthétique, même pas de dentiste ! De nos jours le troc est remis à l’honneur, on peut échanger du concret, comme un poulet, ou de l’abstrait, comme un cours de maths, et même l’un contre l’autre. Mais même en réseau, même adapté, le troc garde ses limites. Que faire si étant prof de maths, j’ai besoin d’un plombier tout de suite mais que lui n’a pas besoin de cours de maths ? Les réseaux comme le SEL (Systèmes d’Échanges Locaux) ont dû pour plus de souplesse inventer des unités de paiement et une forme de banque interne réservée à leurs adhérents, une sorte de système hybride entre le troc et l’argent.

Ce qu’il est, c’est un médiateur entre des personnes qui souhaitent vendre et acheter, il permet une liberté plus grande que le troc. Le troc se pratique depuis l’aube des âges entre deux personnes ou deux entités. Sa limite est qu’il faut que j’aie sur l’instant un bien à échanger contre celui que je veux me procurer. Dans les campagnes au Moyen âge, le troc a été longtemps utilisé plutôt que le paiement en pièces, faute de numéraire tout simplement et parce que le paysan, serf attaché à la terre, n’avait pas de projets dispendieux hors du champ, si j’ose dire, couvert par le troc : pas de vol lowcoast, pas de chirurgie esthétique, même pas de dentiste ! De nos jours le troc est remis à l’honneur, on peut échanger du concret, comme un poulet, ou de l’abstrait, comme un cours de maths, et même l’un contre l’autre. Mais même en réseau, même adapté, le troc garde ses limites. Que faire si étant prof de maths, j’ai besoin d’un plombier tout de suite mais que lui n’a pas besoin de cours de maths ? Les réseaux comme le SEL (Systèmes d’Échanges Locaux) ont dû pour plus de souplesse inventer des unités de paiement et une forme de banque interne réservée à leurs adhérents, une sorte de système hybride entre le troc et l’argent.

économistes appellent ‘l’assouplissement quantitatif’. Vous voyez de quoi il s’agit ? C’est l’autorisation d’utiliser la planche à billets suivant les circonstances. Selon les informations du fonds monétaire international (FMI), ses gouverneurs ont accordé à la banque mondiale le droit d’imprimer sans contrepartie métal 456 milliards en billets en 2021, en vertu du ‘DTS’… c’est à dire du droit de tirage spécial. La monnaie demande de plus en plus de confiance à celui qui l’utilise. Selon Radio France International, le FMI a direct prévenu que 2022 serait une année de « turbulences monétaires »… Pour clore cette balade du côté de la monnaie fiduciaire, notons que suite à tout ça, le privilège de « battre monnaie » n’appartient plus aux états d’Europe et d’ailleurs, mais, chez nous, à la BCE qui délègue à chaque pays la possibilité de créer un certain quota de billets et de pièces dans une politique d’ensemble. La Banque de France n’a donc aucune souveraineté en la matière, c’est juste un atelier d’imprimerie. Il est clair que de nos jours, la question de cette conférence sur la possession d’argent et la liberté qu’il octroie s’applique aussi aux pays. La Grèce en a fait l’expérience il y a quelques années.

économistes appellent ‘l’assouplissement quantitatif’. Vous voyez de quoi il s’agit ? C’est l’autorisation d’utiliser la planche à billets suivant les circonstances. Selon les informations du fonds monétaire international (FMI), ses gouverneurs ont accordé à la banque mondiale le droit d’imprimer sans contrepartie métal 456 milliards en billets en 2021, en vertu du ‘DTS’… c’est à dire du droit de tirage spécial. La monnaie demande de plus en plus de confiance à celui qui l’utilise. Selon Radio France International, le FMI a direct prévenu que 2022 serait une année de « turbulences monétaires »… Pour clore cette balade du côté de la monnaie fiduciaire, notons que suite à tout ça, le privilège de « battre monnaie » n’appartient plus aux états d’Europe et d’ailleurs, mais, chez nous, à la BCE qui délègue à chaque pays la possibilité de créer un certain quota de billets et de pièces dans une politique d’ensemble. La Banque de France n’a donc aucune souveraineté en la matière, c’est juste un atelier d’imprimerie. Il est clair que de nos jours, la question de cette conférence sur la possession d’argent et la liberté qu’il octroie s’applique aussi aux pays. La Grèce en a fait l’expérience il y a quelques années.  chaussettes jusqu’à son obligation pour payer nos impôts. Dans le concret, observons la suppression de la fente réservée au passage des pièces et billets dans divers distributeurs, stations services et horodateurs, ou de plus en plus l’autorisation de payer en espèces seulement si on a l’exacte monnaie, les banques n’en délivrant qu’au compte-goutte. Cette évolution vers l’abstraction du moyen de la transaction s’accompagne paradoxalement d’une évolution inverse vers les acteurs de la transaction. Disparu l’anonymat de l’argent liquide, ce sont les agents de la transaction qui deviennent concrets… du moins dans le monde officiel.

chaussettes jusqu’à son obligation pour payer nos impôts. Dans le concret, observons la suppression de la fente réservée au passage des pièces et billets dans divers distributeurs, stations services et horodateurs, ou de plus en plus l’autorisation de payer en espèces seulement si on a l’exacte monnaie, les banques n’en délivrant qu’au compte-goutte. Cette évolution vers l’abstraction du moyen de la transaction s’accompagne paradoxalement d’une évolution inverse vers les acteurs de la transaction. Disparu l’anonymat de l’argent liquide, ce sont les agents de la transaction qui deviennent concrets… du moins dans le monde officiel.  jeunesse dans le verlan

jeunesse dans le verlan  préfériez la périphrase administrative « économiquement faibles. » Mais de plus en plus, on rencontre parmi les indigents (c’est à dire littéralement dont les besoins ne sont pas assouvis) des gens qui travaillent. Aux ravages de ce qu’on appelle ‘ubérisation’, à savoir travail à la tâche et protection sociale et salariale amoindrie, s’ajoutent diverses conséquences de la crise actuelle sans oublier la condition faite aux paysans. J’ai pris récemment un vrai taxi dont le chauffeur était accablé par des journées de 15 ou 16 heures pour des bénéfices quotidiens d’une trentaine d’euros, faute d’assez de clients et par rigidité des charges.

préfériez la périphrase administrative « économiquement faibles. » Mais de plus en plus, on rencontre parmi les indigents (c’est à dire littéralement dont les besoins ne sont pas assouvis) des gens qui travaillent. Aux ravages de ce qu’on appelle ‘ubérisation’, à savoir travail à la tâche et protection sociale et salariale amoindrie, s’ajoutent diverses conséquences de la crise actuelle sans oublier la condition faite aux paysans. J’ai pris récemment un vrai taxi dont le chauffeur était accablé par des journées de 15 ou 16 heures pour des bénéfices quotidiens d’une trentaine d’euros, faute d’assez de clients et par rigidité des charges.

compatible avec une mauvaise opinion de nous, instillée par nos parents, comme une auto-punition qui prolongerait leur opinion à notre égard, une action du sur-moi. De l’argent, si nous en avons, ce sera comme si nous n’en avions pas.

compatible avec une mauvaise opinion de nous, instillée par nos parents, comme une auto-punition qui prolongerait leur opinion à notre égard, une action du sur-moi. De l’argent, si nous en avons, ce sera comme si nous n’en avions pas.  valeurs boursières. L’argent prend donc dans nos vies une importance beaucoup plus grande que le fait d’en posséder ou non et nous peinons à y réfléchir avec une précision scientifique.

valeurs boursières. L’argent prend donc dans nos vies une importance beaucoup plus grande que le fait d’en posséder ou non et nous peinons à y réfléchir avec une précision scientifique.  quelque revenu dans notre feuille d’impôt, en passant par l’oubli d’informer nos acheteurs de certaines défaillances de nos voitures et par de menues escroqueries aux assurances… mmm ? Je miserais une bonne somme sur cette paraphrase de La Fontaine : ‘Ils ne cédaient pas tous, mais tous avaient l’idée’. Alors, existe-t-il un argent propre ?

quelque revenu dans notre feuille d’impôt, en passant par l’oubli d’informer nos acheteurs de certaines défaillances de nos voitures et par de menues escroqueries aux assurances… mmm ? Je miserais une bonne somme sur cette paraphrase de La Fontaine : ‘Ils ne cédaient pas tous, mais tous avaient l’idée’. Alors, existe-t-il un argent propre ?  l’humanité, à l’exclusion de quelques happy few qui ne se sont pas du tout sentis visés par la divine sentence mais qui ont su l’utiliser à leur profit.

l’humanité, à l’exclusion de quelques happy few qui ne se sont pas du tout sentis visés par la divine sentence mais qui ont su l’utiliser à leur profit.

nous maintient orientés vers les phénomènes extérieurs et subissant leur attraction et leur répulsion. L’avoir nous enferme en effet dans le monde de l’attraction qu’on peut aussi nommer désir. Le désir lui-même est l’enfant du manque pour lequel nous éprouvons de la répulsion. Mais qu’arrive-t-il lorsque le manque nous est consubstantiel ? L’assouvissement du désir parvient à le combler, mais pas durablement et jamais totalement. D’ailleurs, nous sommes toujours dedans. Les publicitaires le savent, qui activent et recréent constamment ce mécanisme du désir. Comme une addiction, nos désirs nous font dépendre toujours plus d’un extérieur qui nous échappe en grande partie.

nous maintient orientés vers les phénomènes extérieurs et subissant leur attraction et leur répulsion. L’avoir nous enferme en effet dans le monde de l’attraction qu’on peut aussi nommer désir. Le désir lui-même est l’enfant du manque pour lequel nous éprouvons de la répulsion. Mais qu’arrive-t-il lorsque le manque nous est consubstantiel ? L’assouvissement du désir parvient à le combler, mais pas durablement et jamais totalement. D’ailleurs, nous sommes toujours dedans. Les publicitaires le savent, qui activent et recréent constamment ce mécanisme du désir. Comme une addiction, nos désirs nous font dépendre toujours plus d’un extérieur qui nous échappe en grande partie. contraire qui se passe. Saint Jacques à son tour invective les riches avec violence. « Vos richesses sont pourries, dit-il, et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés; et leur rouille s’élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez refusé de payer le salaire des ouvriers qui travaillent dans vos champs. » La rouille n’attaque que les objets, et précisément les objets métalliques comme les armes. Dans le monde de l’avoir déconnecté de l’être, l’argent c’est une arme de mort.

contraire qui se passe. Saint Jacques à son tour invective les riches avec violence. « Vos richesses sont pourries, dit-il, et vos vêtements sont rongés par les vers. Votre or et votre argent sont rouillés; et leur rouille s’élèvera en témoignage contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez refusé de payer le salaire des ouvriers qui travaillent dans vos champs. » La rouille n’attaque que les objets, et précisément les objets métalliques comme les armes. Dans le monde de l’avoir déconnecté de l’être, l’argent c’est une arme de mort.  indigène d’Amazonie. L’indigène tua un gros animal. Il le découpa et l’emporta sur son dos.

indigène d’Amazonie. L’indigène tua un gros animal. Il le découpa et l’emporta sur son dos. Cette nouvelle notion délivre autant de la convoitise et de la malhonnêteté que de l’avarice. La richesse financière n’appartient qu’au genre humain – et encore comme on vient de le voir, pas tous. L’abondance appartient aussi à la nature. Comme les cerises sur un cerisier, elle peut être considérée comme le fruit naturel de la vie et ne lèse personne, pas même le cerisier. D’ailleurs le verbe qui accompagne ce mot n’est pas ‘avoir’ mais ‘être’, ou ‘vivre’. Même vivre dans l’abondance, comme dans un environnement naturel. L’abondance est possible, elle est souhaitable, et qu’elle prenne ou non la forme de l’argent, nous la méritons tous et pouvons tous y prétendre. Il est temps de nous rééduquer.

Cette nouvelle notion délivre autant de la convoitise et de la malhonnêteté que de l’avarice. La richesse financière n’appartient qu’au genre humain – et encore comme on vient de le voir, pas tous. L’abondance appartient aussi à la nature. Comme les cerises sur un cerisier, elle peut être considérée comme le fruit naturel de la vie et ne lèse personne, pas même le cerisier. D’ailleurs le verbe qui accompagne ce mot n’est pas ‘avoir’ mais ‘être’, ou ‘vivre’. Même vivre dans l’abondance, comme dans un environnement naturel. L’abondance est possible, elle est souhaitable, et qu’elle prenne ou non la forme de l’argent, nous la méritons tous et pouvons tous y prétendre. Il est temps de nous rééduquer.

cette abondance ! Car comment vouloir des richesses si nous refusons la moitié (au moins) de ce que nous sommes ? Nous devrions tout reconnaître afin que les opposés ne se tournent pas le dos ou ne se battent pas, et que nous puissions en faire quelque chose. Virons Procuste. Vous connaissez Pro

cette abondance ! Car comment vouloir des richesses si nous refusons la moitié (au moins) de ce que nous sommes ? Nous devrions tout reconnaître afin que les opposés ne se tournent pas le dos ou ne se battent pas, et que nous puissions en faire quelque chose. Virons Procuste. Vous connaissez Pro

notre féminité intérieure, notre richesse inconnue en la laissant s’exprimer.

notre féminité intérieure, notre richesse inconnue en la laissant s’exprimer.

Cela commence comme un conte.

Cela commence comme un conte.  rois en somptueux équipage, un bœuf, un âne. Tous, ils sont nous. Il fait nuit et un peu froid. Au dessus de la crèche, une étoile et le firmament déployé, un firmament de 25 décembre. Le bruissement de l’aile des anges accompagne le souffle régulier des gens et des bêtes. Vous y êtes ? Partout, c’est encore nous.

rois en somptueux équipage, un bœuf, un âne. Tous, ils sont nous. Il fait nuit et un peu froid. Au dessus de la crèche, une étoile et le firmament déployé, un firmament de 25 décembre. Le bruissement de l’aile des anges accompagne le souffle régulier des gens et des bêtes. Vous y êtes ? Partout, c’est encore nous. Le Christ naît dans l’histoire des hommes au moment où on dit que l’occupant romain impose un recensement obligatoire avec déplacement des populations vers le lieu de naissance. Les Romains ne badinent pas avec l’ordre et leur pouvoir est tel qu’il s’étend sur toute la terre (du moins c’est leur point de vue). Il se serait donc agi de compter tous les humains de la terre.

Le Christ naît dans l’histoire des hommes au moment où on dit que l’occupant romain impose un recensement obligatoire avec déplacement des populations vers le lieu de naissance. Les Romains ne badinent pas avec l’ordre et leur pouvoir est tel qu’il s’étend sur toute la terre (du moins c’est leur point de vue). Il se serait donc agi de compter tous les humains de la terre.  de plus par rapport au nôtre, fût-il le premier numéro de la liste…

de plus par rapport au nôtre, fût-il le premier numéro de la liste…  Et Marie ?

Et Marie ? La deuxième information donnée par ces quelques lignes, c’est que nous ne pourrons enfanter le Christ fils du Très Haut si nous ne retrouvons pas notre propre virginité, si nous ne faisons pas ce travail de nettoyage et de tri jusqu’à la pureté. Nos pensées sont-elles dans l’ordre et la lumière, et nos émotions à leur place ? En d’autres termes, n’y a-t-il pas de mélange, pas de contamination entre nos pensées et nos émotions? Et puis, est-ce que nous choisissons de dire oui à la vie sans une pincée de non ? Sans compromission ? Ou alors nos pensées, nos émotions et nos comportements ménagent-ils plus ou moins sciemment une place à la peur ? A la colère ? La plainte etc ? La pureté sans mélange c’est aussi la clarté de nos choix, comme ceux des petits enfants. Et notre corps juste là maintenant, quel renseignement nous donne-t-il ? Est-il tranquille et détendu comme il nous a été donné bébé ou accablé de toxines et de stress ?

La deuxième information donnée par ces quelques lignes, c’est que nous ne pourrons enfanter le Christ fils du Très Haut si nous ne retrouvons pas notre propre virginité, si nous ne faisons pas ce travail de nettoyage et de tri jusqu’à la pureté. Nos pensées sont-elles dans l’ordre et la lumière, et nos émotions à leur place ? En d’autres termes, n’y a-t-il pas de mélange, pas de contamination entre nos pensées et nos émotions? Et puis, est-ce que nous choisissons de dire oui à la vie sans une pincée de non ? Sans compromission ? Ou alors nos pensées, nos émotions et nos comportements ménagent-ils plus ou moins sciemment une place à la peur ? A la colère ? La plainte etc ? La pureté sans mélange c’est aussi la clarté de nos choix, comme ceux des petits enfants. Et notre corps juste là maintenant, quel renseignement nous donne-t-il ? Est-il tranquille et détendu comme il nous a été donné bébé ou accablé de toxines et de stress ?  Hein ? Le bruit. Avez-vous essayé de faire taire une salle commune ? Si nous y arrivions, combien de temps obtiendrions-nous le silence ? Le bruit n’aime pas le silence, il s’ennuie. Une minute lui semble déjà si longue qu’on en fait un deuil national.

Hein ? Le bruit. Avez-vous essayé de faire taire une salle commune ? Si nous y arrivions, combien de temps obtiendrions-nous le silence ? Le bruit n’aime pas le silence, il s’ennuie. Une minute lui semble déjà si longue qu’on en fait un deuil national.

première mention que je vous ai lue, les anges s’adressent ainsi aux bergers :

première mention que je vous ai lue, les anges s’adressent ainsi aux bergers :

sommes ! Dans la symbolique de Noël, la crèche, c’est le ventre. D’ailleurs nous aussi, graines de Christ, où avons-nous poussé ?

sommes ! Dans la symbolique de Noël, la crèche, c’est le ventre. D’ailleurs nous aussi, graines de Christ, où avons-nous poussé ?

avec le taureau de Crète

avec le taureau de Crète herculéen, mais il est possible puisqu’à la crèche le taureau ne détruit pas le bébé Christ, mais au contraire le réchauffe de son souffle. Telle est la leçon donnée ici : « Surveille tes pulsions sexuelles et raffine cette énergie, car maîtrisée, la force sexuelle donne tout pouvoir.

herculéen, mais il est possible puisqu’à la crèche le taureau ne détruit pas le bébé Christ, mais au contraire le réchauffe de son souffle. Telle est la leçon donnée ici : « Surveille tes pulsions sexuelles et raffine cette énergie, car maîtrisée, la force sexuelle donne tout pouvoir.

La suite du récit de la nativité, nous la trouvons chez Mathieu. Et là, surprise ! Elle se trouve aussi comme chez Luc, au chapitre 2, comme Beth, et Bethléem.

La suite du récit de la nativité, nous la trouvons chez Mathieu. Et là, surprise ! Elle se trouve aussi comme chez Luc, au chapitre 2, comme Beth, et Bethléem.

cette naissance une importance cosmique, cela renforce son sens symbolique : le Christ nait de la pureté – la vierge, il est destiné à la multitude qui vit sous l’eau loin de la lumière – le poisson. Et cette multitude, c’est qui? Nous dans nos richesses et nos contradictions intimes, dans nos mémoires ancestrales, dans notre obscurité. Nous dans notre immersion dans la matière qui avons oublié notre nature spirituelle, lumière et du coup empêchons l’alchimie.

cette naissance une importance cosmique, cela renforce son sens symbolique : le Christ nait de la pureté – la vierge, il est destiné à la multitude qui vit sous l’eau loin de la lumière – le poisson. Et cette multitude, c’est qui? Nous dans nos richesses et nos contradictions intimes, dans nos mémoires ancestrales, dans notre obscurité. Nous dans notre immersion dans la matière qui avons oublié notre nature spirituelle, lumière et du coup empêchons l’alchimie.  T

T

Enfin, u

Enfin, u cet

cet La myrrhe

La myrrhe

définition. La raison, vous voyez, celle que Kant a traitée dans sa Critique de la raison pure. Cette capacité d’établir une pensée logique qu’on nomme raisonnement. Un raisonnement logique est partageable par tout autre esprit logique, d’où qu’il vienne sur la terre et quel que soit son état social. C’est le postulat de toutes les éducations et les écoles que la pensée logique est partageable et qu’en plus, elle peut s’acquérir ou se développer. La raison s’éduque, nous pouvons tous accéder à un esprit « rationnel », « raisonnable » qui permette aux humains d’avoir une base commune, neutre et objective loin des passions et des particularités individuelles. Cette neutralité et le caractère indiscutable du raisonnement lorsqu’il est rigoureux, culmine dans la démonstration. On le voit particulièrement dans les sciences et les mathématiques. Avec un grand R, la raison est donc l’antidote de la superstition, des croyances obscures et moyenâgeuses, elle est du côté de la lumière, sa victoire a mérité un siècle : le siècle des lumières. Nous ne savons pas encore s’il faut avoir raison, mais selon les dictionnaires, il est clair qu’il est bon d’avoir de la raison… sans devenir raisonneur pour autant !

définition. La raison, vous voyez, celle que Kant a traitée dans sa Critique de la raison pure. Cette capacité d’établir une pensée logique qu’on nomme raisonnement. Un raisonnement logique est partageable par tout autre esprit logique, d’où qu’il vienne sur la terre et quel que soit son état social. C’est le postulat de toutes les éducations et les écoles que la pensée logique est partageable et qu’en plus, elle peut s’acquérir ou se développer. La raison s’éduque, nous pouvons tous accéder à un esprit « rationnel », « raisonnable » qui permette aux humains d’avoir une base commune, neutre et objective loin des passions et des particularités individuelles. Cette neutralité et le caractère indiscutable du raisonnement lorsqu’il est rigoureux, culmine dans la démonstration. On le voit particulièrement dans les sciences et les mathématiques. Avec un grand R, la raison est donc l’antidote de la superstition, des croyances obscures et moyenâgeuses, elle est du côté de la lumière, sa victoire a mérité un siècle : le siècle des lumières. Nous ne savons pas encore s’il faut avoir raison, mais selon les dictionnaires, il est clair qu’il est bon d’avoir de la raison… sans devenir raisonneur pour autant ! mouvement vers le bas, comme dans descendre, déchoir, puis aussi l’annulation, comme dans détruire (avec mouvement vers le bas) ou dératiser. Par ce préfixe, la langue nous indique que perdre la raison, c’est une chute. On sombre dans la déraison, on fait des choses déraisonnables. En un mot, l’antonyme de raison, c’est la folie.

mouvement vers le bas, comme dans descendre, déchoir, puis aussi l’annulation, comme dans détruire (avec mouvement vers le bas) ou dératiser. Par ce préfixe, la langue nous indique que perdre la raison, c’est une chute. On sombre dans la déraison, on fait des choses déraisonnables. En un mot, l’antonyme de raison, c’est la folie.  propres yeux une importance centrale et essentielle qui nous enfle d’un peu de vanité, tout en nous remplissant d’une certaine crainte devant le nombre des autres ‘moi’ sur la terre. Cela nous amène donc à chercher à avoir raison devant nous-mêmes, et devant les autres, un peu comme une justification à notre présence sur la terre et une protection.

propres yeux une importance centrale et essentielle qui nous enfle d’un peu de vanité, tout en nous remplissant d’une certaine crainte devant le nombre des autres ‘moi’ sur la terre. Cela nous amène donc à chercher à avoir raison devant nous-mêmes, et devant les autres, un peu comme une justification à notre présence sur la terre et une protection.

de communistes militants refusa d’admettre l’invasion soviétique de la Tchécoslovaquie car cet acte ne pouvait concorder avec ce qu’ils rêvaient d’un communisme généreux. Ils avaient fait de cette idéologie l’axe de leur vie et de leur foi. D’un seul coup tout se serait écroulé, le communisme aurait cessé d’avoir raison et eux avec. Ce fut un déchirement et une sorte de perte d’identité pour certains d’entre eux que de devoir admettre les faits. Par rapport à notre sujet, on ne sait toujours pas s’il faut avoir raison d’une façon générale, mais individuellement si, nous remarquons que cela nous est nécessaire. Oui, il faut. Il faut puisque nous ne pensons pas qu’avoir raison ne relève au départ que de notre mental, comme une posture qu’il prendrait. Et nous oublions que ce mental n’est qu’un élément de notre personnalité, et qu’il est ajustable. Non, sil s’agit de notre identité même. Une grande partie de la rééducation tentée par la communication non violente, dite CNV, est de ménager l’autre dans son égo, son besoin de survie et sa certitude d’avoir raison. On n’accuse pas l’autre d’avoir tort, on part de son propre ressenti. Pour donner une chance à l’autre admettre son erreur éventuelle, il faut d’abord qu’il se sente en sécurité. Et dans la mesure où il est identifié à ses opinions et ses pensées, il faut l’assurer d’abord que nous n’avons pas l’intention de les ébranler, et que le problème ne vient pas de lui mais de nous.

de communistes militants refusa d’admettre l’invasion soviétique de la Tchécoslovaquie car cet acte ne pouvait concorder avec ce qu’ils rêvaient d’un communisme généreux. Ils avaient fait de cette idéologie l’axe de leur vie et de leur foi. D’un seul coup tout se serait écroulé, le communisme aurait cessé d’avoir raison et eux avec. Ce fut un déchirement et une sorte de perte d’identité pour certains d’entre eux que de devoir admettre les faits. Par rapport à notre sujet, on ne sait toujours pas s’il faut avoir raison d’une façon générale, mais individuellement si, nous remarquons que cela nous est nécessaire. Oui, il faut. Il faut puisque nous ne pensons pas qu’avoir raison ne relève au départ que de notre mental, comme une posture qu’il prendrait. Et nous oublions que ce mental n’est qu’un élément de notre personnalité, et qu’il est ajustable. Non, sil s’agit de notre identité même. Une grande partie de la rééducation tentée par la communication non violente, dite CNV, est de ménager l’autre dans son égo, son besoin de survie et sa certitude d’avoir raison. On n’accuse pas l’autre d’avoir tort, on part de son propre ressenti. Pour donner une chance à l’autre admettre son erreur éventuelle, il faut d’abord qu’il se sente en sécurité. Et dans la mesure où il est identifié à ses opinions et ses pensées, il faut l’assurer d’abord que nous n’avons pas l’intention de les ébranler, et que le problème ne vient pas de lui mais de nous.  Vieja aux Canaries depuis des siècles, est-ce une raison de vouloir reconstruire notre maison à l’endroit même où est passé la lave du volcan quand il s’est réveillé ? Ou encore, nous avons eu raison d’embaucher à telle date avec tel employeur dans tel endroit, mais est-ce une raison pour y rester après toutes ces années alors que de nombreuses modifications ont eu lieu ? La vie peut nous en montrer de grandes : notre patron a eu un AVC et son remplaçant nous malmène, et des petites : la place où nous nous garions gratuitement tout près du bureau est désormais occupée par un olibrius. Les voyons-nous seulement, ces modifications ? et si nous les voyons en faisons-nous un sujet de réflexion ? Ou la conviction d’avoir raison nous a-t-elle fermé les yeux et les oreilles ? Si nous restons attachés à un équilibre qui s’est modifié, il est possible que nous commencions à avoir tort. Autrement dit, nous avons tort au moins de croire au bien fondé de notre obstination, nous avons tort de croire avoir raison. Nous voilà en porte-à-faux. Cramponnés au passé, sourds et aveugles à ce qui arrive ensuite, nous perdons toute lucidité et toute capacité non seulement d’avoir raison pour nous-mêmes mais aussi d’avoir de la raison. Avoir eu raison n’est pas une garantie éternelle.

Vieja aux Canaries depuis des siècles, est-ce une raison de vouloir reconstruire notre maison à l’endroit même où est passé la lave du volcan quand il s’est réveillé ? Ou encore, nous avons eu raison d’embaucher à telle date avec tel employeur dans tel endroit, mais est-ce une raison pour y rester après toutes ces années alors que de nombreuses modifications ont eu lieu ? La vie peut nous en montrer de grandes : notre patron a eu un AVC et son remplaçant nous malmène, et des petites : la place où nous nous garions gratuitement tout près du bureau est désormais occupée par un olibrius. Les voyons-nous seulement, ces modifications ? et si nous les voyons en faisons-nous un sujet de réflexion ? Ou la conviction d’avoir raison nous a-t-elle fermé les yeux et les oreilles ? Si nous restons attachés à un équilibre qui s’est modifié, il est possible que nous commencions à avoir tort. Autrement dit, nous avons tort au moins de croire au bien fondé de notre obstination, nous avons tort de croire avoir raison. Nous voilà en porte-à-faux. Cramponnés au passé, sourds et aveugles à ce qui arrive ensuite, nous perdons toute lucidité et toute capacité non seulement d’avoir raison pour nous-mêmes mais aussi d’avoir de la raison. Avoir eu raison n’est pas une garantie éternelle.  tout seul. « On a toujours tort d’essayer d’avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu’ils n’ont pas tort. » disait Raymond Devos. Le nombre de savants

tout seul. « On a toujours tort d’essayer d’avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu’ils n’ont pas tort. » disait Raymond Devos. Le nombre de savants

une autre question comme dans cette blague jésuite que j’affectionne. « Mon père, est-il vrai que quand vous ne voulez pas répondre, vous posez une autre question à la place ? – Ah bon ? Qui est-ce qui vous a dit ça ? » Généralisez abusivement surtout et falsifiez les propos de l’autre en les reprenant tendancieusement ou seulement en partie. N’oubliez pas que Talleyrand se vantait de mener à la guillotine n’importe qui à partir d’un écrit, rien qu’en le caviardant (c’est à dire en lui par soustraction de certains mots ou plus). Déformez ses idées en utilisant un vocabulaire à connotation négative, par exemple, ne parlez pas d’opposants au vaccin ou au pass sanitaire, mais de complotistes.

une autre question comme dans cette blague jésuite que j’affectionne. « Mon père, est-il vrai que quand vous ne voulez pas répondre, vous posez une autre question à la place ? – Ah bon ? Qui est-ce qui vous a dit ça ? » Généralisez abusivement surtout et falsifiez les propos de l’autre en les reprenant tendancieusement ou seulement en partie. N’oubliez pas que Talleyrand se vantait de mener à la guillotine n’importe qui à partir d’un écrit, rien qu’en le caviardant (c’est à dire en lui par soustraction de certains mots ou plus). Déformez ses idées en utilisant un vocabulaire à connotation négative, par exemple, ne parlez pas d’opposants au vaccin ou au pass sanitaire, mais de complotistes.

contraints nous aussi d’avoir raison le plus souvent possible, ne serait-ce que pour nos descendants.C’est ainsi qu’avoir raison sur (et contre) les autres devient même une forme d’altruisme envers les nôtres ! C’est ça, l’univers impitoyable du tri sélectif. Nous intériorisons la crainte de ne pas être au top et les autres sont tous des ennemis potentiels, surtout s’ils sont meilleurs que nous. N’est-ce pas un étrange moyen de progresser ? De progresser ensemble ? Est-ce un gage d’harmonie ? S’il faut se débrouiller pour être au-dessus du panier, les manipulations génétiques ou robotiques ouvrent techniquement des moyens chaque jour plus aboutis. Bien sûr, ceux qui sont restés au fond du panier sont en position d’asphyxie, mais ne serait-ce pas ju

contraints nous aussi d’avoir raison le plus souvent possible, ne serait-ce que pour nos descendants.C’est ainsi qu’avoir raison sur (et contre) les autres devient même une forme d’altruisme envers les nôtres ! C’est ça, l’univers impitoyable du tri sélectif. Nous intériorisons la crainte de ne pas être au top et les autres sont tous des ennemis potentiels, surtout s’ils sont meilleurs que nous. N’est-ce pas un étrange moyen de progresser ? De progresser ensemble ? Est-ce un gage d’harmonie ? S’il faut se débrouiller pour être au-dessus du panier, les manipulations génétiques ou robotiques ouvrent techniquement des moyens chaque jour plus aboutis. Bien sûr, ceux qui sont restés au fond du panier sont en position d’asphyxie, mais ne serait-ce pas ju Voici un exemple de limitation psychologique : Il y a 2600 ans, Xerxès roi de Perse alla à Delphes demander quelle serait l’issue d’une guerre qu’il voulait engager contre Athènes. Il lui fut répondu que s’il partait en guerre, un grand empire serait détruit. Xerxès se frotta les mains et pensa aussitôt qu’il s’agissait d’Athènes. Pourtant, un peu de jugeote l’aurait persuadé qu’en fait de grand empire, il ne pouvait s’agir que du sien, Athènes appartenant à une confédération. Il fit donc installer sur une falaise au bord du détroit de Salamine un trône et quelques musiciens pour assister à sa victoire complète, et fut le spectateur impuissant de son désastre. Enfermées dans ce détroit, ses trirèmes s’éventrèrent les unes les autres. Il avait cru avoir raison parce qu’il avait été incapable d’écouter vraiment ce qui lui avait été annoncé et de penser autrement qu’avec sa psychologie autocentrée.

Voici un exemple de limitation psychologique : Il y a 2600 ans, Xerxès roi de Perse alla à Delphes demander quelle serait l’issue d’une guerre qu’il voulait engager contre Athènes. Il lui fut répondu que s’il partait en guerre, un grand empire serait détruit. Xerxès se frotta les mains et pensa aussitôt qu’il s’agissait d’Athènes. Pourtant, un peu de jugeote l’aurait persuadé qu’en fait de grand empire, il ne pouvait s’agir que du sien, Athènes appartenant à une confédération. Il fit donc installer sur une falaise au bord du détroit de Salamine un trône et quelques musiciens pour assister à sa victoire complète, et fut le spectateur impuissant de son désastre. Enfermées dans ce détroit, ses trirèmes s’éventrèrent les unes les autres. Il avait cru avoir raison parce qu’il avait été incapable d’écouter vraiment ce qui lui avait été annoncé et de penser autrement qu’avec sa psychologie autocentrée.

globale qui possède toutes les informations de l’espace et du temps, il est évident que des solutions vont se présenter, auxquelles nous n’aurions jamais pensé.

globale qui possède toutes les informations de l’espace et du temps, il est évident que des solutions vont se présenter, auxquelles nous n’aurions jamais pensé.

l’oiseau. Et celui de la nuit, celui de l’espace, celui du désert et celui de la haute mer. Silence des cimes et des grottes profondes, rond, calme, sans limite, sans mouvement, qu’aucune parole ne découpe, qu’aucun bruit ne perce. Et puis le bruit ou la parole arrive, éclate dans le silence et c’en est fait de lui. Nous connaissons aussi la réciproque : dans flot des bruits et des paroles, le silence crée la rupture, les sons se taisent avec leur mouvement. Les coachs en communication (comme aussi les profs de théâtre) conseillent d’user du silence pour surprendre et suspendre leur public. En musique, c’est même par le mot de silence qu’on appelle le signe qui marque l’interruption du son. Quand il est plus court, ce silence s’appelle un soupir. Un soupir, un souffle. Le bref silence qui rompt le flux du bruit est une respiration. Et quand il est plus long ? Ce silence en musique s’appelle une pause et nous retrouvons la notion de repos.

l’oiseau. Et celui de la nuit, celui de l’espace, celui du désert et celui de la haute mer. Silence des cimes et des grottes profondes, rond, calme, sans limite, sans mouvement, qu’aucune parole ne découpe, qu’aucun bruit ne perce. Et puis le bruit ou la parole arrive, éclate dans le silence et c’en est fait de lui. Nous connaissons aussi la réciproque : dans flot des bruits et des paroles, le silence crée la rupture, les sons se taisent avec leur mouvement. Les coachs en communication (comme aussi les profs de théâtre) conseillent d’user du silence pour surprendre et suspendre leur public. En musique, c’est même par le mot de silence qu’on appelle le signe qui marque l’interruption du son. Quand il est plus court, ce silence s’appelle un soupir. Un soupir, un souffle. Le bref silence qui rompt le flux du bruit est une respiration. Et quand il est plus long ? Ce silence en musique s’appelle une pause et nous retrouvons la notion de repos.

leurs cris était somme toute une variation des cris de ma cour de récréation. Le signe leur

leurs cris était somme toute une variation des cris de ma cour de récréation. Le signe leur

sont venus chercher les juifs, je n’ai pas protesté : je n’étais pas juif… Et puis ils sont venus me chercher, et il ne restait personne pour protester. » Nos silences faits de lâcheté et d’indifférence à ceux qui sont écrasés participent à la non-assistance à personne en danger, et à terme ils sont lourds de conséquences. On peut les ranger comme le silence des opprimés dans la catégorie du silence de mort. En prendre vraiment conscience nous aidera peut-être à trouver le courage d’une parole défendant la vie.

sont venus chercher les juifs, je n’ai pas protesté : je n’étais pas juif… Et puis ils sont venus me chercher, et il ne restait personne pour protester. » Nos silences faits de lâcheté et d’indifférence à ceux qui sont écrasés participent à la non-assistance à personne en danger, et à terme ils sont lourds de conséquences. On peut les ranger comme le silence des opprimés dans la catégorie du silence de mort. En prendre vraiment conscience nous aidera peut-être à trouver le courage d’une parole défendant la vie.  déjà le Christ aux pharisiens à propos du peuple qui l’acclamait, les pierres crieront. » Les pierres de la terre mais aussi les corps, les cellules, les mémoires inconscientes, les comportements. C’est un processus global qui ne touche pas que les secrets honteux. Une enquête médicale que je n’ai pas réussi à retrouver avait porté sur les ancêtres de personnes atteintes de maladies des poumons. Une proportion non négligeable de ces patients avaient eu des ancêtres soumis au gaz moutarde en 14-18. Le silence n’est donc pas une solution de guérison puisqu’il n’est silence que des mots, tandis que le malaise qui se dit par le corps, la maladie mentale ou le comportement reste indéchiffré.

déjà le Christ aux pharisiens à propos du peuple qui l’acclamait, les pierres crieront. » Les pierres de la terre mais aussi les corps, les cellules, les mémoires inconscientes, les comportements. C’est un processus global qui ne touche pas que les secrets honteux. Une enquête médicale que je n’ai pas réussi à retrouver avait porté sur les ancêtres de personnes atteintes de maladies des poumons. Une proportion non négligeable de ces patients avaient eu des ancêtres soumis au gaz moutarde en 14-18. Le silence n’est donc pas une solution de guérison puisqu’il n’est silence que des mots, tandis que le malaise qui se dit par le corps, la maladie mentale ou le comportement reste indéchiffré.