Faut-il obéir à la loi ?

La question ‘faut-il obéir à la loi ?’ n’est-elle pas une question subversive en elle-même ? Commençons par le premier mot : qu’est-ce que c’est que ce « faut-il » impersonnel et qui sonne comme une nécessité inéluctable ? La langue ne permet pas de je faux, tu faux qui laisserait une place au libre arbitre de la personne… Avec ce verbe, c’est du tout ou rien. Du coup le deuxième terme, obéir, est d’une grande importance. Car l’obéissance, c’est devoir se plier à autre chose, ou autre personne que soi et supérieure en autorité. Cela marque la séparation et la distance de celui qui obéit avec cette autre chose, cela marque la soumission, c’est apparemment contraire à la liberté. Alors s’il est inévitable de se soumettre à la loi, la moindre des choses, c’est de savoir ce que c’est. Eh bien c’est simple, la loi c’est ce à quoi on doit obéir. Mais qui a décrété ça ? Qui décide la loi et dans quel esprit ? et pourquoi le ferait-on ? A l’heure des vaccins et des passeports vaccinaux, des couvre-feu, des masques et des fermetures de divers établissements et entreprises, le sujet dépasse le loisir intellectuel, il concerne notre vie quotidienne.

Débarrassons-nous d’abord des lois dites de la nature. Les lois physiques sont des constatations : c’est comme ça parce que c’est comme ça, nécessairement, nous n’avons pas à y réfléchir et l’obéissance n’est pas une question de libre-arbitre. Par exemple, comme l’eau bout à 100°, sauf interventions de facétieux scientifiques, si on veut qu’elle boue, il faut la chauffer jusque là. Et sur la terre, chaque fois qu’on lâche un corps dans l’espace, il tombe. Tout le monde le sait, c’est imparable. La réponse est donc bien : il faut.

à 100°, sauf interventions de facétieux scientifiques, si on veut qu’elle boue, il faut la chauffer jusque là. Et sur la terre, chaque fois qu’on lâche un corps dans l’espace, il tombe. Tout le monde le sait, c’est imparable. La réponse est donc bien : il faut.

A moins qu’il ne faille ajouter à ce « il faut » une petite précision : il faut jusqu’à maintenant. Car pendant longtemps on a cru que les lois de l’univers étaient immuables, que la terre avait été de toute éternité celle qui se présentait à nos yeux. Il était donc inutile, absurde et même sacrilège de se demander s’il fallait y obéir. Pourtant, notre modernité a découvert que ni la terre ni l’univers n’étaient figés. Au dix huitième siècle, Buffon a découvert des fossiles de coquillages au sommet des montagnes. Mais ! Mais alors… la mer un jour s’y était trouvée ? Et le vivant, avait-il subi aussi des changements ? Les découvertes de Lamarck ont démontré que oui. Jusqu’à l’univers, qu’on croyait stable, et qui est finalement en expansion, en expansion accélérée même.

Si tout change en fonction de différents facteurs, qu’est-ce qui empêcherait l’homme d’y ajouter son grain de sel pour ne plus avoir à se soumettre s’il y trouve du désagrément ? Obéir aux lois de la nature devient soit un signe d’impuissance, soit la preuve de notre consentement. La réponse n’est plus nécessairement oui.

De fait, notre modernité a contourné un certain nombre de ces lois qui la dérangeaient. Au sujet de la pause réclamée par la nuit , elle a inventé l’électricité, libéré les heures du coucher des hommes et elle en a profité pour généraliser le travail nocturne. Pour l’avenir, elle investit des milliards dans des recherches sur la modification du climat. Par exemple, on sait déjà transformer un nuage en pluie : il suffit de lui injecter un peu d’iodure d’argent. Cela précipite les précipitations et il ne pleut pas plus loin. C’est de cette façon que les Jeux Olympiques se sont déroulés au sec à Pékin tandis que des pluies abondantes trempaient sa grande banlieue. D’ailleurs je me demande si la France ne poursuit pas de recherches pour protéger Roland Garros ! Rien n’échappe désormais à l’appétit de l’homme de modifier les lois de la nature. Rien, pas même la mort. C’est vrai, la loi de la mort est dérangeante. Certains transhumanistes le lui font savoir.

, elle a inventé l’électricité, libéré les heures du coucher des hommes et elle en a profité pour généraliser le travail nocturne. Pour l’avenir, elle investit des milliards dans des recherches sur la modification du climat. Par exemple, on sait déjà transformer un nuage en pluie : il suffit de lui injecter un peu d’iodure d’argent. Cela précipite les précipitations et il ne pleut pas plus loin. C’est de cette façon que les Jeux Olympiques se sont déroulés au sec à Pékin tandis que des pluies abondantes trempaient sa grande banlieue. D’ailleurs je me demande si la France ne poursuit pas de recherches pour protéger Roland Garros ! Rien n’échappe désormais à l’appétit de l’homme de modifier les lois de la nature. Rien, pas même la mort. C’est vrai, la loi de la mort est dérangeante. Certains transhumanistes le lui font savoir.

Les lois de la Nature qui paraissaient infrangibles sont maintenant sujettes à contestation, mais il faut reconnaître que nous ne les avions pas choisies… Qu’en est-il des lois inventées par les hommes – il faut bien dire ‘les lois des hommes’, puisque les femmes sont remarquablement absentes de leur élaboration en général ?

Ces lois sont loin d’être identiques dans le monde, mais il y en a partout. Pas un pays qui n’en soit pourvu, pas une époque non plus. Cette universalité laisse à penser qu’elles sont utiles. Dans ce cas, il faut leur obéir. Peut-être que quand il n’y a pas de loi dans une société, c’est le bazar ? Le bazar ? Pire, même, selon le philosophe Hobbes : sans loi, la société est le lieu de tous les dangers.

Pour lui, il était évident que laissé à lui-même, l’homme est un loup pour l’homme. On pourrait pense r qu’il a vécu dans une époque troublée de férocités et de guerres de religion, propre à lui inspirer cette doctrine et c’est vrai. Mais plus tard, Marx a défini le capitalisme comme « l’exploitation de l’homme par l’homme », et on peut en dire autant de presque tous les systèmes politiques en -isme. Le libéralisme, le totalitarisme, le népotisme et même le communisme. N’est-ce pas une autre façon de dire la même chose ? Pour en revenir à l’assimilation de l’homme au loup, elle est bien plus ancienne que la pensée de Hobbes. Homo homini lupus, c’est latin. Nous ne sommes pas de bonne compagnie les uns pour les autres.

r qu’il a vécu dans une époque troublée de férocités et de guerres de religion, propre à lui inspirer cette doctrine et c’est vrai. Mais plus tard, Marx a défini le capitalisme comme « l’exploitation de l’homme par l’homme », et on peut en dire autant de presque tous les systèmes politiques en -isme. Le libéralisme, le totalitarisme, le népotisme et même le communisme. N’est-ce pas une autre façon de dire la même chose ? Pour en revenir à l’assimilation de l’homme au loup, elle est bien plus ancienne que la pensée de Hobbes. Homo homini lupus, c’est latin. Nous ne sommes pas de bonne compagnie les uns pour les autres.

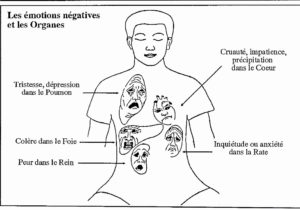

Pourquoi sommes-nous si ensauvagés qu’il nous faille des cadres, sinon des cages ? Les bouddhistes ont depuis longtemps une réponse à cette question : parce que nous souffrons. Et pourquoi souffrons-nous ? Parce que nous ignorons notre véritable nature, de telle sorte que nous sommes ballotés entre l’attraction et la répulsion, l’avidité et le rejet. Ignorance, avidité, répulsion, ce sont là trois poisons, c’est à dire trois empoisonnements qui nous tuent. Dès lors, il faut trouver des moyens de survivre, et apparaît la loi.

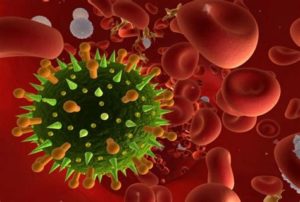

En effet, à cause de notre ignorance, nous nous sentons isolés, séparés dans notre corps du reste du monde et donc par nature dans un danger constant, ne serait-ce que par la disproportion du nombre. Cela nous plonge dans une peur effroyable de la mort, et encore plus, d’une mort prématurée. Nous avons peur les uns des autres et des circonstances, sans compter comme on le revoit aujourd’hui, peur des microbes et des virus. Dans la jungle véritable, le danger s’accroît avec la faiblesse. En société aussi, plus nous sommes pauvres et faibles, plus nous sommes en danger, car dans la jungle comme parmi les hommes, la raison du plus fort est toujours la meilleure. Entre l’avidité des uns et la répulsion des autres, que serions-nous donc sans la loi protectrice, que des proies ?

Dans cette situation, une loi ancienne prend acte de la violence des hommes entre eux et tente de la contenir sans chercher à l’interdire :  c’est la loi du Talion. Cette loi est courte, claire et si j’ose dire, frappante, elle dit : « Œil pour œil, dent pour dent. » Cela paraît dur et d’ailleurs aujourd’hui, quand un enfant l’applique, elle est contrariée par les surveillants dès les cours de récréation. Pourtant, lors de sa promulgation, elle marquait un progrès.

c’est la loi du Talion. Cette loi est courte, claire et si j’ose dire, frappante, elle dit : « Œil pour œil, dent pour dent. » Cela paraît dur et d’ailleurs aujourd’hui, quand un enfant l’applique, elle est contrariée par les surveillants dès les cours de récréation. Pourtant, lors de sa promulgation, elle marquait un progrès.

En effet, vu l’importance que nous nous auto-accordons, toute offense faite à notre personne prend un caractère de gravité extrême. Notre égocentrisme démesuré, par réaction peut-être à notre peur, fait de chacun de nous le centre exclusif d’un monde autour duquel tout (les autres, les circonstances et quasiment les astres) tout doit graviter. Par conséquent, qui nous traite d’abruti prend des risques inouïs : ses os, – ou sa carrière, pourraient bien en être brisés. Et de nombreux écervelés ont perdu la vie en duel pour avoir heurté l’amour propre d’un bretteur. C’en arriva à un tel point d’hécatombe qu’il a fallu formellement proscrire les duels en 1626, sous peine de mort et de confiscation des biens. Pourtant, quand j’étais jeune, j’ai encore été témoin d’une provocation en duel et malgré mon grand âge, je peux vous assurer que ça ne remonte pas au 17ème siècle ! Et les western, hein ? Que seraient-ils sans duels ?

Cette loi du Talion admettait que chacun pouvait se faire justice soi-même, puisque tel était le cas, mais elle ordonnait de mesurer la riposte à l’offense. Elle instituait qu’une fois que l’offense aurait été vengée, et vengée proportionnellement, il faudrait la considérer comme réparée. Et l’oublier. L’inconvénient de cette loi pour une société est qu’elle permet la justice personnelle, i bien qu’elle dépend de trois facteurs incontrôlables : une juste évaluation de l’offense, une information partagée par tous les intéressés et enfin la mémoire des faits. Œil pour œil, oui, à condition que l’entourage du deuxième borgne soit informé et qu’il admette que c’était lui le premier éborgneur. Ensuite, tous doivent s’en souvenir. Sinon, on aboutit à un festival de représailles en cascade, chacun son tour et de famille en famille, vendetta. Comme l’a résumé Gandhi, en suivant la loi du Talion nous arriverions à un monde d’aveugles. Et j’ajoute, probablement d’édentés !

La loi du Talion reste trop soumise à l’arbitraire et aux dérapages, elle ne permet pas aux peuples de vivre tranquilles. Dans l’ensemble de leur évolution, ils ont donc délégué l’élaboration et l’application de leurs lois à des tiers, des rois, des philosophes, des prêtres. Ou à l’état, à des systèmes politiques, et de plus en plus à des experts. Voyons dans quelles conditions les hommes (enfin, la majorité d’entre eux) ont accepté et même souhaité cette dépossession de leur liberté.

D’abord, dans les états de droit et particulièrement dans les démocraties, la loi est « l’expression de la volonté générale », pour reprendre l’article 6 des Droits de l’homme et du citoyen de 1789. De ce fait, l’individu compris dans la collectivité est par principe d’accord avec la volonté générale. En obéissant à la loi, c’est à lui-même qu’il obéit, si bien que sa liberté est pleine et entière au sein même de l’obéissance. La loi n’est pas l’ennemie de la liberté, elle la rend possible. Nous appartenons à un clan, une nation et nous en partageons les lois, notre groupe est garant de la sécurité de chacun et réciproquement. Nous obtenons ainsi grâce à la loi une paix consensuelle. La question n’est pas de savoir s’il faut obéir à la loi mais de constater que c’est mieux ainsi : la loi est utile à chacun.

pleine et entière au sein même de l’obéissance. La loi n’est pas l’ennemie de la liberté, elle la rend possible. Nous appartenons à un clan, une nation et nous en partageons les lois, notre groupe est garant de la sécurité de chacun et réciproquement. Nous obtenons ainsi grâce à la loi une paix consensuelle. La question n’est pas de savoir s’il faut obéir à la loi mais de constater que c’est mieux ainsi : la loi est utile à chacun.

Toutefois, pour emporter l’adhésion de l’ensemble de ceux qui doivent se ranger sous elle, elle doit représenter tout le monde de la même façon, à quelque niveau social qu’on se trouve et quelle que soit sa couleur ou ses opinions, sa religion. Son allégorie a les yeux bandés comme gage de son impartialité. La loi doit réellement servir de contre-force à la sauvagerie du plus fort et à son avidité pour protéger les plus démunis. Lacordaire disait : « Entre le riche et le pauvre, entre le puissant et le faible, entre le maître et le serviteur, c’est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. » Il aurait fallu ajouter : Entre les hommes et les femmes, distinction qui n’était hélas pas venue à l’esprit de Lacordaire… En France, les femmes ont dû attendre 1963 pour avoir le droit de chéquier, mais si nos ressources sont inférieures à 11 662 euros par an, nous bénéficierons d’une aide juridictionnelle de la part de l’état qui prendra en charge les frais d’avocat en cas de besoin. C’est d’ailleurs très clairement énoncé dans la première phrase de l’article 1 de cette déclaration : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. » De la même époque date notre devise : liberté, égalité, fraternité.

Enfin, puisque la loi nous sert à survivre au sein de notre ignorance de base énoncée par Bouddha, elle doit être en grande part consacrée au maintien de notre sécurité. Dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la sécurité sous le nom de ‘sûreté’ est considérée comme un droit ‘naturel et imprescriptible’. Sans la sécurité, rien de ce qui pourrait venir après n’aurait de raison d’être et dans la pyramide des besoins élaborée par Maslow il y quelques décennies, les conditions de survie et la sécurité sont les deux premiers étages à la base de tout le reste, qui vient se poser par-dessus.

La loi doit donc protéger des attentats contre la vie sous de multiples formes. L’assassinat, le terrorisme, le vol, le viol, la prostitution forcée, l’esclavagisme, la pédophilie, l’inceste, les trafics d’enfants, d’organes, de drogues, d’influence et la vente d’armes, et puis les  escroqueries en tout genres sont des pratiques illégales et interdites. Leurs auteurs agissent dans la clandestinité et cachent leurs profits, des bitcoins au darkweb. Ils ne sont pas exemptés d’obéir à la loi générale et leurs lois, dit-on, s’ajoutent à celles de la société. Ne parle-t-on pas de la loi du milieu ? Sans compter la soumission interne aux impératifs des addictions internes. Puisque la loi protège l’homme des loups que sont les hommes, à part ceux qui choisissent le côté obscur de la Force, qui aurait donc envie de lui désobéir ?

escroqueries en tout genres sont des pratiques illégales et interdites. Leurs auteurs agissent dans la clandestinité et cachent leurs profits, des bitcoins au darkweb. Ils ne sont pas exemptés d’obéir à la loi générale et leurs lois, dit-on, s’ajoutent à celles de la société. Ne parle-t-on pas de la loi du milieu ? Sans compter la soumission interne aux impératifs des addictions internes. Puisque la loi protège l’homme des loups que sont les hommes, à part ceux qui choisissent le côté obscur de la Force, qui aurait donc envie de lui désobéir ?

Seulement, l’époque actuelle utilise ce mot jusqu’à saturation : dans le métro pour nos valises, au téléphone pour nos démarches, sur les affiches, à la radio, la télé et les réseaux sociaux à propos du corona, des vaccins et des masques. De nouvelles lois sont votées pour ce motif de notre sécurité, à tel point que certains parlent d’emballement ou de dérive sécuritaire.

C’est que les lois évoluent avec les hommes, puisque ce sont eux qui les font. Parfois, elles sont à la traîne des situations, parfois elles les créent. En effet, si on n’a pas le droit de faire ce qu’elles interdisent, tout ce qu’elles permettent est possible. En cela il faut obéir à la loi puisqu’elle garantit notre liberté individuelle dans son cadre collectif. Mais quand on dispose d’un peu de possibilité d’agir sur la loi, il est tentant d’en édicter en sa propre faveur, ou de l’aménager pour avoir davantage de pouvoir. C’est une des expression de l’avidité constatée par Bouddha. Une sorte de ‘tout pour moi rien pour les autres’ des petits enfants. C’est bien vrai qu’il est plus agréable de promener des valises diplomatiques que de craindre de devoir ouvrir ses bagages à un douanier, ou encore de se voter une augmentation substantielle de salaire plutôt que de devoir comme tout le monde se serrer la ceinture. Dès que le sens moral s’émousse, le pouvoir est très copain avec l’abus de pouvoir.

Alors comment le contenir ? Il n’y a qu’une solution, selon Montesquieu. Puisque par expérience, seul « le pouvoir arrête le pouvoir», la séparation des pouvoirs sera seule capable de garantir l’équilibre. Nous retrouvons, policé, les affrontements de la jungle, pouvoir  contre pouvoir, territoire contre territoire, front contre front, haleine contre haleine. Quand la séparation des pouvoirs ne fonctionne pas, la loi devient l’expression de quelques uns. Tous les despotes et dictateurs le savent. Ils réduisent les instances de contre-pouvoir à l’état de décor et rien ne fait plus obstacle à leurs projets ni à leur folie. L’avidité et la répulsion font leur loi. Les tigres se promènent.

contre pouvoir, territoire contre territoire, front contre front, haleine contre haleine. Quand la séparation des pouvoirs ne fonctionne pas, la loi devient l’expression de quelques uns. Tous les despotes et dictateurs le savent. Ils réduisent les instances de contre-pouvoir à l’état de décor et rien ne fait plus obstacle à leurs projets ni à leur folie. L’avidité et la répulsion font leur loi. Les tigres se promènent.

Alors, quand elle cesse de répondre à ses raisons d’être, faut-il continuer à obéir à la loi ? Chez nous, d’après la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la réponse est non. Sans ambages. La résistance à l’oppression appartient aux mêmes ‘droits naturels et imprescriptibles’ de l’homme que la sûreté dont nous avons parlé. Par exemple, la résistance à l’oppression fut le mobile de ce qui porta justement le nom de Résistance, en France lors de la deuxième guerre mondiale. Aujourd’hui, on rencontre aussi régulièrement la formule ‘désobéissance civile’.

Indépendamment de la botte des vainqueurs, il arrive que des lois de son propre pays soient iniques, ou simplement imbéciles. Expression d’une perversion ou de la bêtise, elles cessent d’être légitimes et ce qui s’est passé aux USA en donne un exemple. Après Trump, les américains ont élu Biden qui a passé ses cent premiers jours de présidence à défaire une à une les lois, décisions et mesures de son prédécesseur. Investi de l’autorité du peuple par son élection, il n’a pas eu à désobéir aux lois, il les a simplement changées en leur nom. Dans tous les autres cas, il reste la possibilité de la désobéissance civile. Mais pour qu’elle se différencie de la simple infraction, il faut qu’elle se présente alors comme une objection de la conscience. Il faut donc à l’individu assez de lucidité pour prendre la mesure des choses et assez de courage pour désobéir. Ce sont souvent l’école, les artistes et les intellectuels qui sont chargés de l’ouverture de la conscience. Tous les pouvoirs abusifs cherchent à les contrôler, voire à les museler.

Il arrive donc que le droit positif (positif par opposition à l’état négatif d’une société sans lois) s’oppose au droit dit naturel, qui transcende les lois des hommes. Intéressons-nous de plus près à ce droit naturel. Sophocle dans Antigone l’a défini comme appuyé sur des « principes sacrés, infaillibles, divins, non de ce jour, non point d’hier, mais de tout temps, vivantes lois dont nul ne connaît l’origine.»

Notre époque par exemple est aujourd’hui choquée du caractère ‘monstrueux’ (le mot n’est pas de moi) du ‘code noir’, qui a légiféré sur l’esclavage en le justifiant et en le codifiant. C’était un code inique qui n’aurait pas dû avoir force de loi. Certes, il ne déniait pas à l’esclave le statut d’homme, nommé homo servilis, il lui accordait même les moyens théoriques de se protéger d’un maître trop cruel, mais il lui donnait un statut d’objet et de propriété. Conclusion, dans la vraie vie, un esclave ne pouvait pas se retourner contre son maître. Rousseau s’en étranglait dans le Contrat social : « Esclavage et droit sont contradictoires et s’excluent mutuellement ». Résister à l’oppression d’un maître aurait donc relevé du droit naturel et peut-être même d’un devoir de conscience. C’était par contre si lourdement réprimé par le doit public que cela demeura peu fréquent. C’était fait pour.

En vertu de ce droit naturel qui confine au devoir de conscience, on a reproché à Eichman, lors de son procès en 1961, d’avoir obéi à Hitler et d’avoir participé activement aux camps de concentration. Il avait été le coordonnateur des déportations et du massacre de  millions de juifs dans toute l’Europe. Il a répondu qu’il désapprouvait déjà à l’époque ce qu’il faisait mais qu’il s’était considéré lié par la fidélité au ‘serment de loyauté’ qu’il avait prêté au préalable. En quelque sorte, il avait délégué sa conscience et son pouvoir à son supérieur. Il se tenait sincèrement lui-même pour innocent. Les gens furent suffoqués.

millions de juifs dans toute l’Europe. Il a répondu qu’il désapprouvait déjà à l’époque ce qu’il faisait mais qu’il s’était considéré lié par la fidélité au ‘serment de loyauté’ qu’il avait prêté au préalable. En quelque sorte, il avait délégué sa conscience et son pouvoir à son supérieur. Il se tenait sincèrement lui-même pour innocent. Les gens furent suffoqués.

Mais rappelons l’expérience de Milgram, qui venait aussi d’horrifier le monde l’année précédente. Il s’agissait de demander à des expérimentateurs de se livrer pour la recherche à des expériences sur l’apprentissage. L’enseignant devait questionner un élève et le punir d’une décharge électrique, décharge accrue à chaque erreur, jusqu’à la charge quasi létale de 450 volt. Les derniers niveaux étaient pourtant signalés en toutes lettres comme dangereux devant la manette correspondante. Heureusement que l’élève était un acteur et que les manettes ne conduisaient aucune électricité car plus de 65 % des enseignants allèrent jusqu’au bout de la punition ! Pourquoi ? Ils pliaient devant l’autorité du savant en blouse blanche qui réitérait l’ordre au moindre doute du prof. Seuls 35 % des gens avaient donc le courage de s’opposer à une autorité qui ne leur était rien et ne les aurait aucunement punis, les autres auraient tué…

Dans ces deux cas, ce qui a manqué aux obéissants, c’est assez de lucidité sur ce qu’ils étaient en train de faire, c’est assez d’amour. Ce qui leur a manqué c’est la conscience de leur pouvoir personnel et de leur responsabilité. La désobéissance en effet est toujours individuelle, même si plusieurs individus décident ensemble de désobéir, et elle est difficile dans la mesure où il est toujours difficile de résister à l’autorité. La chose est assez connue pour que l’abus de position dominante soit un chef d’accusation en justice. Ce qui leur a manqué encore, c’est le courage parce que désobéir, la plupart du temps, c’est dangereux. Aussi, seules une conscience développée et un amour d égagé de la peur de mourir donnent la force morale de s’opposer à l’autorité. Sans ces qualités, que nous reste-t-il face à l’illégitime ? La soumission, la lâcheté ou l’aveuglement.

égagé de la peur de mourir donnent la force morale de s’opposer à l’autorité. Sans ces qualités, que nous reste-t-il face à l’illégitime ? La soumission, la lâcheté ou l’aveuglement.

Antigone, dont le prénom signifie ‘la rebelle’, celle qui est née ‘anti’, en opposition, donne l’exemple contraire de la soumission. Elle se dresse seule contre son oncle Créon, nouvellement roi et qui incarne la raison d’état. Je ne vous raconterai pas la longue histoire qui a conduit Antigone jusqu’au point de la désobéissance. Là où nous en sommes, ses deux frères se sont tués l’un par l’autre et réciproquement. L’un est reconnu par le roi Créon, l’autre condamné, l’un est jugé digne de sépulture, l’autre laissé à l’appétit des corbeaux. Quand Antigone prend sur elle, par ‘objection de conscience’ d’enterrer malgré tout ce frère banni, elle agit au nom du droit de sépulture, droit naturel, ancestral et sacré, qui transcende tous les autres et qu’elle dit conforme aux lois divines. Elle le payera très cher. La sentence de Créon tombe. Puisqu’elle aime les tombeaux, elle finira sa vie dedans. Point final.

Nous abordons ici un point essentiel : il n’y a pas de loi sans capacité de punir la transgression. La condamnation seul e donne force de loi à la loi. Elle est indispensable tant que la loi reste extérieure à l’homme, pour le tenir en respect. Elle ‘s’applique’ comme on appliquait le fer aux bagnards. Dura lex, sed lex, disaient les Romains. L’impunité vide donc la loi de sa force et même de son sens car tous ceux qu’elle contrarie peuvent la piétiner sans conséquence. Le journal La voix du Nord vient de publier le décompte de 6500 décès en dix ans parmi la main d’œuvre émigrée, maltraitée et quasiment non payée du Qatar. Quelle est cette rage d’esclavage ? Celle d’accueillir le mondial de foot 2022. Les conditions de vie faites aux ouvriers sont hors la loi même au Qatar, mais les transgressions ne sont jamais punies. Et ceux qui aiment le foot ne seront pas regardants je pense… Alors pourquoi se priver ? Gardons-nous toutefois de nous scandaliser. Chez nous aussi, des siècles durant, si un maître s’arrogeait le droit de tuer son esclave, il restait impuni.

e donne force de loi à la loi. Elle est indispensable tant que la loi reste extérieure à l’homme, pour le tenir en respect. Elle ‘s’applique’ comme on appliquait le fer aux bagnards. Dura lex, sed lex, disaient les Romains. L’impunité vide donc la loi de sa force et même de son sens car tous ceux qu’elle contrarie peuvent la piétiner sans conséquence. Le journal La voix du Nord vient de publier le décompte de 6500 décès en dix ans parmi la main d’œuvre émigrée, maltraitée et quasiment non payée du Qatar. Quelle est cette rage d’esclavage ? Celle d’accueillir le mondial de foot 2022. Les conditions de vie faites aux ouvriers sont hors la loi même au Qatar, mais les transgressions ne sont jamais punies. Et ceux qui aiment le foot ne seront pas regardants je pense… Alors pourquoi se priver ? Gardons-nous toutefois de nous scandaliser. Chez nous aussi, des siècles durant, si un maître s’arrogeait le droit de tuer son esclave, il restait impuni.

A l’inverse, dans la Rome antique, tout haut magistrat revêtu du pouvoir absolu se promenait devancé par des licteurs. C’était des bourreaux qui portaient haut une hache et des fouets à l’intention immédiate et publique de ceux dans le peuple qui auraient contesté le pouvoir légal dudit magistrat. De ce fait, la contestation était rarissime.

L’inséparabilité de la loi et de la condamnation est apparue dès le tout début de l’humanité, il n’y a qu’à lire les premières pages de la bible. A peine Adam et Eve furent-ils créés que comme vous le savez, ils transgressèrent la seule loi qui leur avait été donnée : ne pas manger la pomme. La sanction de l’exil que Dieu prononça ensuite contre eux n’est que l’expression extérieure de leur choix interne de désobéir et d’être séparés. Mais elle montre aussi le mécanisme d’application de la loi. Action, réaction : transgression, punition.

Les Hébreux ont pour parler de ces deux versants de la loi un autre moment clé. Celui de la publication des dix commandements, et des tables de la loi remises par Dieu à Moïse, le premier monument juridique. En fait, ces dix commandements revêtent presque tous la forme d’une interdiction, sauf « tu honoreras ton père et ta mère (ce qui laisse entendre que tel n’était pas le cas). » On sait qu’il n’y a aucun besoin d’ordonner ce que tout le monde fait déjà naturellement, ni d’interdire ce que personne ne fait jamais. Par exemple, il est inutile d’interdire aux enfants de voler dans les airs après le couvre-feu de 18 heures : ils ne sont pas Harry Potter et aucun enfant ordinaire ne s’envole jamais à aucune heure de la journée. En revanche, il est indispensable de décréter, et dans tous les pays: « Tu ne tueras point », parce que le meurtre est universel.

Donc, après avoir rappelé qu’il a sorti le peuple hébreu de l’esclavage, Dieu lui donne cette première loi : « Tu n’auras pas d’autres dieux devant ma face. » Suit une deuxième interdiction : « Tu ne feras point d’image taillée ». Et puis une troisième : « Tu ne te prosterneras pas devant elles. » Trois lois sur dix sur le sujet pour ouvrir ce décalogue. Moïse promulgue ces lois pour le peuple, le peuple l’accepte, puis il repart sur la montag ne pendant quarante jours. Cette absence est longue, trop longue. Quand Moïse redescend, il découvre ce dont Dieu l’a prévenu, ce que les gens en bas, remplis de leurs croyances tenaces sont en train de faire. Et il voit avec qui.

ne pendant quarante jours. Cette absence est longue, trop longue. Quand Moïse redescend, il découvre ce dont Dieu l’a prévenu, ce que les gens en bas, remplis de leurs croyances tenaces sont en train de faire. Et il voit avec qui.

Il voit que son propre frère Aaron le grand prêtre, a fait fondre tout l’or que les gens lui ont apporté pour fabriquer un veau d’or. Ce veau était exactement ce qu’on appelle une idole. C’est à dire qu’il était fait de main d’homme et qu’ensuite, les hommes allaient commettre l’étrangeté pathologique de s’incliner, de s’abaisser et de s’asservir devant une construction qu’ils avaient eux-mêmes fabriquée. Cette occupation est en complète contradiction avec la loi 1, avec la loi 2 et avec la troisième aussi des dix lois qui leur avaient été données quelques semaines plus tôt. Les Hébreux sont en triple infraction.

Moïse fut pris d’une colère énorme devant cet acharnement du peuple à rester dans les vieux fonctionnements qui les avaient conduits à la peur et la sujétion en Égypte. Il a fracassé les tables gravées par le doigt de Dieu, et il a transmis aux Lévites l’ordre divin d’exécuter 3000 personnes. Il ne s’agit pas ici d’un nouveau coup de colère d’un Moïse un peu trop sanguin : les Lévites sont des prêtres consacrés à Dieu, ils en sont ici la police et l’armée. Dans l’ordre des choses, la loi a été promulguée, entendue, et admise par tous. Puis elle a été enfreinte. Les auteurs de cette transgression doivent être punis et condamnés. D’ailleurs, ce chiffre de 3000, qui répond peut-être auchiffre 3 des commandements enfreints, est un adoucissement gagné par Moïse par rapport à la première réaction de Dieu sur la montagne. Il avait eu intention de consumer le peuple dans son entier, par centaines de milliers puisque tous avaient dévié, et de tout reprendre à zéro avec seulement Moïse.

montagne. Il avait eu intention de consumer le peuple dans son entier, par centaines de milliers puisque tous avaient dévié, et de tout reprendre à zéro avec seulement Moïse.

Cette désobéissance à la loi n’a pas de quoi nous surprendre puisqu’elle consistait en une série d’interdictions. On aurait pu aussi formuler le décalogue ainsi : Arrête de tuer, arrête de piquer la femme de ton voisin etc. Change tes habitudes. Or nous n’aimons ni les interdictions, ni changer nos habitudes, n’est-ce pas ? Plus généralement, tant que la loi nous reste extérieure et qu’elle nous contrarie, elle pèse. On cherche à la feinter, à la contourner, à nous en débarrasser, et c’est une autre raison répandue et banale de désobéissance.

D’autre part, les lois présentent un caractère contraignant tout en étant impuissantes à vraiment rassurer. Elles ne peuvent former de refuge efficace contre la peur car elles n’ont pas de force intrinsèque. Si l’autorité qui la garantit faiblit ou disparaît comme Moïse dans sa montagne, le danger qui nous talonne revient, et la peur avec. Nous nous sentons abandonnés tout seuls dans le désert. En vérité où que nous soyons, si on nous tue, notre assassin sera peut-être condamné mais nous, nous serons morts. La consolation est maigre.

Il n’y a qu’un seul refuge contre la peur, c’est l’amour. Le seul remède à nos difficultés de vivre ensemble, la seule réponse à l’aspiration anarchiste de vivre sans loi, c’est encore l’amour. En effet lorsqu’on se sent aimé, on se sent en sécurité. Pourquoi ? Parce que comme le dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, « l’amour ne fait pas de mal au prochain. » Non seulement il ne fait pas de mal, mais il est prêt à payer de sa personne pour le bonheur de ceux qu’il aime.

Ici, il nous faut préciser la signification de ce mot. Il de s’agit pas de l’émotion sirupeuse, ou possessive et accordée sous conditions qu’on voit chez certains parents ou certains amoureux, mais d’un amour universel indépendant des conditions de sa réception. C’est une dynamique de vie et de bienveillance qui rayonne et qui fait peu de cas de soi. C’est la substance du monde. Paul continue s a phrase ainsi : « L’amour est donc l’accomplissement de la loi. » Une traduction plus littérale donnerait : « L’amour est donc ce qui remplit la loi ». L’amour remplit la loi comme la plante remplit le pot, comme le vin remplit le pichet. C’est ce qui donne au pot et au pichet son sens. A quoi servirait un pichet toujours vide, un pot de fleur sans fleur ? Ainsi, une loi qui n’est par remplie par l’amour perd son sens, il ne reste d’elle que la structure vide et le recours à la sanction.

a phrase ainsi : « L’amour est donc l’accomplissement de la loi. » Une traduction plus littérale donnerait : « L’amour est donc ce qui remplit la loi ». L’amour remplit la loi comme la plante remplit le pot, comme le vin remplit le pichet. C’est ce qui donne au pot et au pichet son sens. A quoi servirait un pichet toujours vide, un pot de fleur sans fleur ? Ainsi, une loi qui n’est par remplie par l’amour perd son sens, il ne reste d’elle que la structure vide et le recours à la sanction.

L’amour remplit la loi de force aussi. En effet, si l’amour nous anime, la loi cesse de nous être infligée de l’extérieur, au contraire, elle vient du cœur. Aussitôt, elle trouve sa force en elle-même, en notre adhésion profonde. Elle n’a plus besoin des prisons, des amendes ni des exécutions. Notre cœur lui suffit.

D’ailleurs dans l’amour, rien ne reste extérieur. De ce fait, l’autre cesse d’être un suspect ou un loup pour nous, il devient celui qui nous est proche, ce qui est exactement le sens du mot ‘prochain’. La devise donnée au secours populaire par son premier dirigeant, Jean Chauvet, va plus loin encore. Elle dit : « Tout ce qui est humain est nôtre. » Nôtre. Dans l’amour, la différence entre les autres et ce qui est nous disparaît, tout nous concerne. Dès lors, le commandement du Christ « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » devient limpide, puisque le prochain, c’est nous.

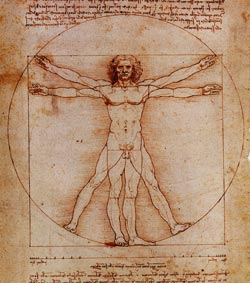

Plus exactement, le prochain est tout ce sont nous nous faisons proche. L’humain, mais aussi le lac, la montagne, le chat et la souris, les étoiles et le vide interstellaire. Cette unité atomique et subatomique de tout jusqu’à linfini, cette unité de l’amour et de l’intelligence, cette effusion de vie, c’est cela qu’on appelle chez nous Dieu. Ainsi comprend-on la première partie du commandement du Christ sur l’amour du prochain, qui est une reprise du Deutéronome et même des trois premiers commandements du décalogue : « Tu aimeras le Seigneur  ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même. » Parce que c’est la même chose s’il n’y a qu’un amour. Qu’y aurait-il de plus pathologique que de continuer à nous couper doigts et oreilles, comme le font les terroristes et certains malades ? La vie de chacun dans l’univers pourrait devenir la mélodie d’une symphonie sans couac ni cachot, sous la baguette d’un chef qu’on suivrait par cœur, pour le plaisir de la beauté et de vivre ensemble. Il nous est impossible aujourd’hui d’imaginer cette musique : l’orchestre est trop immense, et la partition trop mystérieuse encore.

ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même. » Parce que c’est la même chose s’il n’y a qu’un amour. Qu’y aurait-il de plus pathologique que de continuer à nous couper doigts et oreilles, comme le font les terroristes et certains malades ? La vie de chacun dans l’univers pourrait devenir la mélodie d’une symphonie sans couac ni cachot, sous la baguette d’un chef qu’on suivrait par cœur, pour le plaisir de la beauté et de vivre ensemble. Il nous est impossible aujourd’hui d’imaginer cette musique : l’orchestre est trop immense, et la partition trop mystérieuse encore.

Mais ce qu’on peut, c’est décider de suivre la consigne. Le commandement d’aimer suffit à toute la loi et nous avons la liberté de le préférer à chaque décision que nous prenons. Nos intentions, nos pensées et l’orientation de notre vie nous appartiennent, nous en sommes seuls responsables et notre véritable travail est peut-être d’en prendre conscience. Si nous choisissons de construire un monde d’harmonie, les lois qui le régiront deviendront à cette image et la question de leur obéir ne se posera plus.

matériel (un agrégat,

matériel (un agrégat,

Et pour plus de sécurité, il ne

Et pour plus de sécurité, il ne

Un jour

Un jour

élite financière appuyés sur des fortunes si colossales que personne ne pourra même penser jouer sur le même terrain ?

élite financière appuyés sur des fortunes si colossales que personne ne pourra même penser jouer sur le même terrain ?

mouton à l’étal du tripier,

mouton à l’étal du tripier, Mais ce n’est pas tout. Notre corps possède une sagesse, une prudence et une adaptation à la vie extraordinaire. Nos parlions grossesse et bébés. On sait que les premiers jours, les femelles mammifères produisent un liquide destiné à adapter l’embryon à tous les changements de son existence et à préparer son estomac pour la suite, le colostrum. Ensuite, il se trouve que le lait change de consistance au cours de la tétée. En somme il contient à lui seul l’entrée, le plat de résistance et le dessert. Il s’adapte à l’âge du nourrisson. Si une maman donne à téter à un nouveau né et que la grande sœur veut continuer à avoir la tétée du soir, que se passe-t-il ? Dès les premières gorgées, l’information donnée par la différence de succion monte à l’ordinateur central. Immédiatement, le sein adapte le lait. Si l’amour, c’est veiller au bonheur de l’autre, n’est-ce pas une programmation d’amour qui se déroule ici ?

Mais ce n’est pas tout. Notre corps possède une sagesse, une prudence et une adaptation à la vie extraordinaire. Nos parlions grossesse et bébés. On sait que les premiers jours, les femelles mammifères produisent un liquide destiné à adapter l’embryon à tous les changements de son existence et à préparer son estomac pour la suite, le colostrum. Ensuite, il se trouve que le lait change de consistance au cours de la tétée. En somme il contient à lui seul l’entrée, le plat de résistance et le dessert. Il s’adapte à l’âge du nourrisson. Si une maman donne à téter à un nouveau né et que la grande sœur veut continuer à avoir la tétée du soir, que se passe-t-il ? Dès les premières gorgées, l’information donnée par la différence de succion monte à l’ordinateur central. Immédiatement, le sein adapte le lait. Si l’amour, c’est veiller au bonheur de l’autre, n’est-ce pas une programmation d’amour qui se déroule ici ?

organes

organes  L

L d’un espace découpé, comme notre corps se découpe dans l’espace infini. Et dans cet espace

d’un espace découpé, comme notre corps se découpe dans l’espace infini. Et dans cet espace  le disent les bouddhistes

le disent les bouddhistes

comment dit-on ? Simplement cela : pas responsable, ou encore

comment dit-on ? Simplement cela : pas responsable, ou encore  personne humaine avec ses actes » dit Maurice Blondel.

personne humaine avec ses actes » dit Maurice Blondel.

conscience et une responsabilité. On estime à l’époque que, fils du même Père que nous, ils entretiennent avec nous une sorte de lien de parenté (vision particulièrement développée dans la théorie de la métempsychose, ou si j’ai bien compris, un moustique peut très bien avoir été un être humain, voire notre grand-mère dans une vie précédente). On allait à l’église avec chiens et moutons, les oiseaux nichaient sous la nef et apparemment ça ne dérangeait personne, puisque c’était la vie autant que le bébé qui braillait pendant le sermon. Il n’y avait pas de dichotomie dans le vivant, on dormait dans la même pièce que son bétail pour avoir chaud et bien des saints se trouvaient peints en compagnie d’animaux.

conscience et une responsabilité. On estime à l’époque que, fils du même Père que nous, ils entretiennent avec nous une sorte de lien de parenté (vision particulièrement développée dans la théorie de la métempsychose, ou si j’ai bien compris, un moustique peut très bien avoir été un être humain, voire notre grand-mère dans une vie précédente). On allait à l’église avec chiens et moutons, les oiseaux nichaient sous la nef et apparemment ça ne dérangeait personne, puisque c’était la vie autant que le bébé qui braillait pendant le sermon. Il n’y avait pas de dichotomie dans le vivant, on dormait dans la même pièce que son bétail pour avoir chaud et bien des saints se trouvaient peints en compagnie d’animaux.

Or, nous pensons sans cesse, sans maîtriser du tout nos pensées, ni beaucoup de nos paroles. Les contes tentent d’alerter les enfants sur ce point. Par exemple dans

Or, nous pensons sans cesse, sans maîtriser du tout nos pensées, ni beaucoup de nos paroles. Les contes tentent d’alerter les enfants sur ce point. Par exemple dans

Parce que la terre tourne, il y a un soir et un matin, parce que la lune a des quartiers, il y a des marées. Et cela interfère avec nous aussi. Il faut donc envisager dans nos vies des causalités dans tous les sens et sur de nombreux plans. Mission impossible. Il y a de quoi nous décourager ou

Parce que la terre tourne, il y a un soir et un matin, parce que la lune a des quartiers, il y a des marées. Et cela interfère avec nous aussi. Il faut donc envisager dans nos vies des causalités dans tous les sens et sur de nombreux plans. Mission impossible. Il y a de quoi nous décourager ou

et saine. A condition bien sûr d’avoir assez d’éléments d’information pour être sûr de poser des actes positifs. Nous avons en nous un lieu où nous savons si ce que nous faisons et disons est bon. C’est le cœur, il est un raccourci de l’analyse.

et saine. A condition bien sûr d’avoir assez d’éléments d’information pour être sûr de poser des actes positifs. Nous avons en nous un lieu où nous savons si ce que nous faisons et disons est bon. C’est le cœur, il est un raccourci de l’analyse.

la roue car la roue représente un extérieur que nous ne maîtrisons pas et qui même heureux, ne durera pas. La roue ne peut offrir que du provisoire et du non maîtrisé. Fermons plutôt les yeux, disent-ils. Que se passe-t-il ? Nous rencontrons si nous nous apaisons, un espace sans forme, sans temps, et pourtant

la roue car la roue représente un extérieur que nous ne maîtrisons pas et qui même heureux, ne durera pas. La roue ne peut offrir que du provisoire et du non maîtrisé. Fermons plutôt les yeux, disent-ils. Que se passe-t-il ? Nous rencontrons si nous nous apaisons, un espace sans forme, sans temps, et pourtant

son emprise malheureuse, de son emprisonnement même. Or cette emprise ne sert à rien ni personne. En ce moment, le monde extérieur nous paraît plus réel que le monde intérieur et pourtant nous ne pouvons pas exercer sur lui de véritable responsabilité. Sur notre monde intérieur non plus. Si nous sommes malades, le miracle

son emprise malheureuse, de son emprisonnement même. Or cette emprise ne sert à rien ni personne. En ce moment, le monde extérieur nous paraît plus réel que le monde intérieur et pourtant nous ne pouvons pas exercer sur lui de véritable responsabilité. Sur notre monde intérieur non plus. Si nous sommes malades, le miracle  tableau lumineux comme dans les gares et aéroports, et l’injonction « va », comme « Suis-moi » n’indique pas la durée du trajet. Mais par contre l’heure du départ est incontestable : c’est maintenant. Quand tu entends l’appel, là, juste là, tout de suite. Et ne t’avise pas de regarder en arrière : il est impossible d’aller dans deux directions à la fois.

tableau lumineux comme dans les gares et aéroports, et l’injonction « va », comme « Suis-moi » n’indique pas la durée du trajet. Mais par contre l’heure du départ est incontestable : c’est maintenant. Quand tu entends l’appel, là, juste là, tout de suite. Et ne t’avise pas de regarder en arrière : il est impossible d’aller dans deux directions à la fois.

simple proposée par Joe DiSpenza. Si nous sortons de notre pratique différents de notre état initial, nous aurons agi. A l’inverse, si nous nous levons exactement dans le même état qu’en nous installant, c’est raté. Il faudra recommencer !

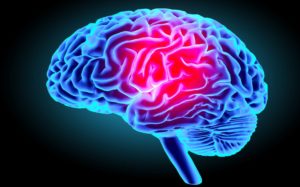

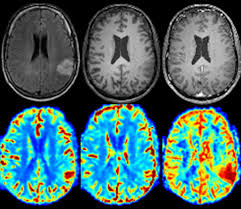

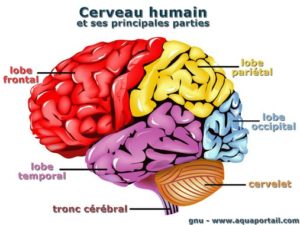

simple proposée par Joe DiSpenza. Si nous sortons de notre pratique différents de notre état initial, nous aurons agi. A l’inverse, si nous nous levons exactement dans le même état qu’en nous installant, c’est raté. Il faudra recommencer !  méditants dans des encéphalogrammes. Lors de notre état habituel quand nous sommes éveillés, notre cerveau fonctionne en onde bêta, le leur aussi. Mais si on entre à l’intérieur de soi et qu’

méditants dans des encéphalogrammes. Lors de notre état habituel quand nous sommes éveillés, notre cerveau fonctionne en onde bêta, le leur aussi. Mais si on entre à l’intérieur de soi et qu’

minuteur

minuteur

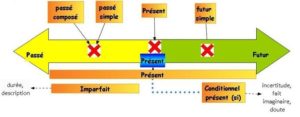

la flèche, le passé ; le point de la flèche

la flèche, le passé ; le point de la flèche

d’efforts

d’efforts

C’est la révélation de Proust à la fin de sa recherche du temps perdu. Se rappelant comment il a avait eu la réminiscence d’un tintement de sonnette de son enfance, il comprend

C’est la révélation de Proust à la fin de sa recherche du temps perdu. Se rappelant comment il a avait eu la réminiscence d’un tintement de sonnette de son enfance, il comprend  lesquelles nous nous déployons. Il n’y a plus l’espace d’un côté et le temps de l’autre, mais seulement l’espace-temps, le temps étant

lesquelles nous nous déployons. Il n’y a plus l’espace d’un côté et le temps de l’autre, mais seulement l’espace-temps, le temps étant dans la dimension du temps

dans la dimension du temps

pour nos sociétés marchandes qui savent que le temps c’est de l’argent,

pour nos sociétés marchandes qui savent que le temps c’est de l’argent,

Nous comprenons

Nous comprenons

radical

radical

l’extraordinaire, on en fait un saint, on accourt. On révère Gandhi, mère Thérésa, le Dalaï Lama, Nelson Mandela ou l’abbé Pierre. Ces êtres nous soulèvent et ils ont suscité à leur suite de nombreux engagements. Les Restos du cœur restent en lien direct avec Coluche par delà sa mort.

l’extraordinaire, on en fait un saint, on accourt. On révère Gandhi, mère Thérésa, le Dalaï Lama, Nelson Mandela ou l’abbé Pierre. Ces êtres nous soulèvent et ils ont suscité à leur suite de nombreux engagements. Les Restos du cœur restent en lien direct avec Coluche par delà sa mort.

l’autre dans un état pitoyable et dégoûtant, cirrhotique. Voici les méfaits de l’alcool nous commentait la maîtresse. Pourquoi éviterions-nous de boire un coup si nous ne savons pas les dégâts que cela occasionne ? La conscience en amont permet d’éviter d’entrer dans l’addiction. Récemment j’ai vu une affiche avec deux poumons, conçue sur le même principe. Tels sont les méfaits du tabac, disait l’infirmière. Il n’y a pas que les addictions physiques par lesquelles nous nous nuisons sans conscience de le faire.

l’autre dans un état pitoyable et dégoûtant, cirrhotique. Voici les méfaits de l’alcool nous commentait la maîtresse. Pourquoi éviterions-nous de boire un coup si nous ne savons pas les dégâts que cela occasionne ? La conscience en amont permet d’éviter d’entrer dans l’addiction. Récemment j’ai vu une affiche avec deux poumons, conçue sur le même principe. Tels sont les méfaits du tabac, disait l’infirmière. Il n’y a pas que les addictions physiques par lesquelles nous nous nuisons sans conscience de le faire. Il nous faut donc retrouver l’empathie, développer la lucidité et la conscience ouverte. Ensuite aurons-nous réuni les conditions pour devenir vraiment compatissants ? Eh bien non ! Pour que notre compassion soit réelle, il faut qu’elle soit active, qu’elle se manifeste, ou alors c’est du théâtre. Et sa manifestation nous donnera encore des moyens de nous améliorer nous-mêmes.

Il nous faut donc retrouver l’empathie, développer la lucidité et la conscience ouverte. Ensuite aurons-nous réuni les conditions pour devenir vraiment compatissants ? Eh bien non ! Pour que notre compassion soit réelle, il faut qu’elle soit active, qu’elle se manifeste, ou alors c’est du théâtre. Et sa manifestation nous donnera encore des moyens de nous améliorer nous-mêmes.  d’autrui ? Commençons par acquérir un savoir médical. Nous voulons soulager l’inculture ? Commençons par nous cultiver. Apaiser les autres ? Attachons-nous à rencontrer notre propre paix. La compassion nous montre donc où est notre travail, qu’il soit interne, sur nos propres faiblesses, ou externe. Dans ce cadre, toutes les crises de la vie et celle que nous traversons ne fait pas exception, toutes les crises sont des opportunités de progrès. Mais on voit que si c’est ainsi que ça fonctionne, la compassion pose un nouveau problème. A savoir qu’il y faut de l’engagement, à commencer par accepter de nous modifier de l’intérieur…

d’autrui ? Commençons par acquérir un savoir médical. Nous voulons soulager l’inculture ? Commençons par nous cultiver. Apaiser les autres ? Attachons-nous à rencontrer notre propre paix. La compassion nous montre donc où est notre travail, qu’il soit interne, sur nos propres faiblesses, ou externe. Dans ce cadre, toutes les crises de la vie et celle que nous traversons ne fait pas exception, toutes les crises sont des opportunités de progrès. Mais on voit que si c’est ainsi que ça fonctionne, la compassion pose un nouveau problème. A savoir qu’il y faut de l’engagement, à commencer par accepter de nous modifier de l’intérieur…