Qu’est-ce que la pensée ?

Pour la suivre sur youtube, c’est ici : https://youtu.be/Yw3ON5o0ENs

Choisir de donner une conférence sur la pensée, c’est demander à la pensée de penser à elle-même, juge et partie. J’essayerai donc d’être vigilante, d’autant qu’au pays de Descartes, le sujet paraît particulièrement important. Il définit l’être. « Je pense donc je suis », c’est-à-dire aussi je ne pense pas, donc je ne suis pas. C’est radical. Partant de là, on s’attend à ce que cette question soit universelle et concerne tous les hommes. Or il n’en est rien. Quand nous avons demandé leur avis à certains indigènes, ça les a fait sourire. Manifestement, ils étaient moins penseurs que leurs questionneurs. Nous, nous en avons conclu longtemps qu’ils étaient moins humains. Et si nous interrogeons sur le sujet un petit enfant bien occidental, il nous fera des yeux ronds. Il est occupé à expérimenter la vie et il sait que penser à son goûter ne le nourrira pas, qu’il lui faut une vraie banane. Peut-être que c’est parce qu’il est encore trop petit pour bien penser, mais en attendant, il a déjà tout l’air d’être vivant. La question de la pensée comme validation de l’être mérite donc d’être reposée. Qu’est-ce que la pensée ? Doit-on dire la pensée, ou les pensées ? A quoi servent-elles ? En sommes-nous les maîtres ? Quelles sont ses limites ? Qu’est-ce que nous aurions d’autre à notre disposition ?

L’étymologie du mot pensée nous ramène au poids, puisque c’est le même mot qui a donné peser. Et peser, ça s’emploie aussi au sens figuré, pour peser le pour et le contre par exemple. Ainsi, penser est selon l’étymologie une activité raisonnable et utile à nos choix, une activité reliée à l’intelligence et au discernement. Son synonyme, comme le disent les dictionnaires, c’est réfléchir. Mais l’autre sens du mot poids, c’est ce qui est lourd. Et c’est vrai que nos pensées sont parfois pesantes. L’allégorie de Rodin a montré un penseur pensif et tourmenté. A quoi pense-t-il si pensivement ? Nul ne le sait… Il existe aussi des pensées qui même si elles nous pèsent, sont sans poids, sans réflexion non plus. Le dictionnaire dit que ce sont des opinions, nous en usons régulièrement. Qu’en pensez-vous ? Enfin, parfois nous décrétons que telle évolution des choses est simplement impensable, c’est-à-dire en termes plus clairs que nous pensons que nous n’en voulons pas. Ainsi donc nos pensées, disons aussi notre mental, revêtent une grande importance pour nos existences même. Il faut espérer qu’elles soient pertinentes.

Pour le savoir, il faudrait que nous les examinions, et comme nous le faisons rarement, la plupart du temps nous ne sommes même pas conscients que nous sommes en train de penser. Les dictionnaires ne nous guident pas car ils définissent la pensée par les synonymes que nous avons vus : réflexion, opinion, mais ils ne soufflent mot de sa nature. Comment expliquerons-nous donc à un enfant ce qu’elle est, pour qu’il la reconnaisse ? Eh bien, c’est ce qui parle dans notre tête, c’est ce qui chante. Et souvent, ça se transforme en paroles, ces sons articulés auxquels nous attribuons à peu près le même sens que notre entourage, grâce à quoi nous communiquons entre nous. Ajoutons l’écrit, qui est une autre expression de la pensée. Donc, et même un enfant pourrait s’y amuser, pour en savoir plus sur nos pensées, il suffit d’orienter notre attention vers les paroles sans son qui se forment dans notre cerveau.

Et là, que découvrons-nous ? que nous en avons plusieurs sortes, ne serait-ce que suivant le critère de leur intensité. Certaines s’expriment clairement, et d’autres moins distinctement, et encore en-dessous, il y a un brouhaha de pensées indistinctes et parfois inachevées. Nous sommes capables d’en superposer plusieurs strates en même temps, au point parfois d’en arriver à ne plus savoir à quoi nous pensons, nos pensées se poussant et parfois se contredisant les unes les autres. Et c’est ainsi que nous ouvrons la porte du frigo sans nous souvenir de ce que nous y cherchions, parce que le temps de quelques pas, nous avons commenté les infos, estimé que le ciel était bien gris et remarqué que nous avions encore mal au dos. Voilà pour les pensées identifiables, mais à y bien regarder, ces pensées ne s’étaient pas élevées dans le silence cristallin d’un mental au repos. Ne se murmurait-il pas aussi par-dessous un bavardage informe et non identifié ?

Alors finalement ça nous fait combien de pensées par jour ? Des chercheurs de la Queens’s university au Canada ont mené des études par imagerie cérébrale et ils ont répondu à cette question en repérant dans le cerveau des « vers de pensée ». Lorsqu’une pensée se forme, on aperçoit une sorte de ligne, le vers. Lorsqu’une autre apparaît, une autre ligne apparaît aussi, et les zones du cerveau concernées ne sont pas les mêmes selon les pensées. Eh bien, il s’avère que nous en produisons quotidiennement plus de 6000, soit pour une durée de 12 heures de veille près de neuf pensées par minute. On comprend qu’on ait besoin de les superposer !!

Revenons à notre question initiale : sur ce total, combien sont pertinentes et adaptées à notre activité ? Parfois c’est clair : aucune. C’était le cas de mon exemple devant les rayons du frigo. Et si nous faisons attention, nous découvrirons que ça nous arrive sans arrêt. Je viens de me prendre en flagrant délit. Le temps que j’écrive ce début de paragraphe, j’ai pensé à une de mes filles, décidé que j’avais soif et remarqué que je ne respirais plus tranquillement par le ventre tout en cherchant à exprimer clairement ce que je voulais dire. Bien sûr, j’ai dû réécrire trois fois la première phrase, et à la relecture, ce n’était pas la bonne. Osho conseillait à ses disciples de s’offrir un moment où ils noteraient toutes leurs pensées, au moins des bribes si le rythme était trop soutenu. Il assurait que la relecture de ce document leur fournirait une réelle motivation à contrôler leur esprit, tellement ils auraient honte du tissu d’inepties sans lien qu’ils auraient sous les yeux.

Le nombre de nos pensées n’en détermine pas la qualité, il semble même que ce soit le contraire. Comme dans le fouillis d’une chambre on ne trouve pas ce qu’on cherche, le fouillis des pensées nuirait à notre clarté d’esprit. En effet, les études de Rex Young, neuropsychologue américain, ont établi que certains cerveaux étaient très actifs, et d’autres beaucoup moins devant la même tâche à accomplir, tâche simple mais qui demandait de penser un peu. La surprise, c’est que les personnes dont l’activité cérébrale était réduite avaient été plus efficaces et rapides que celles dont l’activité avait été intense. Les zones du cerveau non plus n’étaient pas exactement concordantes. En un mot, il y avait des cerveaux intelligents et d’autres brouillons, et les plus intelligents étaient ceux qui travaillaient le moins.

L’imagerie médicale permet de progresser dans la compréhension des relations entre les pensées, le cerveau et l’intelligence. On sait depuis quelques siècles que globalement, plus le cerveau est gros, plus grande est l’intelligence. Le dauphin a une plus grosse masse cérébrale que la sardine par exemple. Oui, mais Néandertal avait un cerveau plus important que le nôtre ! Aurait-il été plus intelligent que nous ? D’une intelligence qui ne lui aurait pas permis de survivre à notre avènement d’homo sapiens ? En tout cas, il a su vivre 400 000 ans sur la terre sans l’abîmer. Nous, en dix fois moins de temps, soit 40 000 ans à la louche, nous l’avons saccagée au point de mettre en danger notre avenir et celui de tout le vivant.

Le volume du cerveau est donc certainement un élément de l’intelligence mais non déterminant, en tout cas non exclusif. Peut-être sa densité matérielle est-elle un critère ? Dans ce cas son poids nous le révélerait facilement : plus le cerveau serait lourd, plus son détenteur serait intelligent. Hélas, j’ai appris que le cerveau d’Einstein, médaillé comme le plus intelligent de nous tous, était plus léger que celui d’un homme moyen. Il pesait 1,230 kg, et le nôtre probablement 1,3 Kg. A noter que le cerveau d’Anatole France pesait à peine plus d’un kilo ! Alors ? existe-t-il une autre différence entre les cerveaux des gens dont les pensées sont pertinentes, voire géniales, et les nôtres ?

Eh bien oui. Nous devons cette découverte à l’indiscipline du médecin pathologiste Thomas Harvey, qui se permit de subtiliser le cerveau d’Einstein pour essayer de trouver la localisation de son génie. C’est lui qui découvrit qu’il était plus petit et plus léger que celui de la moyenne des gens… Il ne s’arrêta pas là, il le photographia avant de le découper en morceaux et de l’entasser dans du formol. On chassa Harvey de l’université, mais le fils d’Einstein se contenta de lui demander de ne jamais monnayer le cerveau paternel. Ainsi le médecin quitta-t-il son labo, tout en emportant discrètement chez lui le génial encéphale. Et il se tut. Ce n’est donc que 23 ans plus tard qu’un journaliste au flair admirable obtint un rendez-vous avec lui et découvrit le cerveau d’Einstein dans deux bocaux. D’après Québec Science, il avait été découpé en 240 morceaux mais j’ai du mal à le croire. Harvey dut se dessaisir alors de plusieurs éléments de son trésor pour les envoyer à des scientifiques dans le monde entier. Une femme parmi eux fit une découverte importante : ce cerveau comportait un nombre d’astrocytes ou cellules dites gliales nettement supérieur à la moyenne. Ces cellules n’avaient jamais vraiment intéressé les scientifiques parce que d’après ce que j’ai compris, elles ont plutôt un rôle d’agent d’entretien que de directeur général. Mais comme on sait, les concierges montent à tous les étages, et les cellules gliales occupent tout l’espace des neurones pour remplir leur fonction. Peut-être que cela a permis une meilleure communication des informations.

Ceci et d’autres expériences amènent à estimer qu’il est inutile de chercher un endroit particulier de nos hémisphères où se trouverait la source de nos pensées, voire de notre génie. D’autant qu’on a repéré aussi que beaucoup de nos pensées étaient liées à nos émotions, plus nettement visibles sous les capteurs que des pensées anodines et réparties dans des zones du cerveau reliées à ces émotions. Ajoutons que nous possédons tout un système de neurotransmetteurs qui répandent l’information partout et nous permettent d’utiliser toutes les diverses compétences localisées dans notre cerveau. C’est d’ailleurs un sujet particulièrement sensible de nos jours parce que notre mode de vie met à mal la santé de ces neurotransmetteurs. Tous les pesticides et autres modifications des ondes perturbent leur équilibre chimique et nous devenons moins intelligents. On accuse aussi beaucoup l’effet anesthésiant des écrans sur les jeunes cerveau, et ça ne risque pas de s’arranger puisque aujourd’hui, ils sont à la disposition des nourrissons et servent de baby-sitter entre deux tétées.

Comment savons-nous que nous devenons plus bêtes ? A cause de la vitesse de nos pensées. On a mesuré qu’elles allaient aujourd’hui plus lentement que celles de nos ancêtres, lors de premiers tests effectués en Grande Bretagne vers 1850. A peine plus lentement, certes, mais au bout de la journée et de 6000 pensées, ça finit par devenir une perte de temps sensible. L’autre critère de notre stagnation ou régression d’intelligence se mesure par nos résultats aux tests de QI. Ils stagent après 1o0 ans de progression dans tous les pays. Je ne veux fâcher personne, mais j’ai lu qu’en Grande Bretagne, ils ont même baissé. Tout le monde a entendu parler de ces questionnaires, on en a fait, ne serait-ce que pour s’amuser, quitte à en censurer soigneusement ensuite les résultats. Mais précisément, de quoi s’agit-il ?

Il s’agit de tester la pertinence et la rapidité de réponse d’une classe d’âge par rapport à cette classe d’âge. Nous devons l’existence de ces test à l’impulsion d’un Français, Alfred Binet, inventeur fécond à qui on doit aussi les premiers essais de psychométrie (tests variés d’autoévaluation, ancêtres des quizz) et de graphologie. Il inventa à la demande du ministère de l’instruction publique en 1904 des tests dits d’échelle métrique de l’intelligence pour repérer et aider les enfants en difficulté. Si l’enfant de 10 ans répond au test aussi bien qu’un enfant de 12 ans, il montrera que l’agilité de ses pensées a deux ans d’avance et il aura un QI de 120, ou dit autrement, 10 ans d’âge mais 12 ans d’âge mental. Inversement, s’il n’a que 80, il sera en reatard de deux ans sur ses congénères. Plus tard aux USA, on utilisa ces test pour se prémunir de la délinquance et du crime dans une visée eugéniste. C’est ainsi que les migrants y furent systématiquement soumis avant de pouvoir entrer en Amérique et qu’on renvoya de nombreuses victimes potentielles en Allemagne nazie par exemple.

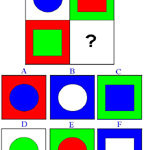

Classer les humains à partir de l’évaluation chiffrée de leurs pensées a depuis été grandement remis en question. En effet, cela sous-entend que la personne soumise au test ait les moyens culturels de répondre aux questions posées. Pour exemple, la question d’un QI aborigène rapporté par Daniel Tammet dans Embrasser le ciel immense paraît difficile aux non aborigènes : « Si le wallaby est un animal, qu’est-ce qu’une cigarette ? » Vous voulez que je vous la redise ? On a aussi remarqué qu’en s’entraînant à ce type de questions, on y répond de mieux en mieux, sans devenir plus intelligent à vue d’œil ! Enfin, ce qui paraît contestable n’est pas le test en lui-même mais notre façon de lui donner l’exclusivité. Comme si l’humain se résumait à sa pensée, dans une sorte de déclinaison du ‘je pense donc je suis’. Je crée donc je suis ? Non, ça n’existe pas. Je bricole, je compte, je connais mon corps donc je suis, non plus. J’ai la main verte et l’intelligence de la nature, je m’oriente et j’ai l’intelligence de l’espace, non plus. Les savants ont maintenant repéré huit formes d’intelligence que personne ne conteste et qui n’appartiennent pas exclusivement ou pas du tout à la pensée. Alors certes, c’est plus amusant de côtoyer des esprits vifs que des buses, mais pourquoi aller jusqu’à cette fascination ? Comment se fait-il que dans les tests d’embauche, le système scolaire, et chez la plupart des psychologues, la pensée et son QI tiennent un rôle quasi exclusif ?

On peut avancer deux raisons possibles. L’une a trait à la pensée et l’autre au penseur. Reconnaissons d’abord au sujet de notre pensée qu’elle ne fait pas que battre la campagne. Elle nous apporte plusieurs trésors que je résumerai rapidement tant ils nous sont familiers. Premièrement elle nous facilite la vie. Car nous sommes comme notre cerveau : moins on fait de travail pour un bon résultat, mieux nous nous portons. Nos pensées permettent l’organisation. Par exemple il vaut mieux établir efficacement à la liste des courses et les programmer au moment où nous avons quelque chose d’autre à faire dans le même coin. Sinon quoi ? Quand on n’a pas de tête il faut avoir des jambes et voilà, la journée est finie ! Ensuite, la pensée, quand elle est juste, permet d’éviter certaines erreurs coûteuses dans la vie. Elle est l’auxiliaire de la lucidité et de la sagesse. Même les évangiles qui ne s’occupent pourtant pas de ça d’habitude, le reconnaissent. « Qui de vous, dit Jésus en Luc, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi la terminer, de peur qu’après avoir posé les fondements, il ne puisse l’achever ? » Question toujours actuelle au moment d’engager un crédit, une nouvelle activité etc.

La pensée est aussi un merveilleux outil cognitif. Elle nous offre le plaisir d’apprendre à lire, à écrire, et l’anglais, l’informatique, le parapente ou la cuisson des œufs mollets. De plus, notre cerveau a la capacité de progresser par lui-même. Notre compréhension et notre esprit s’ouvrent. Et quoi encore ? Bien penser est agréable au penseur, mais pas à lui seulement. Nous en avons tous bénéficié. Sans les pensées, nous en serions encore à chercher l’eau froide au puits et nous nous promènerions au pas du cheval.

Quel est le point commun de toutes ces pensées ? La mémoire. C’est elle qui nous fait glisser de la pensée au penseur et explique notre fascination pour les QI. Car pour penser, il faut des mots, et à la naissance nous ne parlions pas. Nous avons donc dû les apprendre quand nous étions petits pour les utiliser jusqu’à maintenant, qu’on soit confus ou génial. En d’autres termes, dans leur principe même, toutes nos pensées sont une actualisation du passé, à commencer par le nôtre. Notre mémoire a soutenu notre acquisition des mots, puis notre pensée a soutenu notre mémoire et nous avons acquis une histoire personnelle, une identité. Qu’est-ce en effet qu’une identité ? Principalement un nom, un corps et une histoire. Nous aimons cela, ça nous donne le sentiment d’exister. Nous pensons donc nous sommes, oui. Ou plus précisément, nous pensons donc nous sommes quelqu’un. Sans la pensée, nous ne sommes plus cette personne, les malades d’Alzheimer en font l’expérience. Leur pensée se lézarde, leur identité aussi. Les autres ont l’impression de les perdre. Telle est je pense la deuxième raison de notre fascination exclusive pour la pensée : nous croyons Descartes.

Donc dès le matin, encore dans un demi-sommeil, alors que nous sommes encore universels et seulement conscients d’être vivants, nous rameutons nos souvenirs pour être quelqu’un. Nous reconnaissons au plus vite notre chambre comme telle, nous reprenons le fil de notre existence en nous souvenant de ce que nous avons fait la veille et du programme de la journée. Nous récupérons du même coup notre prochain anniversaire, le programme de nos vacances et peut-être notre cancer et notre divorce. Deux secondes après avoir quitté Morphée, nous avons enfilé notre identité plus serrée qu’un pijama. Nous sommes Alfred ou Cunégonde, localisés, datés, auto-fichés. Et si nous mettons la radio, nous chaussons plus vite que nos pantoufles nos opinions politiques, religieuses, sociales ou climatiques par réaction émotionnelle à ce que nous écoutons, selon que nous sommes plutôt bien-‘pensants’ ou libres-‘penseurs’. Pas besoin de téléphone portable ni de google map, notre égo nous rassure : Vous êtes cela, vous êtes ici. Ainsi alourdis, nous allons boire notre café. Le nôtre dans notre bol à nous, que nous a légué notre grand-mère. Et la machine est lancée. Toute la journée, nous alimenterons l’idée de notre moi par des pensées auto-centrées.

Nous ne nous rendons pas compte que cette identité n’a aucune fraîcheur, qu’elle est la continuité d’un passé qui nous colle et nous décale et que nous infligeons ce passé à tout ce qui nous entoure et même à nous. Bien sûr, ce n’est pas toujours négatif. Se rappeler que tel trajet est momentanément impossible pour cause de travaux, c’est utile. Mais se souvenir avec rancune qu’un jour notre belle-mère a été fort désagréable, c’est moins utile. Peut-être même que c’est carrément idiot. Car ce jugement alimenté par une pensée qui bégaye nous empêche de voir ce qui a changé dans l’évolution du temps, ce qui est maintenant, en l’occurrence le présent de notre belle-mère. Comme un miroir entre nous et l’autre, cela nous renvoie à nous seulement, et à notre rancune. Notre vision est faussée et non objective. Nous ne voyons que notre opinion et cette opinion vient du passé. En somme nous vivons comme dans un musée, dans l’illusion fournie par ces glaces déformantes si amusantes quand on ne reste pas collés dessus.

Ce processus est général. La fiche signalétique fournie par notre bio-ordinateur dès que quelque chose arrive à nos sens est souvent très utile, mais elle est aussi très enfermante. Nous nous trouvons désormais dans un réseau de pensées qui nous met en tension car notre moi unique ne fait pas le poids devant la masse des autres moi et des objets séparés de nous et potentiellement hostiles. D’autant qu’on l’a vu, nos informations risquent d’être obsolètes.

Cette tension s’exerce aussi envers nous. Il n’y a qu’à voir comment nous nous comportons envers nous-mêmes : comme si nous étions plusieurs, l’un entretenant des pensées négatives – et répétitives, sur l’autre. Tu n’y arriveras pas, ceci n’est pas fait pour toi, tu es vraiment nulle ma pauvre fille (ou mon pauvre garçon) tu as encore fait ceci ou cela etc. Dénigrement alimenté remarquons-le par la mémoire et le passé. Certes, cette division interne semble répondre à notre physiologie. Nous avons deux cerveaux, donc une approche duelle des choses. S’il y a le jour, il y a la nuit. Si nous avons raison, il existe des raisons pour que nous ayons tort etc. La réussite n’est que l’autre face de l’échec. Ces pensées négatives prennent plus ou moins le dessus sur nous selon notre degré d’obéissance à ces voix intérieures. Les Tibétains nomment paresse notre consentement à cette dictature qui nous enferme dans l’inhibition et la négativité et qui finit par nous dispenser d’essayer d’en sortir. Il vaudrait mieux prendre le contrôle de notre esprit.

Supposons que le jeu nous intéresse. Immédiatement, nous tombons sur une expérience universelle : nous n’avons pas la main sur notre cerveau, si j’ose dire. Impossible de nous faire taire. Les souvenirs dorés de Saint François d’Assise rapportent une anecdote à ce sujet. François faisait route avec un jeune moine. Chemin faisant, ils parlèrent de la prière et du silence. Saint François avoua qu’il lui arrivait de ne pas trouver facilement le silence intérieur.

– Comment, s’exclama l’autre. C’est pourtant facile ! Que me donneras-tu si je reste le temps que je veux sans penser ?

François ayant déjà tout donné proposa son âne. Aussitôt, le moine se mit en position au bord de la route et ferma les yeux. Dix secondes après, il demandait : « L’âne, c’est avec ou sans la selle ? »

L’exercice du silence est encore plus difficile quand nous avons créé une habitude, quand nous nous sommes laissés entraîner dans la durée vers la même pensée, ce qui culmine en cas d’obsession ou de névrose. Les amoureux connaissent aussi cette orientation de l’esprit dont ils ne souffrent pas. Du moins tant qu’ils sont amoureux tous les deux. En cas de rupture, le moment est d’autant plus douloureux que l’orientation générale des pensées crée comme un appel à de nouvelles pensées du même ordre, ici des autoroutes neuronales vers l’objet de notre amour désormais perdu. Notre souffrance, c’est notre impuissance devant notre mémoire.

Que découvrons-nous encore en cherchant à contrôler notre esprit ? Que non seulement nous pensons sans le vouloir, mais que nous cédons à nos pensées. Dilgo Khyentse en donne dans Le trésor du cœur un exemple concret. Nous avons décidé de méditer et d’observer nos pensées , et c’est jour de marché. Soudain nous nous en souvenons, et nous nous retrouvons bientôt le cabas à la main, loin de notre décision initiale. La pensée nous a menés par le bout du nez, ce qui me rappelle une vieille chanson d’Hugues Aufray : « Je ne suis plus maître chez moi, c’est mon chien qui fait la loi .» Nous avons tous probablement fait l’expérience de penser à un carré de chocolat, et…

A contrario, il nous apparaît que nous oublions régulièrement ce dont nous aurions voulu nous souvenir. Nous ne maîtrisons pas davantage la venue de nos pensées volontaires que leur cessation. Cela va des tables de multiplication, dont certains gardent des souvenirs amers, aux rendez-vous importants ou à la tâche urgente.

Quelles sont les conséquences de ces défaillances dans le contrôle de notre esprit ? Énormes ! Défaillances dans le contrôle de notre mental, défaillance dans la maîtrise de notre caractère, dans le cours de notre existence. Saint Paul lui-même confessait qu’il faisait tout ce qu’il ne voulait pas et qu’il ne faisait pas tout ce qu’il voulait. En d’autres termes, il se reconnaissait encore impuissant au contrôle de sa pensée. C’est facile de le mesurer quand nous prenons conscience des pensées qui nous entraînent à une action, puisque chaque action a forcément des répercussions sur la suite de la journée. La pensée des flageolets me traverse, je mange des flageolets, et… bref ! D’ailleurs, si nous réfléchissons à quelque événement important de notre vie, nous verrons sûrement qu’il a commencé avec une petite chose. Il en est de même pour nos pensées récurrentes, qui finissent par nous former le caractère. Par exemple, l’habitude de voir les choses du bon côté nous maintient dans la bonne humeur et l’optimisme même s’il arrive une difficulté. L’habitude inverse agit aussi. Nos pensées façonnent notre personnalité. Ce que nous sommes aujourd’hui est finalement le résultat de nos pensées et de nos actes d’hier. Prenons un exemple hyper simple. Comment sommes-nous vêtus là maintenant ?

Dès lors, observer le fonctionnement de notre pensée et comprendre ce qu’elle est devient bien autre chose qu’un plaisir intellectuel. C’est une porte vers la liberté. Poussons donc plus loin. Quand on observe nos pensées, on voit qu’elles apparaissent dans notre champ mental et disparaissent. Lorsqu’on souffre d’une obsession, ne dit-on pas que la pensée importune revient sans cesse ? Si elle revient c’est qu’elle était partie ! Ce n’est donc pas elle précisément qui revient mais une autre du même acabit. A plus forte raison toutes nos pensées ne sont que de passage, même les pensées joyeuses, même les pensées intelligentes, même les pensées géniales. C’est d’ailleurs la base de la pédagogie : il faut toujours répéter car la pensée s’évade éphémère…

Ce qu’il y a, c’est qu’elles forment un flux quasi constant, du moins quand nous sommes éveillés, et que ça finit par nous donner l’impression d’être la somme de nos pensées. Quand on fait tourner un brandon dans la nuit, le simple point de braise donne l’impression d’un cercle complet. Mais c’est une illusion d’optique : la vie se passe de notre mental. Ce que nous pensons de nous ou des autres ne nous renseigne que sur une chose : sur ce que nous en pensons. Un grand nombre d’auteurs célèbres ont par exemple commencé par être refusés par des maisons d’édition mal avisées et inversement, certains êtres sensibles ont perçu dans les autres des merveilles qu’ils s’ignoraient. C’est même un métier aujourd’hui : découvreur de talents. Nos pensées courant donc le risque d’être fausses, il est imprudent de leur confier le sens et la preuve de notre existence. De plus, comme elles sont fugaces et incontrôlables, est-il raisonnable de nous identifier à cela, qui apparaît et disparaît si aléatoirement ?

Il nous reste à faire un pas de plus, comme nous l’enseignent les méditants du monde entier. Y a-t-il un moyen de nous décoller de la pensée comme on décolle un moustique d’un pare-brise ? Y a-t-il quelque chose derrière les pensées ? Ou en deçà ? Ou entre elles? Les sages nous disent que si nous pouvons observer nos pensées, c’est que nous ne sommes pas cela. L’œil ne voit pas l’œil. C’est ce mouvement de recul devant nos pensées qui nous en décolle un peu et nous commençons à regarder notre cerveau comme le lieu d’expression de nos pensées sans affirmer qu’elles représentent notre identité. Ce n’est pas parce que je m’estime faible par exemple que je le suis en réalité. Et qu’est-ce donc qui regarde les pensées passer, comme sur un pont d’autoroute, le promeneur désœuvré s’amuse au flot des vacanciers ? C’est ce qui s’en rend compte, ou ce qu’on appelle la conscience. Et ce qui prend conscience de la conscience qu’est-ce donc ? Ce qu’on appelle l’observateur, le témoin.

Il paraît tellement naturel d’avoir conscience de ce que nous vivons que nous ne cherchons pas à en savoir plus et que nous n’avons jamais observé le phénomène. Je me suis amusée à poser la question à l’un de mes petits fils de quatre ans. « Comment sais-tu que tes yeux voient ? » Ça l’a plongé dans la perplexité et finalement il m’a répondu : « Parce que. » Comme les petits enfants, nous sommes ignorants de la conscience. Pourtant elle couvre tous les domaines de notre existence dès que nos yeux sont ouverts : manger, prendre le train, faire le ménage, vivre en somme. Et nos émotions sont aussi dans son sein, même s’il faut un peu plus d’attention pour repérer leur traversée et nous en décoller : moments de joie ou d’affliction etc. L’œil ne voit pas l’œil, et ce qui voit l’émotion n’est pas l’émotion. Pourtant, c’est nous quand même. Il en est de même pour nos pensées. Dans l’espace de la conscience, les bouddhistes décrivent les pensées comme des objets subtils, nuages qui dansent un instant dans le ciel entre deux néants.

Toute la difficulté pour les penseurs que nous sommes est que cet espace ne peut pas être pensé. Étant à la source de nos pensées, il est avant elles : c’est en lui qu’elles s’élèvent et disparaissent et c’est tout à fait différent. Il est infini et nos pensées sont finies, il est vide et nos pensées sont comparables à des objets. Il est silencieux et nos pensées sont bruyantes. Nos pensées se relient à nos histoires et nos émotions transitoires, et cet espace est invariable. Invariable c’est le mot employé par le bouddhisme mais on pourrait sans doute dire aussi invariablement paisible car il ne s’agit pas d’une indifférence invariable ! Il n’est pas impacté par nos malheurs ni réjoui par nos bonheurs. Il est pur accueil de tout cela, et en même temps il en est la base et la condition. Par exemple, à quoi nous servirait une pensée inconsciente d’elle-même ? Quand on rêve et qu’on a les yeux ouverts, on n’a pas la conscience d’avoir les yeux ouverts. Cela ne nous sert à rien de plus d’avoir les yeux ouverts que s’ils étaient fermés.

Donc indéniablement puisque nous savons que nous voyons, que nous respirons etc, nous sommes conscients sans effort et par nature. Si nous allons plus avant dans cette pensée, un vertige pourrait bien nous prendre. Car cette conscience étant vaste et sans objet qui la constitue, du coup, elle ne peut être morcelée. On ne peut diviser que ce qui a de la matière. Je peux couper le gâteau, mais s’il n’y a pas de gâteau, il n’y a rien à couper. Nous sommes donc dans un espace de conscience inconcevable par l’esprit, plus grand que l’univers, ou selon les dernières hypothèses des scientigiques actuellement, plus grand que les multivers. Si cet espace est indécoupable, de ce fait il est Un, puisque pour prendre n’importe quel exemple, c’est la découpe qui fait d’un morceau de tissu deux morceaux. Et donc si nous, nous sommes pourvus de conscience, c’est forcément la même que la Conscience de la source, la conscience universelle, impossible à morceler.

Ce n’est pourtant pas notre expérience, et on se demande pourquoi ! Car si notre nature est conscience, il ne devrait pas y avoir de condition pour toucher cette dimension. Ça devrait être même indépendant de notre valeur morale, qui n’est qu’un jugement, une pensée de plus à notre égard. Nous devrions tous nous trouver à la fois dans le corps, les émotions et les pensées, et dans la félicité de cette immensité, lumière, amour et créativité, puisque nous sommes les deux. Pourtant, nous nous traînons dans nos limitations, nos divisions et aujourd’hui, avec cette guerre en Europe, nous nous infligeons une nouvelle preuve des torsions de nos pensées quand elles sont déconnectées de leur base sans forme. A cause d’elles, nous nous mettons à produire mort et division, nous bafouons la vie, nous piétinons l’amour. Et quand nous cherchons l’immortalité, au lieu de la voir en nous, gratuite et à notre disposition puisque c’est nous, nous la conquérons à grands coups de transhumanisme et d’auto-robotisation. Car nous avons constaté que tout, absolument tout ce que nous voyons est apparu et va mourir et nous ignorons qu’on peut vivre sans fin dans ce que Bouddha appelle le non-né et que la bible appelle Je Suis.

J’ai dit qu’il ne devrait pas y avoir de condition, mais en fait, c’est inexact : il y en a une. L’unique condition est de faire attention d’une attention profonde à ce qui nous entoure et à nous, ne serait-ce qu’à notre corps. Être dans nos pensées ne nous empêche pas de nous cogner, nous en avons fait l’expérience, l’attention nous rapproche de la conscience. Et si nous méditons avec attention, on remarque qu’il y a des instants sans pensées. Quand nous arrivons à un temps entre deux pensées, que rencontrons-nous ? Certainement pas notre décès, ce qui suffit à prouver l’erreur de Descartes. Si nous nous intéressons à cet espace, l’aventure commence.

En effet, la méditation nous apprend que ce silence n’est pas du rien, mais l’espace de la conscience. Et nous, comme nous avons appris dans la vie à avoir conscience de quelque chose, lorsqu’il n’y a rien à quoi accrocher la conscience, pas même une pensée, nous passons à côté du gros lot. Car notre conscience habituelle est bridée, elle reste relative aux choses et la pensée la masque, alors que la conscience universelle est absolue, c’est-à-dire seule, c’est-à-dire une. On l’appelle le Soi, ou Je Suis, ou le grand Esprit, ou Dieu ou la Source, ou encore la Conscience. Source de vie, elle est la source aussi de toutes qualités qui se manifestent dans la matière et que les taoïstes disent inscrites dans nos organes.

Peut-être est-ce ce que Platon nomme « idée ». « Il faut convenir qu’il existe premièrement ce qui reste identique à soi-même en tant qu’idée, qui ne naît ni ne meurt, ni ne reçoit rien venu d’ailleurs, ni non plus ne se rend nulle part » dit-il dans le Timée. Il oppose ce monde invariable des idées au monde sensible fluctuant. Quand Socrate dans le Phédon invite ses interlocuteurs à définir la beauté, il attend d’eux qu’ils s’éloignent de la chose périssable et mouvante du monde sensible pour aller vers ce qui est abstrait et sans fluctuation. Ce sont les attributs éternellement beaux de l’archétype qui conféreront à la chose sa beauté, qui n’en possède pas par elle-même, vu qu’elle va changer et disparaître.

Alors, que devient la pensée dans la conscience universelle ? D’abord elle doit se taire pour permettre le changement de focus. Mais ensuite, elle découvre qu’elle appartient aussi à cette immensité et ce contact la guérit, la redresse quand elle est tordue et nuisible. Cela la repose, ou plutôt repose notre mental et notre égo pensant, car notre tension devant la séparation est pulvérisée, ainsi que la tension de la limitation personnelle, la tension de la mort inéluctable. Nous prenons conscience que notre véritable nature, selon l’expression bouddhiste, n’est pas du domaine de la pensée mais une évidence de vie et de joie éternelle que rien ne peut nous enlever puisque c’est nous. De plus, à mesure que nous nous habituons à ce degré d’intelligence, nous gagnons en lucidité, nous repérons plus vite ce qui dysfonctionne dans nos pensées et nous parvenons de mieux en mieux à les contenir ou les transformer. Nos capacités à nous relier à demeurer dans cette relation vont nous permettre de rapprocher le monde que nous vivons de la perfection de l’énergie spirituelle. De même, quand on cherche et qu’on reste tuné à une chaîne à la radio, elle arrive dans notre cuisine.

Alors nous commençons à maîtriser notre esprit et utiliser la pensée pour ce qu’elle est : une excellente bio-application ou, dit plus simplement, un bon outil. Or tout le monde sait que quand le tableau est accroché, on ne laisse pas le marteau au milieu du salon. Quand nous avons fini de nous servir de la pensée, mettons-la en repos, gardons pour notre plaisir toute l’énergie qu’elle ne dépense plus et détendons-nous tels que nous sommes, à l’abri dans la clarté de la Conscience qui nous inclut dans notre chair. Permettons enfin à notre corps de se vêtir de lumière dedans dehors, comme l’ont fait ceux qui se sont libérés du joug du mental et soyons heureux.

définition. La raison, vous voyez, celle que Kant a traitée dans sa Critique de la raison pure. Cette capacité d’établir une pensée logique qu’on nomme raisonnement. Un raisonnement logique est partageable par tout autre esprit logique, d’où qu’il vienne sur la terre et quel que soit son état social. C’est le postulat de toutes les éducations et les écoles que la pensée logique est partageable et qu’en plus, elle peut s’acquérir ou se développer. La raison s’éduque, nous pouvons tous accéder à un esprit « rationnel », « raisonnable » qui permette aux humains d’avoir une base commune, neutre et objective loin des passions et des particularités individuelles. Cette neutralité et le caractère indiscutable du raisonnement lorsqu’il est rigoureux, culmine dans la démonstration. On le voit particulièrement dans les sciences et les mathématiques. Avec un grand R, la raison est donc l’antidote de la superstition, des croyances obscures et moyenâgeuses, elle est du côté de la lumière, sa victoire a mérité un siècle : le siècle des lumières. Nous ne savons pas encore s’il faut avoir raison, mais selon les dictionnaires, il est clair qu’il est bon d’avoir de la raison… sans devenir raisonneur pour autant !

définition. La raison, vous voyez, celle que Kant a traitée dans sa Critique de la raison pure. Cette capacité d’établir une pensée logique qu’on nomme raisonnement. Un raisonnement logique est partageable par tout autre esprit logique, d’où qu’il vienne sur la terre et quel que soit son état social. C’est le postulat de toutes les éducations et les écoles que la pensée logique est partageable et qu’en plus, elle peut s’acquérir ou se développer. La raison s’éduque, nous pouvons tous accéder à un esprit « rationnel », « raisonnable » qui permette aux humains d’avoir une base commune, neutre et objective loin des passions et des particularités individuelles. Cette neutralité et le caractère indiscutable du raisonnement lorsqu’il est rigoureux, culmine dans la démonstration. On le voit particulièrement dans les sciences et les mathématiques. Avec un grand R, la raison est donc l’antidote de la superstition, des croyances obscures et moyenâgeuses, elle est du côté de la lumière, sa victoire a mérité un siècle : le siècle des lumières. Nous ne savons pas encore s’il faut avoir raison, mais selon les dictionnaires, il est clair qu’il est bon d’avoir de la raison… sans devenir raisonneur pour autant ! mouvement vers le bas, comme dans descendre, déchoir, puis aussi l’annulation, comme dans détruire (avec mouvement vers le bas) ou dératiser. Par ce préfixe, la langue nous indique que perdre la raison, c’est une chute. On sombre dans la déraison, on fait des choses déraisonnables. En un mot, l’antonyme de raison, c’est la folie.

mouvement vers le bas, comme dans descendre, déchoir, puis aussi l’annulation, comme dans détruire (avec mouvement vers le bas) ou dératiser. Par ce préfixe, la langue nous indique que perdre la raison, c’est une chute. On sombre dans la déraison, on fait des choses déraisonnables. En un mot, l’antonyme de raison, c’est la folie.  propres yeux une importance centrale et essentielle qui nous enfle d’un peu de vanité, tout en nous remplissant d’une certaine crainte devant le nombre des autres ‘moi’ sur la terre. Cela nous amène donc à chercher à avoir raison devant nous-mêmes, et devant les autres, un peu comme une justification à notre présence sur la terre et une protection.

propres yeux une importance centrale et essentielle qui nous enfle d’un peu de vanité, tout en nous remplissant d’une certaine crainte devant le nombre des autres ‘moi’ sur la terre. Cela nous amène donc à chercher à avoir raison devant nous-mêmes, et devant les autres, un peu comme une justification à notre présence sur la terre et une protection.

de communistes militants refusa d’admettre l’invasion soviétique de la Tchécoslovaquie car cet acte ne pouvait concorder avec ce qu’ils rêvaient d’un communisme généreux. Ils avaient fait de cette idéologie l’axe de leur vie et de leur foi. D’un seul coup tout se serait écroulé, le communisme aurait cessé d’avoir raison et eux avec. Ce fut un déchirement et une sorte de perte d’identité pour certains d’entre eux que de devoir admettre les faits. Par rapport à notre sujet, on ne sait toujours pas s’il faut avoir raison d’une façon générale, mais individuellement si, nous remarquons que cela nous est nécessaire. Oui, il faut. Il faut puisque nous ne pensons pas qu’avoir raison ne relève au départ que de notre mental, comme une posture qu’il prendrait. Et nous oublions que ce mental n’est qu’un élément de notre personnalité, et qu’il est ajustable. Non, sil s’agit de notre identité même. Une grande partie de la rééducation tentée par la communication non violente, dite CNV, est de ménager l’autre dans son égo, son besoin de survie et sa certitude d’avoir raison. On n’accuse pas l’autre d’avoir tort, on part de son propre ressenti. Pour donner une chance à l’autre admettre son erreur éventuelle, il faut d’abord qu’il se sente en sécurité. Et dans la mesure où il est identifié à ses opinions et ses pensées, il faut l’assurer d’abord que nous n’avons pas l’intention de les ébranler, et que le problème ne vient pas de lui mais de nous.

de communistes militants refusa d’admettre l’invasion soviétique de la Tchécoslovaquie car cet acte ne pouvait concorder avec ce qu’ils rêvaient d’un communisme généreux. Ils avaient fait de cette idéologie l’axe de leur vie et de leur foi. D’un seul coup tout se serait écroulé, le communisme aurait cessé d’avoir raison et eux avec. Ce fut un déchirement et une sorte de perte d’identité pour certains d’entre eux que de devoir admettre les faits. Par rapport à notre sujet, on ne sait toujours pas s’il faut avoir raison d’une façon générale, mais individuellement si, nous remarquons que cela nous est nécessaire. Oui, il faut. Il faut puisque nous ne pensons pas qu’avoir raison ne relève au départ que de notre mental, comme une posture qu’il prendrait. Et nous oublions que ce mental n’est qu’un élément de notre personnalité, et qu’il est ajustable. Non, sil s’agit de notre identité même. Une grande partie de la rééducation tentée par la communication non violente, dite CNV, est de ménager l’autre dans son égo, son besoin de survie et sa certitude d’avoir raison. On n’accuse pas l’autre d’avoir tort, on part de son propre ressenti. Pour donner une chance à l’autre admettre son erreur éventuelle, il faut d’abord qu’il se sente en sécurité. Et dans la mesure où il est identifié à ses opinions et ses pensées, il faut l’assurer d’abord que nous n’avons pas l’intention de les ébranler, et que le problème ne vient pas de lui mais de nous.  Vieja aux Canaries depuis des siècles, est-ce une raison de vouloir reconstruire notre maison à l’endroit même où est passé la lave du volcan quand il s’est réveillé ? Ou encore, nous avons eu raison d’embaucher à telle date avec tel employeur dans tel endroit, mais est-ce une raison pour y rester après toutes ces années alors que de nombreuses modifications ont eu lieu ? La vie peut nous en montrer de grandes : notre patron a eu un AVC et son remplaçant nous malmène, et des petites : la place où nous nous garions gratuitement tout près du bureau est désormais occupée par un olibrius. Les voyons-nous seulement, ces modifications ? et si nous les voyons en faisons-nous un sujet de réflexion ? Ou la conviction d’avoir raison nous a-t-elle fermé les yeux et les oreilles ? Si nous restons attachés à un équilibre qui s’est modifié, il est possible que nous commencions à avoir tort. Autrement dit, nous avons tort au moins de croire au bien fondé de notre obstination, nous avons tort de croire avoir raison. Nous voilà en porte-à-faux. Cramponnés au passé, sourds et aveugles à ce qui arrive ensuite, nous perdons toute lucidité et toute capacité non seulement d’avoir raison pour nous-mêmes mais aussi d’avoir de la raison. Avoir eu raison n’est pas une garantie éternelle.

Vieja aux Canaries depuis des siècles, est-ce une raison de vouloir reconstruire notre maison à l’endroit même où est passé la lave du volcan quand il s’est réveillé ? Ou encore, nous avons eu raison d’embaucher à telle date avec tel employeur dans tel endroit, mais est-ce une raison pour y rester après toutes ces années alors que de nombreuses modifications ont eu lieu ? La vie peut nous en montrer de grandes : notre patron a eu un AVC et son remplaçant nous malmène, et des petites : la place où nous nous garions gratuitement tout près du bureau est désormais occupée par un olibrius. Les voyons-nous seulement, ces modifications ? et si nous les voyons en faisons-nous un sujet de réflexion ? Ou la conviction d’avoir raison nous a-t-elle fermé les yeux et les oreilles ? Si nous restons attachés à un équilibre qui s’est modifié, il est possible que nous commencions à avoir tort. Autrement dit, nous avons tort au moins de croire au bien fondé de notre obstination, nous avons tort de croire avoir raison. Nous voilà en porte-à-faux. Cramponnés au passé, sourds et aveugles à ce qui arrive ensuite, nous perdons toute lucidité et toute capacité non seulement d’avoir raison pour nous-mêmes mais aussi d’avoir de la raison. Avoir eu raison n’est pas une garantie éternelle.  tout seul. « On a toujours tort d’essayer d’avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu’ils n’ont pas tort. » disait Raymond Devos. Le nombre de savants

tout seul. « On a toujours tort d’essayer d’avoir raison devant des gens qui ont toutes les bonnes raisons de croire qu’ils n’ont pas tort. » disait Raymond Devos. Le nombre de savants

une autre question comme dans cette blague jésuite que j’affectionne. « Mon père, est-il vrai que quand vous ne voulez pas répondre, vous posez une autre question à la place ? – Ah bon ? Qui est-ce qui vous a dit ça ? » Généralisez abusivement surtout et falsifiez les propos de l’autre en les reprenant tendancieusement ou seulement en partie. N’oubliez pas que Talleyrand se vantait de mener à la guillotine n’importe qui à partir d’un écrit, rien qu’en le caviardant (c’est à dire en lui par soustraction de certains mots ou plus). Déformez ses idées en utilisant un vocabulaire à connotation négative, par exemple, ne parlez pas d’opposants au vaccin ou au pass sanitaire, mais de complotistes.

une autre question comme dans cette blague jésuite que j’affectionne. « Mon père, est-il vrai que quand vous ne voulez pas répondre, vous posez une autre question à la place ? – Ah bon ? Qui est-ce qui vous a dit ça ? » Généralisez abusivement surtout et falsifiez les propos de l’autre en les reprenant tendancieusement ou seulement en partie. N’oubliez pas que Talleyrand se vantait de mener à la guillotine n’importe qui à partir d’un écrit, rien qu’en le caviardant (c’est à dire en lui par soustraction de certains mots ou plus). Déformez ses idées en utilisant un vocabulaire à connotation négative, par exemple, ne parlez pas d’opposants au vaccin ou au pass sanitaire, mais de complotistes.

contraints nous aussi d’avoir raison le plus souvent possible, ne serait-ce que pour nos descendants.C’est ainsi qu’avoir raison sur (et contre) les autres devient même une forme d’altruisme envers les nôtres ! C’est ça, l’univers impitoyable du tri sélectif. Nous intériorisons la crainte de ne pas être au top et les autres sont tous des ennemis potentiels, surtout s’ils sont meilleurs que nous. N’est-ce pas un étrange moyen de progresser ? De progresser ensemble ? Est-ce un gage d’harmonie ? S’il faut se débrouiller pour être au-dessus du panier, les manipulations génétiques ou robotiques ouvrent techniquement des moyens chaque jour plus aboutis. Bien sûr, ceux qui sont restés au fond du panier sont en position d’asphyxie, mais ne serait-ce pas ju

contraints nous aussi d’avoir raison le plus souvent possible, ne serait-ce que pour nos descendants.C’est ainsi qu’avoir raison sur (et contre) les autres devient même une forme d’altruisme envers les nôtres ! C’est ça, l’univers impitoyable du tri sélectif. Nous intériorisons la crainte de ne pas être au top et les autres sont tous des ennemis potentiels, surtout s’ils sont meilleurs que nous. N’est-ce pas un étrange moyen de progresser ? De progresser ensemble ? Est-ce un gage d’harmonie ? S’il faut se débrouiller pour être au-dessus du panier, les manipulations génétiques ou robotiques ouvrent techniquement des moyens chaque jour plus aboutis. Bien sûr, ceux qui sont restés au fond du panier sont en position d’asphyxie, mais ne serait-ce pas ju

Voici un exemple de limitation psychologique : Il y a 2600 ans, Xerxès roi de Perse alla à Delphes demander quelle serait l’issue d’une guerre qu’il voulait engager contre Athènes. Il lui fut répondu que s’il partait en guerre, un grand empire serait détruit. Xerxès se frotta les mains et pensa aussitôt qu’il s’agissait d’Athènes. Pourtant, un peu de jugeote l’aurait persuadé qu’en fait de grand empire, il ne pouvait s’agir que du sien, Athènes appartenant à une confédération. Il fit donc installer sur une falaise au bord du détroit de Salamine un trône et quelques musiciens pour assister à sa victoire complète, et fut le spectateur impuissant de son désastre. Enfermées dans ce détroit, ses trirèmes s’éventrèrent les unes les autres. Il avait cru avoir raison parce qu’il avait été incapable d’écouter vraiment ce qui lui avait été annoncé et de penser autrement qu’avec sa psychologie autocentrée.

Voici un exemple de limitation psychologique : Il y a 2600 ans, Xerxès roi de Perse alla à Delphes demander quelle serait l’issue d’une guerre qu’il voulait engager contre Athènes. Il lui fut répondu que s’il partait en guerre, un grand empire serait détruit. Xerxès se frotta les mains et pensa aussitôt qu’il s’agissait d’Athènes. Pourtant, un peu de jugeote l’aurait persuadé qu’en fait de grand empire, il ne pouvait s’agir que du sien, Athènes appartenant à une confédération. Il fit donc installer sur une falaise au bord du détroit de Salamine un trône et quelques musiciens pour assister à sa victoire complète, et fut le spectateur impuissant de son désastre. Enfermées dans ce détroit, ses trirèmes s’éventrèrent les unes les autres. Il avait cru avoir raison parce qu’il avait été incapable d’écouter vraiment ce qui lui avait été annoncé et de penser autrement qu’avec sa psychologie autocentrée.

globale qui possède toutes les informations de l’espace et du temps, il est évident que des solutions vont se présenter, auxquelles nous n’aurions jamais pensé.

globale qui possède toutes les informations de l’espace et du temps, il est évident que des solutions vont se présenter, auxquelles nous n’aurions jamais pensé.