T’as pas honte?

Nous avons presque tous été interpellés au moins une fois dans notre vie par la question : « T’as pas honte ? » Vous en souvenez-vous ? Vos parents, votre professeur, le juge des Assises, fixaient sur vous un regard étroit et sévère. D’ailleurs c’était une fausse question. J’en connais très peu qui ont répondu : « Non » l’air bravache et le coeur même pas battant. Notre réponse a été l’acquiescement ou le silence, un silence honteux. Mais qu’est-ce donc que cette honte ? Poser cette question ne résout pas la question, au contraire, elle en amène de nombreuses autres. De quoi avons-nous honte ? En quoi se différencie-t-elle des autres sentiments ? A quoi, et à qui sert-elle ? Est-elle utile ? Que produit-elle ? Comment se traduit-elle dans notre corps, dans nos émotions et notre façon de nous comporter ? Quelles en sont les conséquences sociales ? Et les conséquences spirituelles ? Avons-nous mis en place des stratégies pour nous en débarrasser? Avec quel succès ? Que proposent les sciences de la psychologie et les traditions ? Par quoi la remplacer ? Et d’abord, avons-nous seulement conscience que la honte agit dans notre vie? Pour le savoir, commençons par mieux cerner ce qu’elle est.

Le mot honte a de la famille, mais pas grande. Il y a bien l’adjectif honteux et son contraire : éhonté, qui dénonce ce qui aurait dû rester dans le cadre de la honte et qui en est sorti (é -, ex- : hors de). Et puis les adverbes honteusement et éhontément. Et c’est tout. Ah si, on trouve encore le verbe honnir qu’on ne connait plus que dans la formule : « Honni soit qui mal y pense », c’est à dire honte a celui qui a de mauvaises pensées, principalement honte aux procès d’intention. Les dictionnaires expl iquent le mot honte par une kyrielle de synonymes : déshonneur, opprobre, ignominie, flétrissure, humiliation, affront, avanie et donnent même l’ancien mot vergogne, qu’on ne connait plus que quand elle est absente, dans l’expression « sans vergogne ». Je vous en passe ! Quant aux expressions, elles sont très fortes : on croit mourir de honte, on est couvert de honte, au mieux, on la boit toute entière… D’ailleurs, il arrive fréquemment qu’on n’ose pas dire « Je » quand on l’éprouve. On préfère l’impersonnel « C’est la honte. » Tout cela situe clairement la honte dans le camp de ce qu’on n’aimerait pas vivre, d’autant plus que la honte semble avaler le honteux. Il ne reste de lui que cela, la honte : ne dit-on pas qu’une personne est la honte de sa famille, de son village, de son pays même?

iquent le mot honte par une kyrielle de synonymes : déshonneur, opprobre, ignominie, flétrissure, humiliation, affront, avanie et donnent même l’ancien mot vergogne, qu’on ne connait plus que quand elle est absente, dans l’expression « sans vergogne ». Je vous en passe ! Quant aux expressions, elles sont très fortes : on croit mourir de honte, on est couvert de honte, au mieux, on la boit toute entière… D’ailleurs, il arrive fréquemment qu’on n’ose pas dire « Je » quand on l’éprouve. On préfère l’impersonnel « C’est la honte. » Tout cela situe clairement la honte dans le camp de ce qu’on n’aimerait pas vivre, d’autant plus que la honte semble avaler le honteux. Il ne reste de lui que cela, la honte : ne dit-on pas qu’une personne est la honte de sa famille, de son village, de son pays même?

Il est donc essentiel de cerner ce qu’est ce sentiment si puissant qu’il nous engloutit sous lui, au point de nous cacher à nous-mêmes dans ce que nous avons de plus beau et joyeux. La honte est multidirectionnelle. Il peut arriver que nous ayons honte de nous parce que nous avons fait, dit ou pensé quelque chose d’indigne. Souvent, il s’agit d’une lâcheté ou d’une inconvenance – volontaire ou non, d’une pensée bizarre, d’un mot sorti trop vite, d’un lapsus ou d’ une addiction. Que les autres soient au courant ou non ne change rien : notre conscience, notre âme exprime son désaccord en notre for intérieur. Cela peut-être si cuisant qu’on préfère ne plus y penser. Le souvenir s’estompe, la honte reste.

une addiction. Que les autres soient au courant ou non ne change rien : notre conscience, notre âme exprime son désaccord en notre for intérieur. Cela peut-être si cuisant qu’on préfère ne plus y penser. Le souvenir s’estompe, la honte reste.

Pourtant, la honte que nous avons de nous peut revêtir une certaine utilité : parce que nous avons peur d’être surpris, elle nous empêche de nous livrer à des actes inavouables, elle nous retient dans la décence et les bonnes manières. Et si nous en étions dépourvus, entièrement éhontés? Alors il n’y aurait plus de garde-fou contre rien, ni contre nos tares et nos vices. C’est ce qu’on voit chez certaines personnes sans morale et chez certains que la maladie désinhibe.

Nous pouvons aussi avoir honte des autres. Héra, la divine épouse de Zeus le roi des Dieux, jeta par la fenêtre de l’Olympe son bébé juste né, tant elle avait honte de sa laideur. Je me souviens avoir eu honte du comportement de certains membres de ma famille à diverses occasions. J’aurais voulu ne pas être là, ou présenter des excuses, mais comme ils ne voyaient pas le problème, il n’y avait rien à faire. Certains enfants ont chroniquement honte de leurs parents et vont jusqu’à s’en inventer d’autres pour leurs copains, à moins qu’ils ne leur imaginent une autre vie : ils transforment leur métier, taisent leurs vices etc. « Mes parents ne sont pas mes vrais parents, » me racontait une copine de sixième tandis que nous rentrions du collège ensemble. Après un magnifique portrait de ses vrais parents, sans cesse plus idéaux, s’ensuivait une improbable histoire de substitution que nous avions embellie au cours de l’année.

parents, » me racontait une copine de sixième tandis que nous rentrions du collège ensemble. Après un magnifique portrait de ses vrais parents, sans cesse plus idéaux, s’ensuivait une improbable histoire de substitution que nous avions embellie au cours de l’année.

Ensuite, et c’est le plus courant, la honte nous est infligée par les autres. Les écoliers ont une expression pour définir les petites hontes de celles dont on peut encore rire: ils disent qu’ils se sont affichés. Autrement dit, ils se sont mis à découvert et livrés en pâture aux sarcasmes de leurs camarades. Cette honte-là est fortuite et souvent passagère, un mauvais moment à passer. Mais c’est loin d’être la règle. Au contraire, dans le contexte d’une pédagogie coercitive et écrasante, la honte a longtemps été utilisée dans les familles comme un principe d’éducation dès le plus jeune âge, et ce n’est pas fini. Il faut dire que ce genre d’éducation repose sur l’amoindrissement et la falsification de la personnalité de l’enfant. On le conditionne avec des « tu devrais être comme ci comme ça », ou pire, « tu aurais dû », on lui montre qu’il ne correspond pas à ce qu’on attend de lui. Condamné, il doit pour être accepté faire sien ce qui est parfois aux antipodes de son caractère ou de la nature. Soumis, il est plus facile à éduquer qu’un enfant qu’on valorise. On ne sait jamais, s’il avait assez de sécurité intérieure pour nous dire merde, à nous parents honteux, comment réagirions-nous? Et puis, qui nous a appris depuis des millénaires à faire autrement?

Au contraire, dans le contexte d’une pédagogie coercitive et écrasante, la honte a longtemps été utilisée dans les familles comme un principe d’éducation dès le plus jeune âge, et ce n’est pas fini. Il faut dire que ce genre d’éducation repose sur l’amoindrissement et la falsification de la personnalité de l’enfant. On le conditionne avec des « tu devrais être comme ci comme ça », ou pire, « tu aurais dû », on lui montre qu’il ne correspond pas à ce qu’on attend de lui. Condamné, il doit pour être accepté faire sien ce qui est parfois aux antipodes de son caractère ou de la nature. Soumis, il est plus facile à éduquer qu’un enfant qu’on valorise. On ne sait jamais, s’il avait assez de sécurité intérieure pour nous dire merde, à nous parents honteux, comment réagirions-nous? Et puis, qui nous a appris depuis des millénaires à faire autrement?

C’est pourquoi sans la moindre intention de maltraitance, les parents ont longtemps usé d’expressions comme celle-ci : « Pleurer comme une fille, t’as pas honte? Va te changer, tu me fais honte habillée comme ça ! » Ils lancent à leur petit cette étrange injonction : « Tu devrais avoir honte! » J’ai lu en préparant cette conférence le témoignage d’une femme qui vécut dans sa petite enfance en pension. Sa voisine de lit, âgée de cinq ou six ans, s’était oubliée une nuit dans ses draps. Pour l’éduquer, les éducatrices, des sœurs en l’occurrence, lui avaient attaché un grand panneau dans le dos J’ai fait pipi au lit, et lui avaient ordonné de traverser toutes les classes sous cette infamie. La honte infligée était censée empêcher que l’accident ne se renouvelle.

témoignage d’une femme qui vécut dans sa petite enfance en pension. Sa voisine de lit, âgée de cinq ou six ans, s’était oubliée une nuit dans ses draps. Pour l’éduquer, les éducatrices, des sœurs en l’occurrence, lui avaient attaché un grand panneau dans le dos J’ai fait pipi au lit, et lui avaient ordonné de traverser toutes les classes sous cette infamie. La honte infligée était censée empêcher que l’accident ne se renouvelle.

Cette honte attachée au pipi-caca dépasse l’anecdote. Nombre de femmes dont le jet fait de la musique au fond de la cuvette se contorsionnent pour obtenir le silence… en tout cas moi, si les toilettes se trouvent près d’un salon bien fréquenté. A l’hôpital, on incrimine les cuisiniers et la qualité alimentaire des cantines qui constipent les patients mais il faut encore chercher du côté de la honte. Être soulevé pour qu’on nous glisse la cuvette, notre dignité n’aime pas. Elle préfère attendre des jours meilleurs. Et s’il n’y en a pas? Alors à moins de résilience, restera la honte et nous mourrons avec.

Mais revenons à l’éducation. Outre le pipi-caca, il est un domaine de prédilection à cette manipulation de l’enfant par la honte : c’est le domaine de la sexualité et de la masturbation. Les petits ne voient pas en quoi c’est honteux, pourquoi il faut se l’interdire ou s’en cacher. Ils ignorent que la médecine a parlé jusqu’à très récemment du sexe comme de parties honteuses. S’il s’agit d’un garçon, il ne sait pas que le nerf qui dresse cet amusant jouet s’est nommé le nerf honteux dans les manuels et que les maladies d’amour sont dites maladies honteuses. On ne sait pas bien d’ailleurs comment il faut comprendre ce qualificatif. Le sexe est-il honteux en soi, ou est-ce parce qu’il entraine à des actes honteux ? En tout cas c’est un moment où dans de nombreux cas l’enfant découvre le monde des adultes et ses mensonges.

S’appuyer sur la honte comme système éducatif a donc longtemps été considéré comme un procédé normal, même si de plus en plus cela évolue. On peut même dire que c’était tellement habituel qu’on ne le remarquait plus. Par exemple, quand j’étais prof, je me souviens avoir longtemps rendu des copies par ordre décroissant. Aujourd’hui je n’en suis pas fière, pas loin d’en avoir honte. Il s’agit d’un procédé très commun et général, mais que vise-t-il sans que j’en aie eu conscience? La honte du plus faible. Et il y a même un petit jeu malsain sur l’attente des élèves. Dans le silence de cette attente, l’éducateur, ou plus justement le dresseur, goûte le pouvoir de la honte.

S’appuyer sur la honte comme système éducatif a donc longtemps été considéré comme un procédé normal, même si de plus en plus cela évolue. On peut même dire que c’était tellement habituel qu’on ne le remarquait plus. Par exemple, quand j’étais prof, je me souviens avoir longtemps rendu des copies par ordre décroissant. Aujourd’hui je n’en suis pas fière, pas loin d’en avoir honte. Il s’agit d’un procédé très commun et général, mais que vise-t-il sans que j’en aie eu conscience? La honte du plus faible. Et il y a même un petit jeu malsain sur l’attente des élèves. Dans le silence de cette attente, l’éducateur, ou plus justement le dresseur, goûte le pouvoir de la honte.

Du coup, l’efficacité de ce moyen de dressage a été utilisé largement. J’ai lu dans Wikipedia que chez les Inuïts, tout le monde se presse sur la banquise pour moquer l’enfant qui apprend à marcher sur la glace. La crainte de l’humiliation est censée entrainer l’enfant à faire plus attention à ses pas sur la glace car de là dépendra sa vie.

On ne s’est pas servi de ce procédé seulement pour dresser les enfants, mais pour des catégories entières des sociétés. Des corporations, des civilisations en ont fait une étape cruciale de développement. On pense bien sûr aux bizutages censés ridiculiser et humilier le nouveau venu comme un rite d’intégration et tester son endurance, son endurance à la honte. Ajoutons le traitement longtemps fait avec succès aux bidasses, aux employés de certains chefs, et généralement à toute catégorie qu’il faut non pas seulement éduquer mais maintenir dans le rang.

Dans l’antiquité, les Romains jetaient le discrédit sur ceux qui méritaient la honte en les « notant d’infamie ». Ils inscrivaient donc des noms sur une stèle en pierre (entre parenthèses, on retrouve ici la notion d’affiche des écoliers) et les livraient au regard des promeneurs. Il n’y avait pas besoin d’attenter à la vie des gens, le discrédit suffisait à mettre au ban de la société les malheureux mal notés. Cette stèle exposée au forum avait le plus grand succès auprès des badauds. Les Grecs avaient la même pratique qui s’appelait ostracisme. On « frappait d’ostracisme » et cela montre bien la violence de la chose. Jusqu’à nos jours en Inde, il existe une catégorie de gens si honteux qu’on les a déclarés intouchables au sens propre du terme. L’eau du puits du village leur est interdite car ils pourraient la corrompre rien qu’en la puisant ; l’entrée pieds nus dans les villes, l’accès à divers métiers leur est interdit. Les intouchables naissent, vivent et meurent (souvent assassinés car qui s’en préoccupe?) dans la honte, ghéttoïsés pour ne pas contaminer les purs, et leur souillure est héréditaire. De nos jours, leurs lignes bougent, mais doucement.  L’usage de la honte on le voit est plus large que le cadre éducatif. Elle utilise le même mécanisme que pour l’éducation mais pour maintenir des adultes et des catégories sociales entières sous la coupe des puissants. J’entends par puissants ceux qui détiennent comme des fées Carabosse le pouvoir de l’infliger ou non. Car il peut être jouissif de faire honte à quelqu’un. D’après mon jeune voisin, adepte du jeu Fortenite qui compte 46 millions de jeunes et très jeunes joueurs dans le monde, on peut déclencher quand quelqu’un a perdu, une chanson de la honte « Toi t’as perdu, moi j’ai gagné, you are a loser. » Il parait que ça fait partie du plaisir. En mai 1945, au plein cœur de la liesse du peuple qui acclamait la Libération du pouvoir nazi, que vit-on? Des femmes à qui on se permit de raser le crâne. Elles avaient aimé l’Allemand.

L’usage de la honte on le voit est plus large que le cadre éducatif. Elle utilise le même mécanisme que pour l’éducation mais pour maintenir des adultes et des catégories sociales entières sous la coupe des puissants. J’entends par puissants ceux qui détiennent comme des fées Carabosse le pouvoir de l’infliger ou non. Car il peut être jouissif de faire honte à quelqu’un. D’après mon jeune voisin, adepte du jeu Fortenite qui compte 46 millions de jeunes et très jeunes joueurs dans le monde, on peut déclencher quand quelqu’un a perdu, une chanson de la honte « Toi t’as perdu, moi j’ai gagné, you are a loser. » Il parait que ça fait partie du plaisir. En mai 1945, au plein cœur de la liesse du peuple qui acclamait la Libération du pouvoir nazi, que vit-on? Des femmes à qui on se permit de raser le crâne. Elles avaient aimé l’Allemand.

J’ai choisi à dessin ce dernier exemple car les femmes ont eu dans l’histoire bonne part de honte. Cette honte a été manipulée par les hommes envers le sexe qu’ils ont dénommé faible afin de l’affaiblir. J’ai eu l’occasion cet été de partager un temps de témoignage entre femmes sur leurs premières règles. Sans doute l es choses ont-elle évolué pour les jeunes filles aujourd’hui, mais le point très majoritairement évoqué dans les témoignages de ces femmes adultes, c’était la honte. Une honte personnelle devant l’incompréhensible perte de sang dont la mère n’avait rien annoncé, devant la salissure inopinée et visible par tous. Et aussi une honte transgénérationnelle transmise par la mère, elle-même honteuse de ses règles et de toutes les hontes subies par les femmes depuis qu’elles les ont eues, comme le viol et, pardonnez-moi la terminologie, l’engrossement.

es choses ont-elle évolué pour les jeunes filles aujourd’hui, mais le point très majoritairement évoqué dans les témoignages de ces femmes adultes, c’était la honte. Une honte personnelle devant l’incompréhensible perte de sang dont la mère n’avait rien annoncé, devant la salissure inopinée et visible par tous. Et aussi une honte transgénérationnelle transmise par la mère, elle-même honteuse de ses règles et de toutes les hontes subies par les femmes depuis qu’elles les ont eues, comme le viol et, pardonnez-moi la terminologie, l’engrossement.

Reconnaissons-le : le mouvement #Metoo, c’est récent, et Balance ton porc aussi. Il n’y a pas si longtemps, le seigneur d’un fief exerçait sans le moindre scrupule le droit de cuissage sur tout ce qui avait des cuisses. Le dernier procès pour avortement eut lieu il y a moins de cinquante ans, en 1972 et il s’agissait justement d’un avortement suite à un viol. Le réquisitoire chercha à en faire honte à cette jeune fille déjà frappée de la honte du viol. La plaidoirie de Gisèle Halimi reposa sur cette question : qui devait avoir honte, quand 5000 femmes mouraient chaque année d’avortements clandestins ? Qui devait avoir honte quand on cherchait pourquoi et à cause de qui ces femmes prenaient une si dangereuse décision ? La jeune fille gagna le procès, et se fit oublier des médias. Bien qu’elle ait gagné, elle avait été éclaboussée.

Reconnaissons-le : le mouvement #Metoo, c’est récent, et Balance ton porc aussi. Il n’y a pas si longtemps, le seigneur d’un fief exerçait sans le moindre scrupule le droit de cuissage sur tout ce qui avait des cuisses. Le dernier procès pour avortement eut lieu il y a moins de cinquante ans, en 1972 et il s’agissait justement d’un avortement suite à un viol. Le réquisitoire chercha à en faire honte à cette jeune fille déjà frappée de la honte du viol. La plaidoirie de Gisèle Halimi reposa sur cette question : qui devait avoir honte, quand 5000 femmes mouraient chaque année d’avortements clandestins ? Qui devait avoir honte quand on cherchait pourquoi et à cause de qui ces femmes prenaient une si dangereuse décision ? La jeune fille gagna le procès, et se fit oublier des médias. Bien qu’elle ait gagné, elle avait été éclaboussée.

Mais qu’a donc la honte de si extraordinaire qu’on puisse en faire un levier si puissant? La honte défigure. La honte sépare. Le honteux est comme un oiseau aux ailes brisées, ailes oubliées, traine inutile juste bonne à moquer. Comme dit Baudelaire parlant des marins désœuvrés et des albatros capturés du haut du ciel et couchés sur le pont du bateau :

brisées, ailes oubliées, traine inutile juste bonne à moquer. Comme dit Baudelaire parlant des marins désœuvrés et des albatros capturés du haut du ciel et couchés sur le pont du bateau :

A peine les ont-ils déposés sur les planches,

Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux,

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches

Comme des avirons traîner à côté d’eux.

La honte introduit donc une division, une fracture interne entre ce que nous sommes par nature, cet oiseau majestueux, et ce que nous sommes devenus. Il y a notre innocence, notre nature initiale, et puis il y a ce qui est nous arrivé ponctuellement ou chroniquement, qui nous sépare de nous et nous exclut des autres. Dès lors, l’existence est marquée par le conflit.

Le premier récit de honte nous ramène à l’origine de l’humanité. Juste après avoir croqué la pomme, Adam et Eve prirent conscience qu’ils étaient nus et aussitôt, cela leur fit honte. Ils se couvrirent de feuilles de vigne ou de figuier selon les traductions, et se cachèrent à toute allure derrière les buissons dès qu’ils entendirent la voix divine dans le jardin d’Eden. Leur absence provoqua la question que depuis Dieu ne cesse de poser à l’humanité : « Adam, où es-tu? »

Le premier sentiment qui vient à l’homme après sa désobéissance initiale est donc la honte et le premier effet de ce sentiment est de l’entrainer à se cacher. Car aussitôt après la honte vient la peur. Dès qu’ils se voient nus, Adam et Eve craignent le jugement de Dieu : « J’ai eu peur parce que je suis nu, dit Adam. » La honte de nos ancêtres leur ont fait redouter Dieu et ensuite les autres hommes comme autant de menaces . On connait la suite malheureuse de cette histoire. Notre honte nous accusa, Dieu ayant repéré grâce à elle notre transgression. Alors nous fûmes bannis, précipités en bas du paradis et ce fut la cata.

A vrai dire, une autre grille de lecture nous dit que nous sommes tous les personnages du texte, donc aussi Dieu. Et qu’est-ce que ça raconte, si nous sommes Dieu? Que nous nous sommes auto-expulsés du jardin d’Eden, que nous nous sommes plongés de nous-mêmes dans cet enfer où nous travaillons à la sueur de notre front et enfantons dans la douleur. La honte nous a mis à la merci de l’exclusion, c’est elle qui a prononcé la sentence.

Aujourd’hui encore, parce qu’elle nous exclut des autres, la honte nous met en danger concret. Personne ne peut vivre au ban de la société. Elargissons, personne ne peut vivre exclu du clan, de la tribu, de la meute et même du troupeau. C’est une question de survie physiologique. Seule contre l’ours, je ne ferai pas long feu, et la chèvre de monsieur Seguin était perdue d’avance en face du loup. Exclure c’est tuer, être exclu, c’est mourir. Point barre. Cela s’amenuise lorsqu’on passe au plan psychologique, social, familial etc, mais c’est simplement proportionnel à la honte reçue. Par sa radicalité, la honte est un venin différent de nos autres poisons émotionnels.

En effet, il nous est possible de vivre en accord avec nos autres défauts et nous sommes tous capables d’être satisfaits de nos colères. Nous pouvons nous apprécier dans nos jugements et nos rancunes. J’ai plusieurs fois entendu des gens clamer en parfait accord avec eux-mêmes qu’ils ne pardonneraient jamais à leur voisin, leur mère etc. La vendetta corse se glorifie même de véhiculer cela de génération en génération au point qu’on ignore de quoi un jour il s’est s’agi. Nous sommes capables de nous habituer à nos tristesses et de les répandre autour de nous, nous avons l’habitude d’accepter nos ressassements et de mariner dedans au point d’en faire bénéficier nos interlocuteurs. Nous reconnaissons sans difficulté devant nos amis que telle ou telle situation nous fait peur, ou que nous détestons X ou Y. De tout ça tout le monde s’accomm ode.

ode.

Mais pour la honte, c’est impossible. La honte nous exclut de nous-mêmes. Nous voyons-nous accourir chez nos copains pour leur raconter une véritable honte? Eh bien si, parfois ça arrive. Si nous sommes tellement dévalorisés que nous croyons que seule l’autodérision va nous permettre d’intéresser les autres, nous sommes très bien capables de mettre en scène une honte et de remercier nos amis de rire de nous grâce à nous.

Encore ne choisirons-nous que des petits sujets de honte… Car la plupart du temps, parce qu’elle nous met en danger, la honte est silencieuse jusqu’à l’oubli si c’est possible. Quand on la vit, on voudrait disparaître sous terre, ne pas être là. Alors l’avouer ! Ce serait double honte et deux fois plus nuisible. Dans le secret, le pauvre ne mange pas tous les jours. Mais personne ne le sait. Le pauvre a honte d’être pauvre, il a honte d’avoir honte. Et c’est la honte d’avoir honte d’être honteux. La honte se grossit d’elle-même. On a honte de faire honte par sa honte à ceux qu’on aime. La quasi totalité des secrets de familles est liée à la honte. Lâchetés, trahisons, meurtres, perversions, incestes, addictions, le point commun de ces secrets, c’est la honte qui s’y rattache, l’avilissement et le sentiment de déchéance intérieure. On voudrait ne pas l’avoir subi, ne pas l’avoir commis. C’est trop tard. A tout le moins, il reste ceci : ne pas le dire.

intérieure. On voudrait ne pas l’avoir subi, ne pas l’avoir commis. C’est trop tard. A tout le moins, il reste ceci : ne pas le dire.

Hélas le silence, le secret, le refoulement effacent-ils la honte? Non. Elle reste là, dans l’obscurité, elle se transmet de génération en génération. Quand bien même on aurait oublié la cause initiale, l’effet s’est propagé. Le cancer nait et progresse dans l’ombre de notre inconscience. « Apprendre à se connaître, disait Krishnamurti, voilà toute la difficulté pour l’homme ». Qu’une énorme fuite d’eau se déclare chez nous pendant que nous sommes en vacances, si nous l’ignorons, qui l’empêchera de dévaster nos biens? La honte est une énorme fuite d’énergie et de vie. Elle est une offense à notre être profond, à notre puissance de joie, à notre potentiel vital. Auto-bloquante, elle ruine en secret tout effort d’évolution qu’elle saborde par avance. Elle chuchote à notre inconscient que nous sommes trop nuls, que nous n’avons droit à aucune amélioration, que nous ne la mériterions pas etc. Et si une partie de nous est disqualifiée, même inconsciemment, elle entraine le reste dans sa chute. C’est l’histoire d’Adam et Eve.

Un jour, Barbe Bleue donna à sa nouvelle épouse une clé interdite. Jamais elle ne devrait en user. Elle en usa. Elle découvrit un cabinet sombre rempli de cadavres de femmes et dans sa terreur soudaine elle laissa tomber la clé dans du sang frais. Hélas, quand elle voulut nettoyer l’objet, essuyer les traces avant le retour de son serial killer, elle en fut incapable. A peine la clé semblait-elle propre que le sang suintait à nouveau. Ainsi de la honte non diagnostiquée, non guérie : à la moindre stimulation, elle se réveille, elle suinte et nous condamne. C’est le propre des mémoires, une mémoire étant un programme inconscient mais actif qui se déclenche automatiquement devant une situation donnée.

Un jour, Barbe Bleue donna à sa nouvelle épouse une clé interdite. Jamais elle ne devrait en user. Elle en usa. Elle découvrit un cabinet sombre rempli de cadavres de femmes et dans sa terreur soudaine elle laissa tomber la clé dans du sang frais. Hélas, quand elle voulut nettoyer l’objet, essuyer les traces avant le retour de son serial killer, elle en fut incapable. A peine la clé semblait-elle propre que le sang suintait à nouveau. Ainsi de la honte non diagnostiquée, non guérie : à la moindre stimulation, elle se réveille, elle suinte et nous condamne. C’est le propre des mémoires, une mémoire étant un programme inconscient mais actif qui se déclenche automatiquement devant une situation donnée.

Qu’il s’agisse d’une honte que nous nous sommes faite ou qu’on nous a infligée, le résultat est le même puisque la honte est auto-collante. Et que nous l’ayons vécue perso nnellement ou qu’elle appartienne à nos lignées ne change pas grand chose. On sait maintenant que la puissance des mémoires se lègue comme la couleur des yeux ou la forme du nez. Autrement dit, vu l’histoire de l’humanité, qui peut imaginer avoir complètement échappé à la honte ? Comme disait La Fontaine, « Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés. » Même si elle se cache, même si on l’a oubliée, elle existe et nous conditionne. Elle a pesé sur nos ancêtres, elle entravera nos descendants si nous ne faisons rien. Voilà pourquoi il est important que nous la débusquions clairement. C’est à nous qu’il revient de faire ce travail. Et comme tout est interdépendant, en nous libérant, nous aidons tous les autres.

nnellement ou qu’elle appartienne à nos lignées ne change pas grand chose. On sait maintenant que la puissance des mémoires se lègue comme la couleur des yeux ou la forme du nez. Autrement dit, vu l’histoire de l’humanité, qui peut imaginer avoir complètement échappé à la honte ? Comme disait La Fontaine, « Ils ne mouraient pas tous mais tous étaient frappés. » Même si elle se cache, même si on l’a oubliée, elle existe et nous conditionne. Elle a pesé sur nos ancêtres, elle entravera nos descendants si nous ne faisons rien. Voilà pourquoi il est important que nous la débusquions clairement. C’est à nous qu’il revient de faire ce travail. Et comme tout est interdépendant, en nous libérant, nous aidons tous les autres.

Soyons donc nos propres médecins, cherchons si nous sommes franchement atteints à partir du diagnostic des effets de la honte. Qu’est-ce qui suinte en nous? Sentiment d’infériorité, d’indignité, de souillure, culpabilité, malheur, désespoir, humiliation, dévalorisation, inhibition, auto-dénigrement, censure, autodestruction, victimisation, dépendance, soumission? Toutes ces pratiques sont des pis-allers, elles ne mettent pas le cœur en joie, ajoutons-y la dépression. Quelle horrible liste ! Partons plutôt de la liste inverse. Nous jugeons-nous en pleine santé, c’est à dire tranquilles, dignes, parfaitement lumineux, innocents, heureux, remplis de foi dans la vie, humbles, libres d’agir, toujours bienveillants envers nous et envers les autres, cordiaux, fraternels, autonomes, conscients de notre valeur et responsables de nos relations et de nos actes? Y a-t-il toujours quelque chose de biaisé dans nos relations ou sommes-nous parfaitement sincères?

D’abord, regardons notre corps, il ne ment pas. Comment nous tenons-nous physiquement? Si notre tête avance et n’ose se dresser, il y a beaucoup de risques que nous ayons été humilié s. Le regard vers le sol, la nuque courbée, quelque chose de nous ne s’autorise plus le regard droit. On peut dire la même chose des épaules tombantes qui empêchent la liberté d’un souffle interdit. Ajoutons la possibilité de chercher à prendre du poids pour cacher sa honte derrière un rempart, et voyons quelle partie du corps se protège préférentiellement. Si ce n’est pas le corps qui cache la honte, ce peut être l’uniforme, ou la marque. Cachée sous la pèlerine de Dior ou celle des agents de police, la honte s’oublie d’avantage. On se souvient que l’uniforme des anciennes écoles avait pour but d’épargner la honte aux enfants pauvres.

s. Le regard vers le sol, la nuque courbée, quelque chose de nous ne s’autorise plus le regard droit. On peut dire la même chose des épaules tombantes qui empêchent la liberté d’un souffle interdit. Ajoutons la possibilité de chercher à prendre du poids pour cacher sa honte derrière un rempart, et voyons quelle partie du corps se protège préférentiellement. Si ce n’est pas le corps qui cache la honte, ce peut être l’uniforme, ou la marque. Cachée sous la pèlerine de Dior ou celle des agents de police, la honte s’oublie d’avantage. On se souvient que l’uniforme des anciennes écoles avait pour but d’épargner la honte aux enfants pauvres.

Quel usage faisons-nous de la parole? Osons-nous la prendre clairement, conscients de notre valeur ou sommes-nous vite silencieux, bafouillants ? Si nous ne reconnaissons pas dans ce comportement, il y a une deuxième question : est-ce que nous préférons plastronner, tonitruer et remplir l’espace comme les matamores des comédies avant de nous dégonfler périodiquement sur notre oreiller? Enfin les gens nous prennent-ils au sérieux quand nous nous exprimons (ce qui est un signe aussi puisqu’ils nous renvoient en miroir ce que nous pensons de nous) ?

Dans notre vie professionnelle, qu’en est-il? Avons-nous réussi à vivre nos aspirations? A obtenir la reconnaissance d’autrui dans une activité à notre goût ? Ou était-ce toujours pour les autres, jamais le bon moment pour nous? Et si nous avons décroché ce succès, avons-nous su garder l’emploi valorisant qui nous plaisait? C’est peu probable vu que le propre de la honte est de nous dévaloriser, de nous donner l’envie de rentrer sous terre… et que c’est incompatible avec des responsabilités. Or des responsabilités, on peut en prendre partout quel que soit le métier, inutile d’être ministre.

On peut en dire autant de la vie amoureuse et amicale, et même de la fortune. Je connais quelqu’un qui se plaint d’être pauvre mais qui considère qu’être riche est honteux. Si au fond de nous, l’argent c’est caca, ou au contraire si c’est beaucoup trop bien pour nous, comment nous étonner que nous n’en ayons pas? Et si on se  dévalorise tellement qu’on ne s’estime pas pouvoir intéresser quiconque, pourquoi les autres seraient-ils d’un avis contraire? Donc en un mot, sommes-nous seuls ? sommes-nous pauvres ? Alors nous sommes honteux.

dévalorise tellement qu’on ne s’estime pas pouvoir intéresser quiconque, pourquoi les autres seraient-ils d’un avis contraire? Donc en un mot, sommes-nous seuls ? sommes-nous pauvres ? Alors nous sommes honteux.

Comment nous en sortons-nous quand même? Les pieds devant, dans certains cas. J’ai été frappée en préparant cette conférence par le nombre de suicides pour éviter des accusations ignominieuses, fondées ou non. D’ailleurs, chez les Romains, se donner la mort pour éviter l’infamie était signe de noblesse d’âme et au Japon, survivre à une humiliation quand on peut se faire harakiri, voilà qui est la vraie honte.

Nous nous en débrouillons aussi en cachant notre honte derrière ce que Lise Bourbeau appelle des masques ou des parades. Comme la chose est souvent parfaitement inconsciente, voyons si une des parades qui vont suivre nous concerne et nous renseigne. D’abord on peut survivre biologiquement sans être là, en disparaissant complètement. C’est la politique du pire et ça peut avoir des conséquences terribles sur notre santé psychique. J’ai lu que des confusions mentales, des maladies d’Alzheimer auraient un lien avec la honte : en engloutissant tout l’être, on noie la honte. De même, il semble que certaines schizophrénies soient une tentative de s’en dissocier et de la mettre à distance. Sauf que du coup, le malade peut être écartelé intérieurement entre celui qui a honte, et celui qui fait honte. Il souffre deux fois plus.

On peut aussi essayer la parade de l’aliénation à autrui, en disparaissant au sein d’une relation. Désormais, bien planqué, on n’existe plus par soi, mais par l’autre. Si le regard de l’autre réussit à nous sortir de l’ombre et à nous tirer à la lumière, ce regard devient une addiction. Hélas, cette attitude met le honteux en grand danger car il s’est placé en position absolue de dépendance affective. Si l’autre s’en va, le honteux s’écroule. Du coup, il se comportera comme on attend et non pas comme il est pour garder ce regard, exactement comme un enfant pour garder l’amour de ses parents. Il arrive même que le honteux se soumette complètement à la personne qui lui fait honte pour acheter le bourreau. Un certain nombre de cas de lâchetés, de fausses promesses, de flatteries, de profil bas s’expliqueraient comme une parade préventive à la menace de honte. C’est pourquoi Serge Tisseron, psychiatre, considère que « la honte est la mère de tous les totalitarismes. «

Qu’est-ce qu’on a pu encore mettre en place plus ou moins consciemment ? La mutilation des sentiments. En effet, on peut se robotiser. L’autre peut bien penser, dire, faire ce qu’il veut, nous on s’en fout. Cette carapace émotionnelle se traduit par une raideur physique et mentale, et Marie-lise Labonté a mis au point une gymnastique d’enlèvement des carapaces pour guérir des gens gravement malades. La robotisation dispense de ressentir ce qui nous vient des autres, elle prive aussi de laisser jaillir en nous des sentiments pour autrui. La fontaine se tarit, le feu s’éteint, dans le château-fort, reste la solitude.

Il existe encore d’autres moyens de vivre avec la honte, comme la banalisation et le masochisme. « On me maltraite, on ne me prend pas au sérieux ? Bah! Ce n’est pas  grave. » Ce qui peut paraître une forme de sagesse n’est souvent qu’un acte de soumission au plus fort. Si c’est répétitif, cela donne un comportement masochiste, du moins selon Lise Bourbeau. Il ne s’agit pas de tendre le bâton pour se faire battre au sens littéral du terme, mais on peut ne pas savoir dire non, à son propre détriment. On est très serviable, certes, mais par défaut. On se fait souffrir pour les autres en famille, au travail etc, non pas par altruisme mais par la conviction inconsciente que nous ne méritons pas autre chose que ce que nous vivons. Ne valant rien par nous-mêmes, nous devons acheter l’attention et l’intégration par le service rendu.

grave. » Ce qui peut paraître une forme de sagesse n’est souvent qu’un acte de soumission au plus fort. Si c’est répétitif, cela donne un comportement masochiste, du moins selon Lise Bourbeau. Il ne s’agit pas de tendre le bâton pour se faire battre au sens littéral du terme, mais on peut ne pas savoir dire non, à son propre détriment. On est très serviable, certes, mais par défaut. On se fait souffrir pour les autres en famille, au travail etc, non pas par altruisme mais par la conviction inconsciente que nous ne méritons pas autre chose que ce que nous vivons. Ne valant rien par nous-mêmes, nous devons acheter l’attention et l’intégration par le service rendu.

La culpabilité liée à la honte est une autre raison de vivre avec une maltraitance acceptée. En ayant appris à faire nôtre la condamnation d’autrui, nous justifions ensuite par avance les échecs et mauvais traitements. Si on est coupable, quoi de plus normal que d’être puni ? Ce type de déviance met le honteux à la merci des pervers narcissiques, sadiques et autres maltraitants. Il coupe tout espoir d’amélioration parce qu’il cautionne le châtiment. Il rend impossible toute révolte en ayant normalisé la situation.

Il reste la résignation, et devant la souffrance de l’exil, le honteux peut choisir le repli et le renfermement, ou mettre en place une relation de supplication. « Ne me quitte pas, chantait Brel, je serai l’ombre de ton ombre »… « Je t’en prie, reste avec moi, je vous en prie, gardez moi dans ce poste ». Le honteux est capable de s’excuser pour tout, même pour le temps qu’il fait. Quand j’étais petite, mon oncle riait sans malice de son coiffeur qui utilisait sans cesse l’expression : « Je m’excuse de vous demander pardon ». La relation de supplication peut s’étendre à tous les domaines. Je ne sais plus qui de ma connaissance avait gardé longtemps un chat qui marquait régulièrement son territoire sur son oreiller, parce qu’elle n’osait rien faire de plus que le supplier d’arrêter.

Ce panorama nous aura peut-être permis de nous repérer dans l’une ou l’autre pratique. En prenant conscience que nous sommes peut-être plus honteux que nous l’imaginions, nous nous donnons les moyens d’agir. En effet la conscience de la blessure est la première marche vers sa guérison. Et plus la conscience grandira, plus on guérira.

Exerçons-nous donc dans le quotidien à voir nos comportements, en particulier si quelque chose grince dans notre journée. Si un de nos comportements récurrents entre dans le tableau que je viens de dresser, contrôlons. Est-il possible qu’un fond de honte ou de culpabilité l’explique? Au lieu de la taire et de l’enfouir, la première étape de guérison est donc de nommer la honte, de la regarder avec une neutralité scientifique. Dans cette neutralité objective, analysons nos sentiments sans les juger. Si la source de la honte en elle-même nous reste cachée peu importe. Il n’y a pas besoin forcément de se souvenir du A et du B de nos vicissitudes, et d’ailleurs il s’agit peut-être de réactivation de mémoires léguées qui ne nous appartiennent pas en propre. Et si nous nous en souvenons? Il est inutile alors de chercher à éradiquer ces souvenirs. Par contre, dans tous les cas, l’étape qui suit la vision de notre conditionnement est de le désactiver.

Comment? Après avoir reconnu et nommé la honte, nous pouvons examiner les mécanismes qui se sont mis en mouvement, les pensées sous-jacentes qui ont provoqué nos réactions. Prenons conscience que ces pensées sont des croyances et que toute croyance peut être remplacée par une autre. Par exemple, il y a cinquante ans on ne devait coucher les bébés que sur les côtés, il y a trente ans il était impératif de les coucher sur le ventre, sur le dos aurait été de l’assassinat. Aujourd’hui c’est exactement  l’inverse. Donc, voir ses croyances et les remettre en cause relève du simple bon sens. C’est ce que fit Gisèle Halimi dans le procès que j’évoquais tout à l’heure. Je me souviens qu’à cette époque où on faisait honte aux filles d’avorter, on leur faisait aussi honte d’avoir gardé l’enfant. Être fille-mère, c’était mal vu. Pouvons-nous adhérer à ce genre de jugement ? Ou encore, dans un tout autre domaine, nous avons honte de chanter faux. Qui nous l’a dit ? Que se passerait-il si nous chantions, ne serait-ce que sous la douche? Voir nos croyances et les remettre en cause est un moyen de désamorcer la honte.

l’inverse. Donc, voir ses croyances et les remettre en cause relève du simple bon sens. C’est ce que fit Gisèle Halimi dans le procès que j’évoquais tout à l’heure. Je me souviens qu’à cette époque où on faisait honte aux filles d’avorter, on leur faisait aussi honte d’avoir gardé l’enfant. Être fille-mère, c’était mal vu. Pouvons-nous adhérer à ce genre de jugement ? Ou encore, dans un tout autre domaine, nous avons honte de chanter faux. Qui nous l’a dit ? Que se passerait-il si nous chantions, ne serait-ce que sous la douche? Voir nos croyances et les remettre en cause est un moyen de désamorcer la honte.

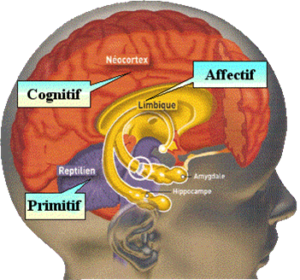

Mais cela ne suffira pas. Rappelons-nous que la honte nous est venue des jugements, et que le jugement est mental. Rendons-nous compte que la fragmentation interne qui a suivi la honte nous a jetés dans une existence de conflits entre nous et nous, nous et nos aspirations, nous et les autres, nous et la spiritualité. Et que tout cela venant d’une mauvaise utilisation du mental, le mental tel qu’il est ne nous conduira pas jusqu’à la guérison. Le mental est très utile dans plusieurs cas, mais il analyse et sépare, il n’a pas accès aux profondeurs. Il aura fallu l’utiliser pour distinguer le champ de bataille de notre honte, il faudra en sortir pour déclarer la paix.

Si nous reprenons le récit de la Genèse, nous nous souvenons que la honte de nos premiers ancêtres a provoqué notre exclusion. Mais avant ça, comment virent-ils qu’ils n’étaient pas Dieu et qu’il fallait s’en cacher ? Parce que comme l’avait dit le serpent, ils étaient entrés dans le monde de la dualité en goûtant le fruit de l’arbre du bien et du mal. La dualité, c’est la séparation. Ainsi, à la première bouchée du fruit, l’homme s’est vu séparé de Dieu, et de la femme. Dire « Ils virent qu’ils étaient nus », c’est dire « Ils virent qu’ils étaient deux. » Sinon, en quoi la nudité les aurait-elle gênés ? En d’autres termes, si la honte a créé la séparation, c’est la séparation qui a créé la honte.

Trouvo ns de quelle séparation il s’agit, et nous tiendrons le fil de la guérison. Nous saurons avec quel élixir nettoyer peu à peu les mémoires avilissantes, même sur des générations. La pomme nous a jetés dans la dualité, recherchons l’unité. Recherchons comme le dit la table d’émeraude d’Hermès Trismégiste, le miracle d’une seule chose. Mais où ? Pas dans le monde multiple et qui inflige la honte, non. Pas non plus dans cette partie de nous happée par le monde et qui pense et qui change, mais profondément à l’intérieur, dans une zone tranquille et stable que le souffle berce. Dans la grotte du cœur, dans l’amour. Cette dimension est intacte quoi que nous ayons vécu. Rien de ce qui passe ne l’impacte. Dans cet espace, l’amour est une énergie de vie, une lumière, une puissance phénoménale. Et c’est nous.

ns de quelle séparation il s’agit, et nous tiendrons le fil de la guérison. Nous saurons avec quel élixir nettoyer peu à peu les mémoires avilissantes, même sur des générations. La pomme nous a jetés dans la dualité, recherchons l’unité. Recherchons comme le dit la table d’émeraude d’Hermès Trismégiste, le miracle d’une seule chose. Mais où ? Pas dans le monde multiple et qui inflige la honte, non. Pas non plus dans cette partie de nous happée par le monde et qui pense et qui change, mais profondément à l’intérieur, dans une zone tranquille et stable que le souffle berce. Dans la grotte du cœur, dans l’amour. Cette dimension est intacte quoi que nous ayons vécu. Rien de ce qui passe ne l’impacte. Dans cet espace, l’amour est une énergie de vie, une lumière, une puissance phénoménale. Et c’est nous.

Pour rentrer en contact avec cette grâce qui suffit à elle seule à toutes les guérisons, il n’y a qu’un moyen donc: rentrer en nous. Pour beaucoup d’entre nous, c’est là une consigne sibylline, un ordre impossible à suivre. La porte qui mène à l’intérieur est coincée en position fermée et l’amour dont nous parlons n’est qu’une hypothèse. C’est pourquoi les traditions les plus anciennes de l’Inde et de l’Asie prônent la méditation et en donnent des techniques, les traditions chrétiennes appellent à la contemplation et la soutiennent.

pourquoi les traditions les plus anciennes de l’Inde et de l’Asie prônent la méditation et en donnent des techniques, les traditions chrétiennes appellent à la contemplation et la soutiennent.

Nous avons toujours regardé dehors, nous devons nous rééduquer à regarder dedans, parce que dedans, l’autre nom du silence intérieur est Amour, un amour inconnu de nos habitudes. Cette nouvelle énergie guérira toutes les parties fragmentées de nos vies et de notre être, exsangues et en état de siège devant l’adversité. Sous sa bannière, nous pourrons aller visiter notre corps et déclarer la paix pour nous et pour tous les honteux du monde. Cette connexion avec l’unité de l’être nous rendra capable d’embrasser l’étape de la vie qui a vu notre honte, embrasser ce sentiment incompréhensible qui nous a saisis devant une peccadille, embrasser nos ancêtres dans la honte qu’ils ont dû boire, jusqu’à la lie peut-être. Embrasser ceux par qui la honte est venue. Nous irons embrasser le petit enfant que nous fûmes et remonter le plus loin possible dans nos souvenirs pour le délivrer du jardin de l’infamie. Parce que les fleurs qui poussent là puent le malheur et la solitude, parce que c’est un sombre jardin que jamais le soleil n’éclaire et que lui, le petit enfant, il est fait pour le jardin d’Éden.

Ainsi peu à peu, désactivant et pacifiant nos mémoires, nous délivrerons Adam et Eve de leur honte. Le présent et l’avenir s’éclaireront pour nous et nos descendants. Et nous rapprochant du jardin d’Éden où vibre l’allégresse, nous remercierons la honte de nous y avoir conduits.

P.S. Je viens de lire ce petit conte du pot fêlé qui fera un magnifique post scriptum !

Une vieille dam e chinoise possédait deux grands pots, pour porter de l’eau , chacun suspendu au bout d’une perche qu’elle transportait, appuyée derrière son cou. Un des pots était fêlé alors que l’autre pot en parfait état rapportait toujours sa pleine ration d’eau. A la fin de la longue marche du ruisseau vers la maison, le pot fêlé, lui, n’était plus qu’à moitié rempli d’eau.

e chinoise possédait deux grands pots, pour porter de l’eau , chacun suspendu au bout d’une perche qu’elle transportait, appuyée derrière son cou. Un des pots était fêlé alors que l’autre pot en parfait état rapportait toujours sa pleine ration d’eau. A la fin de la longue marche du ruisseau vers la maison, le pot fêlé, lui, n’était plus qu’à moitié rempli d’eau.

Tout ceci se déroula quotidiennement pendant deux années complètes alors que la vieille dame ne rapportait chez elle qu’un pot et demi d’eau. Bien sûr le pot intact était très fier de ce qu’il accomplissait mais le pauvre pot fêlé avait honte de ses propres imperfections. Le pot fêlé se sentait triste car il ne pouvait faire que la moitié du travail pour lequel il avait été créé.

Après deux ans de ce qu’il percevait comme un échec, il s’adressa un jour à la vieille dame alors qu’ils étaient près du ruisseau. « J’ai honte de moi-même parce que la fêlure sur mon côté laisse l’eau s’échapper tout le long du chemin lors du retour vers la maison. » La vieille dame sourit :

– As-tu remarqué qu’il y a des fleurs sur ton côté du chemin et qu’il n’y en a pas de l’autre côté ? J’ai toujours su ce qu’il en était de ta fêlure, donc j’ai semé des graines de fleurs de ton côté du chemin et, chaque jour, lors du retour à la maison, tu les arrosais…Pendant deux ans, j’ai pu ainsi cueillir de superbes fleurs pour décorer la table. Sans toi, étant simplement tel que tu es, il n’aurait pu y avoir cette beauté pour agrémenter la nature et la maison. »